日本画聖地巡礼 2025

2025/10/22

山種美術館(広尾)で「特別展 日本画聖地巡礼 2025―速水御舟、東山魁夷から山口晃まで―」。これは2023年に開催されて好評だった「特別展 日本画聖地巡礼」の第二弾で、山種美術館のサイトにおける本展の開催趣旨は次のとおりです。

映画、小説、漫画やアニメなどの舞台になった場所を訪れる「聖地巡礼」。2023年、当館では、画題となった土地や、画家と縁の深い場所を「聖地」とし、その土地が描かれた作品と、現地の写真をあわせて展示する「日本画聖地巡礼」展を開催し、多くの方にご好評をいただきました。このたび、満を持して「日本画聖地巡礼」展の第2弾を開幕します。

この日はあいにくの雨模様でしたが、その分美術館の中は空いているのではないかと期待しつつ、恵比寿駅から徒歩で美術館を目指しました。

通い慣れた坂道を登って山種美術館に入り、デイパックをロッカーに入れてからチケットを購入して地階の展示室へ。このあたりの手順はもはやルーチン化された感があります。

第1章 日本画の聖地を訪ねて―北海道から沖縄まで―

引き続き、山種美術館のサイトからこの章についての説明を引用します。

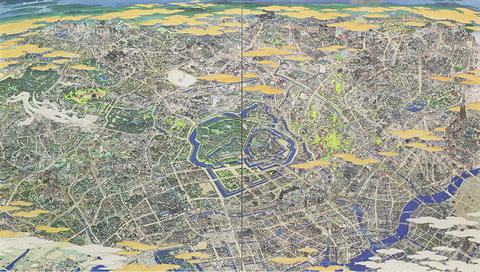

本展では、青森県・奥入瀬渓流の秋を捉えた奥田元宋《奥入瀬(秋)》、京都府・椿寺地蔵院の五色八重散椿を取り上げた速水御舟《名樹散椿》【重要文化財】、定宿から見える京都の町家の光景を表した東山魁夷《年暮る》をはじめ、実際の場所を題材とした日本画の名作をご紹介します。また、今回新たに選んだ作品も多数登場します。なかでも、皇居を中心に、東京を俯瞰する視点で描き出した山口晃《東京圖1·0·4輪之段》は、当館の所蔵品となって以来、初めての展示となります。

第1展示室の冒頭に置かれていたのは姫路城の天守閣をクローズアップ的に仰視する構図が大胆な奥村土牛《城》で、そこにあるように絵と同様の構図での写真、解説、そして(残されていれば)画家の言葉がセットになって絵の鑑賞を助ける仕組みになっています。以下、おおむね北から南へ、そして東から西へ、山種美術館が誇る各種所蔵品がデッサンも含めて32点、個人蔵の作品が2点、惜しげもなく展示されていて、その中にはこれまで何度も見ている作品もあれば初見と思われる作品も含まれていました。それらの中で真っ先に心を惹かれたのは、奥田元宋《松島暮色》です。

この不思議な色合いの絵は雪を乗せた島の松を夕日が照らしているところで、2023年の「日本画聖地巡礼」でも展示されていましたが、2年ぶりにこの絵の前に立って気持ちを込めて見ると、オレンジの夕日が染める空の下に淡い藤色の島が浮かんで鏡のような海面に映り込むさまに惹き込まれました。絵そのものは経年劣化や修復といった例外を除き変化するものではありませんが、その印象は見る者のそのときどきの心理状態や展示の中での相対的な位置付けによって変わるもの。私が山種美術館を好んで訪れるのは、いろいろな企画の中に組み込むことで一枚の絵からさまざまな表情を引き出してくれるからでもあります。

ほかにも、長良川の鵜飼の様子を描いて一見素朴でありながら篝火の光が川面や周囲の岩を照らし煙が画面右半分を薄く覆い隠す様子が巧みな川合玉堂《鵜飼》を見て3週間前に観たばかりの能「鵜飼」を思い出したり、第8回山種美術館賞展での優秀賞受賞作である米谷清和《暮れてゆく街》とそこに描かれていて自分にとって郷愁すら感じさせる東急百貨店東横店の姿との久しぶりの対面を楽しんだり、相変わらずのボリューミーな紅葉が秋たけなわを見せつける奥田元宋《奥入瀬(秋)》に圧倒されたりしながら展示の中を進んでいって、《奥入瀬(秋)》と相対する位置にこの展覧会での目玉展示となる山口晃《東京圖1·0·4輪之段》(2018-25年)を見つけました。

←ポストカードから引用。

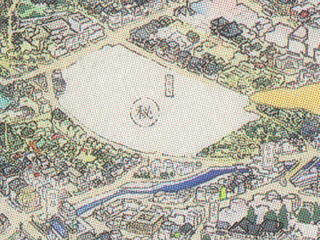

←ポストカードから引用。

私が山口晃の作風をまとまったかたちで認識した最初の機会は2013年の「山口晃展」でしたが、時間・空間を不思議にフュージョンさせた鳥瞰図が強い個性を感じさせるこの画家の作品がこの展覧会に展示されると知ったときはちょっと意外でした。しかし、この日展示されていた山口晃の3作品のうち2点は先に言及した「個人蔵」なのに対し、この作品はれっきとした山種美術館の所蔵品です。なんだかよくわからないタイトルの「1·0·4輪」とは「五(=1+0+4)輪」のことで、数字の104は東京オリンピックが不開催に終わった1940年と開催された1964年のそれぞれの下2桁を足したもの(=40+64)。もともとこの作品はNHK大河ドラマ『いだてん』(2019年)のオープニング映像用に制作されたもののその時点では線画で、このように彩色されたかたちで公開されるのはこれが初めてなのだそうです。また解説には、山口晃が岩佐又兵衛の《洛中洛外図屏風》をその画業の原点としていることが述べられていましたが、この手の鳥瞰図を見ると私はむしろ吉田初三郎の鳥瞰図群(例えば〔こちら〕)を思い浮かべてしまいますし、二つの東京オリンピックのエピソードからは野田秀樹の「エッグ」(最近話題の731部隊を題材とした芝居)をも連想しました。しかしそんな具合に妄想にふけってばかりいては先に進めないので、この絵の前に立って仔細に観察を始めてみると案の定、そこにはたくさんの神が細部に宿る山口晃ワールドが展開していました。

|

|

|

|

上述の通り、山口晃の作品は近代から現代に至るさまざまな時代の様式や風俗がごちゃ混ぜになって溶け込んでいるのが特色なのですが、この作品でもたとえば東京オリンピックにゆかりの国立競技場の建物は神社様式でその上空には(五輪マークの使用がNGであるために)五輪色の風船爆弾が飛んでいたり、東京タワーの展望台に屋根がついていて足元の増上寺の塔になっていたり、市ヶ谷の防衛省の敷地がマル秘になっているかと思えば江戸城には明暦の大火(1657年)で焼失したはずの天守閣があり、国会議事堂が旧様式であると共に浅草には凌雲閣が聳えているといった具合です。しかもあえて縮尺を一定にしていないらしく、新宿あたりを見ると妙に大きな人の姿があるなど、画面のどこを見ても何かしらの発見があって、この絵だけで優に1時間は見ていられるほどの情報が詰め込まれていました。

もっとも、この日はこの後にもう一つイベントが控えているのでいつまでも《東京圖1·0·4輪之段》を眺めているわけにもいかず、適当なところで観察を打ち切り、後ろ髪を引かれながら先に進むことにしました。

それにしても《東京圖1·0·4輪之段》の稠密度にはずいぶん疲弊してしまったので、この日唯一撮影が許可されていた速水御舟《名樹散椿》のきりっと様式的な美しさや、その後に配置されて月光に照らされた銀閣寺の銀沙灘と向月台の姿を宇宙的と言ってもいいほどの静謐さで示す正井和行《庭》にほっと癒されました。さらに、毎度おなじみと言ってもいい東山魁夷の京都四部作や奥村土牛《鳴門》を経て沖縄まで達したところで、第1章は終了です。

第2章 海を渡って出会った聖地

続いて、今回の新機軸に関する引用です。

さらに、前回は日本全国の「聖地」をご覧いただきましたが、本展では、日本だけでなく海外にも視野を広げます。中国・蘇州の水郷をみずみずしい筆致で表した竹内栖鳳《城外風薫》、霧に包まれたイギリス・ロンドンのタワーブリッジを捉えた平山郁夫《ロンドン霧のタワァ・ブリッジ》、晴天の下に立つエジプトのピラミッドを描いた千住博《ピラミッド「遺跡」》など、世界の「聖地」をご堪能ください

というわけで、第1展示室の終盤から第2展示室にかけては海外の「聖地巡り」を行うことになります。第1展示室に置かれた作品群の中では平山郁夫《バビロン王城》の直線を多用した造形が4000年の歴史をひしひしと感じさせて重厚でしたが、私の見るところではこの章の核心部はむしろ第2展示室にあり、その小ぶりな部屋の一方の壁面をそのまま龍門石窟の洞となして盧舎那仏の左右に脇侍の菩薩を配置した吉岡堅二《龍門幻想》が見応え十分でした。石窟というと敦煌莫高窟の極彩色を思い浮かべたくなりますが、この絵の配色は落ち着いた赤系統の背景の中に諸尊が黄土色をもって描かれ、その比較的シンプルな配色によってむしろ仏の存在を強く感じさせるものになっていました。

しかし、実はこの展覧会において山口晃の作品と共に、いやむしろそれ以上に個人的なお目当てとしていた作品が、この第2展示室の最後に配置されていました。

それがこの西郷孤月《台湾風景》です。この絵に初めて接したのは1999年で、そのときは印象を記憶に定着させることができなかったのですが、2023年に再び出会ったときに「ふた目惚れ」してその前に立ち尽くしてしまい、それ以来この絵は自分にとって山種美術館の所蔵品中とりわけ大切な作品となりました。この絵のどこにそこまで惹かれたのかと問われると説明するのが難しいのですが、美しい描線と穏やかな色調からなる落ち着いた構図の中にあって画面に力強い縦の動きを作る檳榔樹の林が、本来エキゾチックな存在であるはずなのになぜか郷愁をそそって親しみを覚えます。この魅力的な絵に最後に出会えたことを今回の展覧会の大きな収穫として、この日の鑑賞を終えました。

|

|

- ▲フライヤー表面(上→下):速水御舟《名樹散椿》 / 東山魁夷《年暮る》

- ▲フライヤー裏面(左上→右下):東山魁夷《秋彩》 / 奥村土牛《鳴門》 / 千住博《ピラミッド「遺跡」》 / 奥田元宋《奥入瀬(秋)》 / 山口晃《東京圖1·0·4輪之段》(部分)

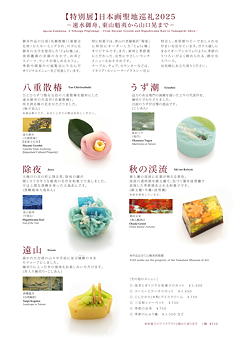

鑑賞を終えた後、例によって美術館の1階にある「Cafe椿」でこの日展示された作品にちなんだ和菓子と抹茶のセットをいただきました。青山・菊家が作った和菓子の名前と絵画の対比は次のとおりです。

鑑賞を終えた後、例によって美術館の1階にある「Cafe椿」でこの日展示された作品にちなんだ和菓子と抹茶のセットをいただきました。青山・菊家が作った和菓子の名前と絵画の対比は次のとおりです。

| 和菓子 | 絵画 |

|---|---|

| 八重散椿 | 速水御舟《名樹散椿》 |

| うず潮 | 奥村土牛《鳴門》 |

| 除夜 | 東山魁夷《年暮る》 |

| 秋の渓流 | 奥田元宋《奥入瀬(秋)》 |

| 遠山 | 西郷孤月《台湾風景》 |

今までの「散椿」が「八重散椿」になっていたり「渓流の秋」が「秋の渓流」に変わっていたりと密かなアップデート(?)もあったようですが、ここでは大判ハガキを買い求めた奥田元宋《奥入瀬(秋)》にちなむ「秋の渓流」と、この展覧会のお目当てであった西郷孤月《台湾風景》に基づく「遠山」をいただくことにしました。

- 秋の渓流

- 奥入瀬の渓流に紅葉が映える景色。渓流の透明感を錦玉羹で、色づく葉を淡雪羹で表現した季節感あふれる和菓子です。(錦玉羹・羊羹・淡雪羹)

- 遠山

- 描かれた台湾の山々や手前に並ぶ檳榔の木をモティーフにしました。練切りに入った杏の風味もお楽しみいただけます。(杏入り練切り・こしあん)

「秋の渓流」は明るい色合いとは裏腹につるんとした舌触りがひんやりとした気配を漂わせ、「遠山」は杏の不思議な甘酸っぱさと食感がすてき。いずれもおいしくいただきました。

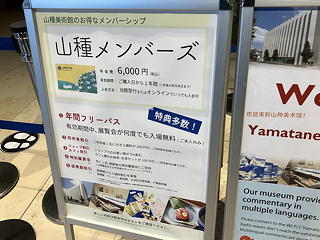

ところで山種美術館には年間フリーパスを提供する「山種メンバーズ」という制度があり、これまでなんとなく迷っていたのですが、帰り際に美術館の出口近くにあった案内に目を止めたところ、特典の中に次の1行を見つけてしまいました。

カフェ椿のお抹茶・お茶セットが100円引(ご同伴者何名様でも可)

これは、メンバーシップ加入を真剣に検討しなくてはいけないな。