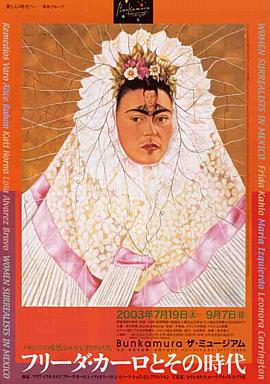

フリーダ・カーロとその時代

2003/08/24

Bunkamuraザ・ミュージアム(渋谷)で「フリーダ・カーロとその時代」を観てきました。

20世紀前半のメキシコでは、革命後の活気と混沌の中で、土着の芸術家が原初的な創作のエネルギーを発散させるとともに、大戦を逃れてヨーロッパから亡命してきた知識人が洗練された表現を持ち込み、不思議なシュルレアリスムの系譜を生み出すに至っていました。この展覧会では、メキシコ・ネイティブのフリーダ・カーロ、マリア・イスキエルドと、ヨーロッパからの移住組であるレオノーラ・キャリントン、レメディオス・バロ、アリス・ラオンの5人の女性画家の作品80点に、同じくメキシコで活動した女性写真家2人の作品が展示されています。実は今までフリーダ・カーロの名前は知らなかったのですが、レメディオス・バロのファンタスティックな絵は以前見て非常に心を惹かれていたので、その同類項なら期待できそうだということで足を運んだのでした。

幻想的でなおかつ技巧的なレメディオス・バロの作品と比べると、フリーダ・カーロの作風はかなり大胆というか素朴というか、筆致としては初期のマグリットを連想させる部分もありますし、絵によってはアンリ・ルソーのようでもありますが、静物画も含めてテーマは極めて私的なもの=若い頃に遭ったひどい交通事故(鋼鉄の手すりが腰に刺さって子宮を傷つけたほど)での後遺症や夫の不実による苦悩が中心です。自画像も極めて多く、眉がつながりうっすらと産毛のようなひげを生やした顔はかなり男性的でありながら、写真を見るとずっと美人で驚きます。後で調べてみると、フリーダ・カーロの母方はメキシコ人とスペイン人、父方はドイツ人でもとを辿ればユダヤ系ハンガリー人。フリーダの姿かたちは夫ディエゴ・リベラの趣味もあってメキシコ的ですが、その中に自分の中のヨーロッパ的なものへの憧れと誇りを忘れてはいません。そして夫の不実に対抗するかのように奔放な恋愛遍歴(イサム・ノグチ、トロツキーなど。さらには多くの女性までも)を重ね、ヨーロッパに渡ればヴォーグの表紙を飾りスター扱いを受けるなど、同時代の栄光とスキャンダルの象徴でもあったようです。しかしながら、結局彼女が最後まで愛し、絵のモチーフにもし続けたのは夫ディエゴで、彼を抱擁するフリーダ、そのフリーダを抱擁する大地の女神、さらにそれら全てを白と茶の2色の宇宙が「包容」する《宇宙、大地(メキシコ)、ディエゴ、私、ショロトル〜神の愛の抱擁》は、見ているうちにだんだん泣けてきます。

一方のマリア・イスキエルドも、土俗的な信仰の姿をモチーフにしたりいかにもシュールな静物を描いたりしていて、光源の存在を感じさせない異世界の不安を感じさせるのですが、ちょっとこういうタッチは私は苦手。この2人に対して残る3人の表現は、それぞれかなり作風が異なるとはいえ、やはりヨーロッパ的に洗練されていて、私としてはとても見やすいと感じました。レメディオス・バロ(スペイン)の作品のいくつかは以前見たものですが、とりわけ素晴らしいのは《ハーモニー》での壁から顕われる想像の女神の表現、《星粥》のシンプルで安定した構図、《再生》の女性の表情と細密画のような技巧、《菜食主義の吸血鬼》のユーモアなど。レオノーラ・キャリントン(イギリス)はいろいろな作風の作品が並んでいてつかみどころがなかったのですが、《あなたはほんとうにシリウスなの?》の神話的かつSF的世界は、そのまま映画のワンシーンに使えそうな不思議な感じです。そしてアリス・ラオン(オーストリア)はシュールというより具象と抽象の境目をいくような作風で、特に色づかいが落ち着いていて不思議な魅力がありました。

それぞれの作品を見ていってそこから共通性を見い出すのは、実はけっこう難しいのですが、主催者は、メキシコにこうしたシュールレアリスムの系譜が生まれたという時代背景、そして彼女たちの作品のモチーフに垣間見えるメキシコ的なものを読み解くことを期待しているのでしょうか?私としては、例えばキャリントンやラオンの絵画をもっと点数を増やして集中的に見せてほしかったようにも思うのですが、そのイントロダクションとしてはやはり足を運んでよかった、とも思えます。

|

|