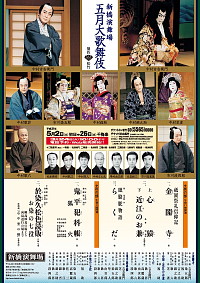

金閣寺 / 心猿 / 近江のお兼 / らくだ

2009/05/23

5月の新橋演舞場では、三姫の一つ雪姫が登場する「金閣寺」が話題。歌舞伎座の「暫」も魅力ではありましたが、五年前に観ているので今回は「金閣寺」をとりました……というのはウソで、本当は歌舞伎座を予約したつもりがチケットが届いてみたら間違えて新橋演舞場を予約していたというお粗末な話。「金閣寺」を一度は見てみたいと思っていたのは本当なので、ま、いいか。

5月の新橋演舞場では、三姫の一つ雪姫が登場する「金閣寺」が話題。歌舞伎座の「暫」も魅力ではありましたが、五年前に観ているので今回は「金閣寺」をとりました……というのはウソで、本当は歌舞伎座を予約したつもりがチケットが届いてみたら間違えて新橋演舞場を予約していたというお粗末な話。「金閣寺」を一度は見てみたいと思っていたのは本当なので、ま、いいか。

本題に入る前におさらいをすると、三姫というのは赤姫の中でも特に女形にとっての大役とされる「本朝廿四孝」の八重垣姫、「鎌倉三代記」の時姫、そしてこの「金閣寺」を含む「祇園祭礼信仰記」の雪姫。いずれも気品と情念とを併せ表現しなければならない難しい役です。八重垣姫は何度か観たことがありますが、時姫は文楽の方で観てはいるものの歌舞伎では未見。そしてこちら雪姫はまったくの初見。そして、「祇園祭礼信仰記」は「本朝廿四孝」「鎌倉三代記」と同様に時代浄瑠璃として初演され、歌舞伎に移されたもので、「金閣寺」は四段目の切にあたります。今回は、雪姫が桜の花びらを集めて鼠を描く「爪先鼠」の場面を芝雀丈が京屋型の人形振りで演じるのも見どころです。

金閣寺

幕が開くと、舞台中央には金閣の巨大なセット。これは松永大膳の本拠である信貴山城の天守閣が金箔で飾られていたことに由来するそうです。折しもその一階で、大膳が弟の鬼藤太を相手に碁を打っているのですが、やがて捕らえていた雪姫を引き出して金閣の天井に墨絵の龍を描くか、さもなければ身を任せよと命じます。この松永大膳、いわゆる国崩しの大きな役どころで、播磨屋の芸の大きさが引き立ちます。かたや雪姫は大膳の命を断り、いっそ殺してくれと願い出るところへ、大膳の家臣の十河軍平が此下東吉(豊臣秀吉)を連れてきます。東吉は小田春永(織田信長)に仕えていた知将ですが、主君を見限って大膳への仕官を求めてきたとのこと。そこで東吉を試すために大膳は碁を打つ(「碁立て」)のですが、この碁がユニークで、布石らしい布石もないままに左上(大膳が黒番)から左辺一帯へ戦いが広がり、しかもほとんど考慮時間なくばしばしと着手が進みつつ、碁の進行と芝居の筋の運びがシンクロします。雪姫が囚われの身の夫を助けるために大膳に従う旨を告げると喜ぶくだりが嫌みのないいやらしさ(ややこしい)と照れを見せて播磨屋ファン大喜びですが、それも束の間、碁に負けて怒った大膳は碁盤をひっくり返してしまいます。なんて短気なヤツ。そこはさすがの東吉、上手に大膳をたしなめると、大膳は東吉の知謀を試そうと碁笥を下手の井戸へ投げ込み、手を濡らさず拾い上げるように命じます。そこで東吉は、金閣の樋を外して(←器物損壊)滝の水を流し込み、せり上がってきた碁笥に扇を差し入れてうまくすくい上げて碁盤の裏に乗せ、これを小田春永の首にたとえる(←殺人教唆)ので大膳は大喜び。酒宴のために奥に入るよう命じました。ここまでが「金閣寺の段」。このように秀吉がかっこよく描かれるのは、やはり上方芸能ならでは、なのでしょう。

そのまま「爪先鼠の段」へ。雪姫に墨絵の龍を描くための手本を求められた大膳が刀を抜いて滝に映すと、どろどろという太鼓に乗って黒衣さんがすかさず竿の先につけた龍を滝の前にゆらゆらとぶら下げました……が、やせ細った龍の作り物は、なんだかシシャモのよう。ともあれ、この刀(祖父雪舟が唐から持ち帰った倶利伽羅丸)を見て雪姫は大膳が父の仇であることを知りますが、あっさり取り押さえられて縛り付けられます。処刑のために福助丈の夫・狩野之介直信が上手から花道へと引かれていきますが、ここはやはり女形の身のこなし。そして桜の幹にくくりつけられた……といってもやたらに紐が長くて自由に動き回れるのですが、とにかく雪姫が赤い消し幕で隠されると、黒衣が「東西〜」とこれより爪先鼠の段を演じる役人替名を触れます。幕がとられて人形振りとなった芝雀丈の後ろには人形遣いの黒衣が二人、下手には足音役の黒衣が一人、上手の床には竹本葵太夫と三味線二人。桜の花びらが降りしきる中を様式的に美しく航跡を描いて舞い、時にははっと足を背後の黒衣の膝に預けて本当の人形(女役の文楽人形には足がない)のようになったりして、新橋演舞場が別の空間になったような錯覚を覚えました。ただ、何しろ桜の花びらの量が半端ではなく、ざーざーと音をたてての土砂降りで、客席からも「そこまでやるか?」といったどよめきが湧いたほど。そして、雪舟の故事にならって足元で鼠を描くと黒衣が遣う鼠が動き出して縄が切れ、ここで人形振りが解けました。

この後、武者姿になって正体を現した東吉が雪姫を救い、大膳の家来達を派手なとんぼ混じりの立ち回りで蹴散らすと、金閣に隣接する桜の木の幹(の裏手にある梯子)をするすると登って金閣の上階に達し、閉じ込められていた慶寿院尼を救出。ここで金閣のセットが大掛かりにセリ下がり、またセリ上がるのが大胆な演出ですが、これは文楽での演出を引き継いだものなのだそうです。最後は丸本物の常道、大膳と東吉は戦場での再会を約して別れるわけですが、毎回不思議なのは、せっかく追い詰めた敵をわざわざ逃がすというのは、どういう美学に基づくものなんでしょうか?

心猿 / 近江のお兼

長唄舞踊二題を続けて。福助丈が巨大な猿のかぶりものをかぶってコミカルな振りを見せた後、消し幕の背後でお兼になるのですが、このとき白い神馬が引き抜きによって茶色い農耕馬に早変り。馬の引き抜きなんて初めて見ました。この馬は暴れ馬ということになっていて、中に入っている二人が息を合わせて棒立ちになったりとダイナミックな動きを見せましたが、大力自慢のお兼は涼しい顔で馬を静めると、幅広の晒し布を新体操のようにひらひらと美しい弧を描かせながら踊り続けました。

らくだ

三世柳谷小さんの噺をもとに昭和3年(1928)に芝居に移されたもの。長屋の遊び人馬吉(通称「らくだ」)が河豚鍋に当たって死んだ翌日、遊び人仲間の半次は通り掛った紙屑買の久六を使って大家に通夜の差し入れとして酒を二升、煮しめを一皿頼もうとするのですが、気が短くてすぐキレる歌昇丈の半次と気が弱くて煮え切らない(その割には馬吉の家のどこに何があるのか立て板に水で言ってみせるのがまたおかしい)吉右衛門丈の久六のやりとりが、まずは何といっても笑えます。一度は大家のところに行った久六でしたが、らくだが死んだとあれば強飯でも蒸かして祝いたいと言われたために、それならと半次は死人にカンカンノウを踊らせせて大家を脅すべく、キョンシー顔の馬吉の体を担がせます。この死人(由次郎)がまた傑作で、死体なので自立してはいないのですが、その手や足だけが意思があるかのようにぶらぶらと動いて久六をびびらせます。

場面が変わって大家の家では、歌六丈の大家とその女房がいかにも強欲そうな風体ですが、この女房があろうことか段四郎丈で、その存在感だけで十分笑えます。そこへやってきた半次と久六(と馬吉)。半次が掛け合っている間、何げに外で久六と馬吉が絡んでいるのがブキミですが、要求にとり合わない家主夫婦に業を煮やした半次が久六を呼び入れ、馬吉の身体に「か〜んか〜んのう、きうれんす〜」とカンカンノウを派手に踊らせました。このカンカンノウ、元は「九連環」という清楽で、江戸時代後期にずいぶんはやったそうです〔Wikipedia〕。ともあれ、慌てふためいた家主夫婦に追い打ちをかけるように聞こえてきた常磐津の「双面」(「法界坊」のクライマックスで使われる曲)に合わせてさらに不気味な踊りを踊らせるものですから、いつの間にか五升と三皿に増量していた半次の要求にも応じることに。

最後は再びらくだの家。届けられた酒を口にする半次に、自分は仕事が残っているからと言いながら、実は酒欲しそうに正座する久六の醸し出すビミョーな間にユルい笑いが広がり、とうとう久六も勧められて酒を飲み始めるのですが、実は久六は大変な酒乱。最初は恥ずかしげにおかわりを催促、ついで手酌、やがて膝を崩し、目が座ってきて呂律も回らなくなり、がらりと変わったその態度に半次もたじたじとなってしまいます。この性格が徐々に変わっていくプロセスは「魚屋宗五郎」などでも見られるものですが、気の弱い久六が酒が入ると暴君のようになってしまうという振幅の大きさはこちらの方が上。そこをスムーズに豹変させて見せた吉右衛門丈の芸に脱帽です。落語の方では、この後立場が逆転した半次が久六の命令で酒を買いに行かされたり焼き場で別人を焼いてしまったりと続くのですが、芝居の方は酒乱の久六に辟易する半次のもとへ、半次の母が長屋のいざこざで死んでしまったとの報せが届き、半次は愕然。久六は「カンカンノウの口が増えたな!」と笑い飛ばし、半次が泣きながらカンカンノウを踊らされて幕となりました。

配役

| 金閣寺 | 松永大膳 | : | 中村吉右衛門 |

| 此下東吉後に真柴久吉 | : | 市川染五郎 | |

| 狩野之介直信 | : | 中村福助 | |

| 慶寿院尼 | : | 中村吉之丞 | |

| 松永鬼藤太 | : | 中村錦之助 | |

| 十河軍平実は佐藤正清 | : | 中村歌六 | |

| 雪姫 | : | 中村芝雀 | |

| 心猿 / 近江のお兼 | 心猿 | : | 中村福助 |

| 近江のお兼 | |||

| らくだ | 紙屑買久六 | : | 中村吉右衛門 |

| 手斧目半次 | : | 中村歌昇 | |

| 妹おやす | : | 市川高麗蔵 | |

| 馬吉 | : | 澤村由次郎 | |

| 家主佐兵衛 | : | 中村歌六 | |

| 家主女房おいく | : | 市川段四郎 |

あらすじ

金閣寺

謀反を企む松永大膳は、将軍足利義輝を殺害し、母親の慶寿院を金閣寺の二階に軟禁している。金閣の天井へ墨絵の龍を描かせるために、狩野之介直信とその妻で雪舟の孫でもある雪姫が引き立てられてくる。そこへ此下東吉が現れ、主君小田春永を見限り、大膳の傘下に付きたいと申し出る。一方、手本がなければ龍を描くことができないと断る雪姫のために、大膳が刀を滝にかざすと龍が出現。この刀は雪姫の祖父が唐から持ち帰った倶利加羅丸で、大膳こそ雪姫の父の敵と露見する。大膳は、斬りかかる雪姫を桜の木に縛りつけると、直信の成敗を命じる。悲嘆にくれる雪姫は、祖父雪舟の故事を思い出し、降りしきる桜の花びらをかき集め、足で鼠を描くと鼠は動き出して雪姫の縄を切る。ここに現れた東吉は正体を現して雪姫と慶寿院を救い、いったんは追い詰めた大膳と戦場での再会を約して別れる。

らくだ

駱駝とあだ名される遊び人の馬吉は、昨夜食べた河豚に当たって頓死。その始末を遊び人仲間の手斧目の半次がすることになり、ここへ通りかかった紙屑買の久六に手伝わせて弔いの金を用立てようと企み、金を出し渋る家主の家に馬吉の死体を背負っていき、カンカンノウを踊らせ、家主夫婦を脅して金を手にする。そして半次と久六は酒盛を始めるが、だんだんと久六が酒に酔っていき、ついに酒乱の態。そこへ半次の母が長屋のいざこざで死んでしまったとの報せが届き、半次は泣きながら久六にカンカンノウを踊らされる。