U.K.

1955年生まれのEddie Jobsonは、今年の4月28日が60歳の誕生日。そのせいかどうかは不明ですが、ここ数年頻繁に来日していた彼が、U.K.としてのファイナルツアーに出ることを発表したのは昨年の11月のことです。ツアーは2月22日から3月2日までがヨーロッパ、そして4月中旬に米国3カ所を回り、4月27日が大阪、30日の千秋楽が東京となりました。

こちらは3月1日のロンドンでのパフォーマンスの模様で、ギターは例によってAlex Machacekですが、ドラムはUKZでおなじみのMarco MinnemannではなくVirgil Donati。そして日本には、当初Chad WackermanとMike Manginiの2人が来ることがアナウンスされていたのですが、3月中旬に家族の「health issue」のためにChadがツアーに参加できなくなったことが公表され、通常の4人体制で演奏することになりました。私としては、Virgilの切れ味鋭いドラムの方が(特にBill Bruford期の)U.K.の楽曲にはあっていると思ったのですが、Mikeも以前Eddieと仕事をしたことがあるから大丈夫かな。しかし、ここに名前があがった4人のドラマーの内3人までが、Dream TheaterがMike Portnoyの後任を求めるためのオーディションに参加した仲というのも凄い話ではあります。

もっともこの「オーディション」は巧妙なプロモーションに過ぎなかったことが知られており、例えばMarco MinnemannはJordan Rudessに誘われたので物は試しと1週間ほどの練習で参加したものの、それまでDream Theaterを聴いたこともなければバンドに参加するつもりもなかったことが後に本人の口から語られています。

それはさておき、U.K.の来日公演2ステージのうち東京はもちろん行くとして、大阪まで足を伸ばすかどうか(しかも平日に)というところが悩みどころでしたが、これが最後のツアーと思えばやはり両方行くしかないだろうと覚悟を決めるのに、それほど時間はかかりませんでした。

2015/04/27

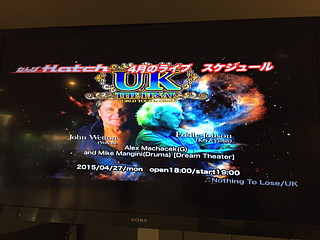

初めて訪れたなんばHatchは立派な複合施設の中にある大型ライブハウスで、1階席はスタンディングなら1,500人収容可能(クラブチッタは1,300人)。館内に大型ディスプレイが設置されており、そこではU.K.のライブの告知がなされていました。

開場18時、開演19時の予定でしたが、リハーサルが押しているという理由で、客席が開場されたのは18時40分でした。Eddieの機材トラブルだったら困るなと思いながら場内に入ると、椅子席の1階はそこそこの入りでしたが、2階席はほぼ空いている状態。そして、ステージ上には見慣れた機材が並んでいました。下手のEddieのキーボードは、例によってInfinite ResponseのMIDIコントローラー二段重ね。最後は要塞キーボードの再現をかすかに期待していたのですが、この時代に重いHammondやYAMAHA-CP、CS-80、Minimoogを引っ張り出すわけにはいかないか……。中央はJohnの立ち位置で、ベースはZON Legacy Elite Black。こちらくらいはホワイトのFender Prescisionにして欲しかったぞと思いました。ベースアンプはENGL2台。ドラムセットはさすがにDream Theaterのような巨大セットではなく、Pearlのツーバス、ツータム、ツーフロアタムの(彼にしては)シンプルなものでした。

定刻を20分ほど押したところで照明が落ち、ストリングス音が鳴り響き始めて少しすると、下手側からEddieとAlexが登場。Alexの手には彼のトレードマークであるBill Delapのヘッドレスギターがあり、黒づくめのステージ上でこれだけが赤いカラーです。ストリングス音はEddieのキーボードに引き継がれ、Alexがギターを爪弾いてこれに重ねたところでJohnとMikeも現れました。

Thirty Years

意外なオープニング曲でしたが、切々と歌い上げるJohnのボーカルは今日も好調のよう。そしてリズムが入るとMikeとJohnの音圧に驚きましたが、一方Eddieのキーボードは少しオフ気味、そして走り気味。しかし、あの粘りつくようなMinimoogソロを見事に再現してくれました。Alexのクロマチックなスケールでのソロも、オリジナリティのあるもので快調です。このときは、この日は素晴らしいライブになると思ったのですが……。

Nevermore

MCなしでこの難曲。Eddieがキーボードで硬質なギターのコードを弾き、Alexが高速ソロを聴かせた後に、穏やかなストリングスからMikeのシンバルが入ってきますが、メンバー間でリズムが見失われているような居心地の悪い時間の後にJohnのボーカルが巧みに入って事なきを得ました。はらはらしたのはここだけで、ボーカルパートが終わってAlexのソロが低音部から立ち上がるとこれも聞き応えのあるギターのフレーズが聴かれ、ついで掛け合いではEddieのテクニカルなソロに加え2カ所のサンプリング音もジャストタイミングで決まって、ほぼ完璧な演奏でした。コーダ部でJohnがボーカルの入りを少し早くしてしまいましたが、十分軌道修正可能。

Carrying No Cross

EddieがMCで「favorite piece」だと紹介したこの曲。Alexは消え、3人での演奏となりますが、この辺りからMikeの練習不足が露呈し始めます。Johnの味わい深いボーカルが響き渡り(彼も「temptation」あたりはタイミングが怪しかったのですが)、ドラムが入るところで本来は普通にリズムを刻み始めるべきところを間奏部への導入となるフロアタム連打を始めてしまい、Eddieが「まだだ」という顔を見せたのでMikeは舌を出して修正。本来のタイミングでMikeが「今度は?」と言う顔をするとEddieは笑って頷いたのでMikeは安心して連打を始めましたが、そのEddieもオルガンソロからシンセの高音フレーズを経てテンポを落としシークエンサーを背後に太いMinimoogソロを聴かせるところで音色の切り替えミスがあり、高音のままで素っ頓狂な音を出してしまいました。しかし、その後の強力なオルガンソロは問題のない演奏で、Mikeも左足でのカウベル連打を聴かせて原曲の再現に貢献していました。さらに、再び太いシンセソロからEddie1人でのピアノの高速フレーズ、一瞬で全楽器ユニゾンとなってのオルガンフレーズもオルガンの音色を多彩に変化させながら雄大に弾ききりましたが、そこからラストのボーカルパートへは入らず、Eddieの鳴らす重低音が会場を揺るがしました。

Alaska / Time to Kill

極光の風景を描く「Alaska」からJohnのボーカルが冴える「Time to Kill」へつないで、ここでいよいよEddieのクリスタルのヴァイオリン登場。客席からは歓呼の声が上がります。コードが変わるたびにドラムパターンも変わりますが、これはAlexがMikeに対してタイミングを指示していた模様。そして多彩な音色でヴァイオリンソロを聴かせた後にオルガンに戻って、最後のボーカルパートまでの完全演奏を実現しました。曲が終わった途端に聴衆は大喜びで拍手を送り、上機嫌のJohnは「マイドー、ハハハ」と大阪弁で挨拶。

Night After Night

Eddieの4カウントであの高速フレーズが立ち上がって、マーチ風の名曲「Night After Night」。Johnのボーカルにところどころ怪しいところもありましたが、あの美しいオルガンソロではレスリースピーカーのニュアンスまできっちり再現してくれて、Eddieの演奏は素晴らしいものでした。

Ballooning Over Texas / Violin Solo

Ballooning Over Texas / Violin Solo

スタッフの手によって舞台中央に単体のキーボードが持ち込まれるのを見やってから、EddieがMC。今までのツアーでは演奏したことがない『Piano One』からの曲を演奏するというアナウンスがなされました。『Piano One』はPeter BaumannのPrivate Musicレーベルから1985年にリリースされたピアノ作品のオムニバスアルバムで、この中ではEddieの他に坂本龍一、Joachim Kuhn、Eric Watsonがそれぞれに内省的なピアノ曲を演奏しています。ちなみにEddieがSynclavierだけで制作したソロ作『Theme of Secrets』も同年に同じレーベルから発表されており、この二つの作品は表現形態は違っていてもこの頃のEddieの音楽的志向の一端を窺わせます。ステージ上の演奏は、『Theme of Secrets』の中でも聴かれるビー玉落としの音を重ねながら美しいピアノソロが続き、その後にグリーンのヴァイオリンが持ち出されてボディタップを繰り返したりJimmy Pageのようにボウを叩きつけたりディストーションでジェットエンジンのような音を出したりとアヴァンギャルドな演奏が展開されました。

Drum Solo

Eddieが下手の袖に消えた後に、カウベルのカウントからMikeならではの強力なツーバス連打に片手高速ロールやド派手なクロススティッキングなどを交えたドラムソロ。もちろん彼の演奏が悪いはずはないのですが、U.K.のラストツアーという文脈の中でこのドラムソロの必要性を見出すことはできませんでした。

Rendezvous 6:02

先ほど持ち込まれたステージ中央のキーボードを使ってピアノのアルペジオが始まり、すぐ横でJohnが情感のこもった美声を聴かせます。やがて静かにドラムがリズムを刻み、ギターが浮遊系のコードを流す間にEddieはキーボードブースに戻ってピアノから強烈なシンセソロへ。その背後でベースとユニゾンで動くディストーションギターがこのパートの深刻な雰囲気を盛り上げており、なるほどこういうアレンジもありだなと思いました。

Nothing to Lose

スタッフがステージ中央のキーボードを上手袖へばたばたと移動させている最中にEddieはカウントを開始し、下からポルタメントで上行するシンセフレーズで始まったのが人気の高いこの曲。ブルーのヴァイオリンで元気の良いソロを聴かせた後のボーカル部ではシンセサイザーの音色のコントロールとミスタッチに苦しんだEddieでしたが、最後まで曲の勢いを維持することには成功しました。Eddie頑張れ、あと少しだ。

In the Dead of Night / By the Light of Day / Presto Vivace and Reprise

「U.K.と言えばこの曲」という組曲……のはずなのに、「In the Dead of Night」の途中でボーカル2コーラスが終わりギターソロに入るところをMikeは「By the Light of Day」への入口と勘違いしたらしくドラムの音を止めてしまいました。彼は自分の左横に置いたiPadで曲構成を確認しながら叩いているらしく、Mikeがそちらを向いている数秒間、曲の位置に自信をなくした様子のJohnのベースまでも音が小さくなってステージ上に不穏な気配が漂いましたが、間違いに気付いたMikeのリズムがフェードインしてきてどうにか演奏は続行。ここはJohnが断固としてリズムを繋げて欲しかったな。Allan Holdsworthを完全コピーしたAlexのギターソロを経て、今度こそ「By the Light of Day」。5/8拍子の静かなシンバルワークとボーカルに続いて、Alexが弾くパッド系のシンセコードの上でEddieのブルーのヴァイオリンが哀愁溢れるフレーズを奏で、穏やかなシンセサイザーを聴きながらJohnのベースが自在に歌った後は、あのポルタメントコードから高速ソロをしっかり弾ききり、Alexも見事にユニゾンしていました。Good job。

Forever Until Sunday

EddieのMCが入り、AlexとMikeの紹介の後、41年前=1974年のJohnとの出会い(=Eddieは当時Roxy Musicのメンバーで、Johnはそのツアーにゲストベーシストとして参加した)をJohnとの掛け合いで語り合ったところで、客席前から2列目の女性が1979年のツアー時のTシャツを着ていることに気付いたJohnが彼女を指差して「オリジナルTシャツ?Very nice」と呼び掛けると、彼女も大喜びでサムアップ。BozzioツアーのシャツだなとEddieも一瞬遠い目になりましたが、気を取り直して1977年のU.K.結成から間もなく訪れるバンド終焉までの歴史を共にしたJohnを「my friend, my partner」「legendary voice of prog-rock and legendary bassist of prog-rock」と紹介しました。そして本編最後の曲は、もともと4人U.K.時代からライブで演奏していながらBrufordへ譲った「Forever Until Sunday」。フュージョンU.K.の真骨頂と言えるこの曲を2013年に聴けたときは夢かと思ったものですが、再び聴けて幸せ。『Bruford』版よりもU.K.バージョンの方がEddieのヴァイオリンがカラフルですし、一方で中間のキーボードのリズムパターンは落ち着いた哀感を伴ったものとなっている点がポイントです。Alexのギターも存分に泣き、美しい演奏が終了した後に、Johnの「キミタチサイコダヨ」が飛び出しました。

アンコールを求める手拍子と「U.K.!」コール。さして時間をおかずに、4人は再びステージに戻ってきてくれました。

Caesar's Palace Blues

クリスタルのヴァイオリンを提げてきたEddieがカウント。Johnは4カウントでベースを弾き始めましたが、この曲のイントロは5拍子なので5カウント待つのが正解です。ともあれ、倍速のメインリフに入ってからはライブのエネルギー全開での引き締まった演奏となり、サビの「Caesar's Palace Blues」を客席に歌わせた後のヴァイオリンソロは気合の入ったものでした。

The Only Thing She Needs

大歓声の中、間髪入れずにドカドカとMikeのドラムが入り、これもライブ向きのロックナンバーである「The Only Thing She Needs」。Mikeのドラムは、やはりTerry Bozzioナンバーが似合います。そしてイントロではギターとシンセとが掛合い(レコードではシンセとベースの掛合いになっている部分)を見せ、ボーカルパートに入ってからもぐいぐいと全力疾走が続きました。壮大なピアノからシークエンサーとベースのパターンをバックに演奏されるフリーなヴァイオリンソロの熱演、小さくギターソロが間をつないで今度はエネルギッシュなオルガンソロ、さらにAlexのネックを下から上まで使った音域の広いギターソロと息を継がせない展開に会場は熱狂しましたが、最後のリズムのキメの後にEddieがパッド音の全音符でコードを鳴らしている間にMikeとAlexは舞台を去り、そして……。

Carrying No Cross (reprise)

最後に、本編で演奏されなかった「Carrying No Cross」のエンドパートが歌われて、大団円となりました。

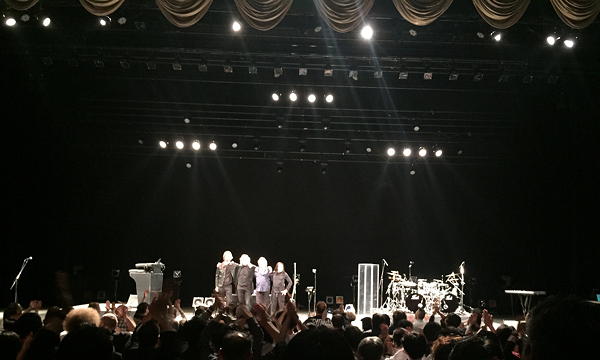

Eddieが「Thank you for 40 years support.」と語り、ステージ上に並んだ4人がお辞儀をして、そして舞台袖に消えました。

2015/04/30

大阪での演奏は悪くはなかったのですが、はっきり言ってMikeが曲を自分のものにしてなかったために随所で破綻も見せました。直前に米国で3回も演奏してきているはずなのに、なぜだ?ともあれ、それから3日がたってこの日は本当にU.K.のラストライブです。Mikeがこの間に自分を修正してきて、有終の美を飾る演奏を展開してくれることを期待しました。

中野サンプラザ夕景。ここにはU.K.やAsia(Pat Thrall期)、さらにはJohn Wettonのソロで三度足を運んでいますが、全部John Wetton絡みというのは何かの因縁なんでしょうか。

会場に入るとステージ前に人だかりができており、観客は機材の撮影に大忙し。係員も「演奏が始まったら撮影禁止です」という言い方をしていました。私の座席は、大阪では左寄りでEddieの手元を見上げられる位置でしたが、この日は前から12列目のど真ん中、Johnの真正面でした。そしてこの日も1階席はほぼ埋まったようで、さすがは東京という感じですが、これまた2階席はまるまる空いている様子。Johnが率いるAsiaならこの会場を満杯にできたでしょうが、1970年代の遺産だけを手土産にここ数年足しげく来日しているEddieには、それだけの集客力がないということなのでしょうか。翻って、Asiaという自分のホームを持ちながら、結成の経緯(後述)はともかく今となっては「Eddieのプロジェクト」となったU.K.のツアーにJohnが時間を割いている理由は何なのか、Johnに聞いてみたい気もします。

やがて、やはり本来の開始時刻から押したタイミングで証明が落ち、大阪と同じようにしてライブが始まりました。4人は、機材はもちろん服装も3日前と同じ黒づくめで、Eddieはベストの上に丈の長い上衣、Johnは黒地に白の水玉のシャツ、Mikeは黒いロングスリーブのTシャツ、Alexは黒無地のシャツです。

セットリストは大阪と同じなので、例によってここでは曲ごとの説明は省き、特記すべき点だけを記すこととします。

- 大阪もそうでしたが、この日もステージ上の数カ所とPAブース近くに小型カメラがセットされていましたから、このライブは映像化されるかもしれません。さすがに照明はこちらの方がゴージャスで、曲に合わせてさまざまな光のパターンを作っていたのは見事でした。ただし、全体に音がラウドで分離が悪く、音の塊が迫ってくる感じ。もっとも、映像化する際にはライン録りの音を使うから問題はないのでしょうが……。

- 「Nevermore」ではリズムセクションは息を合わせてきましたが、逆にEddieがミス。上述のようにキーボードソロの中でサンプリングされたパターン(原曲で言うと3分23-27秒あたりと4分16-22秒あたり)を上段キーボードの左端のキーにアサインしてタイミング良くヒットすることによって鳴らしているのですが、最初のパターンを出すところで後者をアサインしているキーを弾いてしまったらしく、すぐに修正したものの曲の進行との間に若干のズレを生じ、その後の手弾きのパートでもミスタッチが目立ちました。

- 「Carrying No Cross」の最初のボーカルパートの間、ドラムセットの中で深く身を沈めてiPadと睨み合っている様子のMike。しかし、この日のMikeはさすがにきっちり仕上げてきていて、時折他のメンバーとのアイコンタクトを求めはするものの、破綻のない演奏を実現していました。かたやEddieは、「Nevermore」のコーダに入るところでも「Carrying No Cross」のMinimoogソロに入るところでも、さらには「Nothing to Lose」の一部でもやはり音色パッチのセレクトミス。スタッフに委ねて演奏に集中すればいいのに……と思いますが、Eddieにとって「演奏」とは鍵盤を弾くことだけでなくこのシステム全体をコントロールすること、というこだわりがあるのでしょう。ファンとしては、そのリスキーな部分も含めて、彼の「演奏」に声援を送るべきなのだと思います。

- 「Time to Kill」の演奏が終わった後に、EddieのMCが入りました。内容は「サンプラザに帰ってきてうれしい。1979年に初めて日本で演奏した場所だ。そのときにここにいた人は?」というもの。これに応えて私も含めて大勢の手が上がり、これに対して「そのときに演奏した曲をもう一度」と紹介して「Night After Night」の演奏が始まりました。ひときわ大きく上がった聴衆の歓声に応えるように、この演奏は多少のミスはあっても生命力に満ちた素晴らしいものでした。

- ステージ中央に追加のキーボードが設置されるところで、Eddieはそのキーボードテックやドラムテック、PAブースのスタッフを聴衆に紹介。さらに客席最前列に陣取っている英国、ロサンゼルス、フランス、香港からのファンに感謝の言葉を掛けました。

- 「Rendezvous 6:02」の前にMikeとAlexの紹介、そしてEddieからJohnに対する長い謝辞があり、1974年の出会いから2人で一緒に作り上げてきた音楽を振り返り「What can I say but thank you.」と呼び掛けると、JohnもEddieに「Thank you」。そして「To say thank you is wonderful. キミタチサイコダヨ!」。

- 大阪では本編が終わったところでようやく聴衆が立ち上がりましたが、東京では「Presto Vivace and Reprise」が終わったところで聴衆が立ち上がり、リスペクトの拍手を送りました。

- 「Forever Until Sunday」の美しいヴァイオリンソロを弾き / 聴きながら、EddieとJohnは顔を見合わせてにっこり。さらにピアノ連打からドラマティックなリズムパターンに入ると、リズムのキメごとに上手袖のドラムテックが両腕を頭上に突き上げる姿が見えました。

- 「The Only Thing She Needs」のイントロ、ギターとシンセとの掛合いパートでEddieはもはやシンセソロを弾こうとはせず、リラックスして曲のスピードに身を任せている感じでした。

終演後にEddieとJohnが互いに抱き合う姿が見られ、これを見たときに、U.K.の歴史がいま終わったのだと実感しました。

左からAlex、Eddie、John、Mike。この後にも「U.K.」コールは長く長く続きました。

会場で販売されていたブックレット『UK 1977-2015』(8,000円也)は、U.K.の結成時の貴重な写真やエピソードが豊富に掲載されており、思わぬ買い物でした。これを読むと、U.K.はもともと『Red』期のKing Crimsonの再結成をJohn WettonとBill Brufordが模索した結果生まれたものであることがよくわかります。つまり、その構想の中ではEddie JobsonはDavid Cross(またはIan McDonald)の代用として考えられていたことになるのですが、King CrimsonないしはLeague of Gentlemenとしてツアーに出ることにRobert Frippが踏み切れないでいるうちに、Eddieは「Robert抜きでバンドの話を進められるのではないか」と考えるようになり、そこから『U.K.』の結成へつながったようです。

このブックレットの内容を大胆に圧縮すると、次のようになるでしょう。

- 1977年2月、Bill BrufordとJohn Wettonは、Eddie JobsonにKing Crimson再編の話を持ちかけた。当時EddieはFrank Zappaのバンドに属しており、また、肝心のRobert FrippもPeter Gabrielとのツアーに出ることになっていたために、新Crimsonプロジェクトの始動には時間が必要だった。最終的にFrippは、Gabrielとのツアーが成功したことでバンド再開の意欲をなくしたが、Eddieの方は自分のルーツであるプログレッシブロックに戻る時期だと考え、Fripp抜きでバンドを実現することをBrufordとWettonに提案した。

- Zappaとの契約を円満に終了したEddieはロンドンに戻り、同年9月からBruford、Wettonと共にスタジオに入り始めた。このとき、Brufordは自分のソロ作品の共同制作者であったAllan HoldworthをFrippの代わりとすることにした。音楽的な方向性や情熱の向かう先がまったく異なる4人のトップミュージシャンからなるこのバンドは、当初「Alaska」と名乗ったが、1977年12月から1978年1月にかけて最初のアルバムを録音する時点で「U.K.」と名前を変えていた。

- 英国はパンク・ロックが支配し始めていたためにバンドの登場のタイミングとしては最悪だったが、米国ではポリドールの後押しもあり、フュージョン寄りのバンドとしてツアーでいくつかの大きな成功を収めることに成功した。しかし、メインストリーム志向のWettonにはU.K.のジャズ=フュージョンの要素は足枷であったし、かたや即興演奏能力を誇るHoldsworthにとっては毎晩同じ演奏をすることは苦痛だった(Brufordの自伝にも同様のことが記述されています)。BrufordとJobsonはバンドの方向性に満足していたものの、結局、ツアー終了後にWettonの強い希望を容れて、バンドをWetton・Jobsonのロックバンドと、Brufordを中心とするジャズ=フュージョンのグループの二つに分離することとし、4人で演奏していたがアルバムにはまだ収録されていなかったいくつかの楽曲(「Carrying No Cross」「Forever Until Sunday」など)も分け合った。

- U.K.はHoldsworthの後任にEric Johnsonを入れることを模索したが、これは実現しなかった。その代わりにZappaのバンドで活躍していたTerry Bozzioを招き入れることに成功し、3人編成のU.K.が誕生した。ジャズ=フュージョンのヴォイシングから解放されたWettonのボーカルはスムーズなものとなり、『Danger Money』をリリースした後の1979年のツアーではアリーナ・クラスのコンサートを実現した。その延長線上に日本ツアーも組まれ、録音がなされたが、バンドのメンバーは80年代に向けた自分の立ち位置を模索し始めており、もはや新しいアルバムをスタジオで制作することができそうもないと気付いたEGレコードはライブ盤『Night After Night』を発売した。そしてこれが、U.K.最後の作品になってしまった。

- 1980年代、BozzioはMissing Personsで知名度を上げた後にJeff Beckらと演奏を続け、WettonはAsiaによって商業的な大成功を収めた。しかし、Jobsonは世間の嗜好の変化に自分を合わせることができず、最終的にプログレッシブロックとツアーとを捨てて、続く25年間を商業作曲家、プロデューサーとして過ごすこととなった。

私が彼らの初来日時のライブ演奏を中野サンプラザで観たのは1979年5月29日。この頃の演奏は、このツアーの最終日である6月4日の日本青年館でのライブを収録したブートレッグ『Live After Five』によって今でも聴くことができますが、その後にEddieの演奏を直に聴けるようになるまで30年も待つことになるとは思っていませんでした。この間で私がとりわけ残念に思っているのは、Tony Kayeの後任としてごく短期間ながらYesに在籍したときに、どうして長続きできなかったのかということ。制作サイドの思惑がYes復活を印象づけるためにいったんは解雇したTony KayeをYesへ呼び戻したからだと一般には言われていますが、もしEddie JobsonがYesのメンバーとしてTrevor Rabinと共に音楽を作っていたらどんな楽曲が生まれていたかと思うと、本当に痛恨です。

私が彼らの初来日時のライブ演奏を中野サンプラザで観たのは1979年5月29日。この頃の演奏は、このツアーの最終日である6月4日の日本青年館でのライブを収録したブートレッグ『Live After Five』によって今でも聴くことができますが、その後にEddieの演奏を直に聴けるようになるまで30年も待つことになるとは思っていませんでした。この間で私がとりわけ残念に思っているのは、Tony Kayeの後任としてごく短期間ながらYesに在籍したときに、どうして長続きできなかったのかということ。制作サイドの思惑がYes復活を印象づけるためにいったんは解雇したTony KayeをYesへ呼び戻したからだと一般には言われていますが、もしEddie JobsonがYesのメンバーとしてTrevor Rabinと共に音楽を作っていたらどんな楽曲が生まれていたかと思うと、本当に痛恨です。

ともあれ、Eddieは2009年に再び我々の前に演奏家として姿を現しました。UKZ、そしてU-Zプロジェクト。後者のポーランドでのライブでWettonがスペシャル・ゲストとしてJobsonと同じステージに立ってくれたことから2人の交流が蘇り、2011年のU.K.再結成につながることとなりました。以下は、ライブ活動を再開した後のEddieの来日の記録です。

- UKZ(2009/06/08,11)

- Ultimate Zero Project(2010/06/17)

- U.K.(2011/04/15,16)

- U.K.(2012/06/14-17,21)

- U.K.(2013/11/08) / Eddie Jobson(2013/11/10)

そして、とうとう今回がU.K.の最後のツアーとなってしまいました。ブックレットは、その記述を次のように締めくくっています。

Though their music was created in short-lived bursts of collaborative brilliance several decades ago, the league of gentlemen known as UK has carved their own place in rock history as one of the greatest progressive-rock bands of all time.

しかし今回の演奏を聴く限り、Eddieは少なくとも演奏家としては現役引退を考える必要がないように思います。問題は、音楽家としての創造力の泉が枯渇していないかどうか。これまで何度も書いてきましたが、Eddieには再びUKZを再編成してもらい、現代的な楽曲を次々に世に送り出して欲しいと願っています。でもライブでは、U.K.ナンバーも少しは聴かせて欲しいですが。

Eddie, thank you for U.K. performance and see you again!!

ミュージシャン

| Eddie Jobson | : | keyboards, violin |

| John Wetton | : | bass, vocals |

| Alex Machacek | : | guitar, keyboards |

| Mike Mangini | : | drums |

セットリスト

- Thirty Years

- Nevermore

- Carrying No Cross

- Alaska

- Time to Kill

- Night After Night

- Ballooning Over Texas / Violin Solo

- Drum Solo

- Rendezvous 6:02

- Nothing to Lose

- In the Dead of Night

- By the Light of Day

- Presto Vivace and Reprise

- Forever Until Sunday

--- - Caesar's Palace Blues

- The Only Thing She Needs

- Carrying No Cross (reprise)