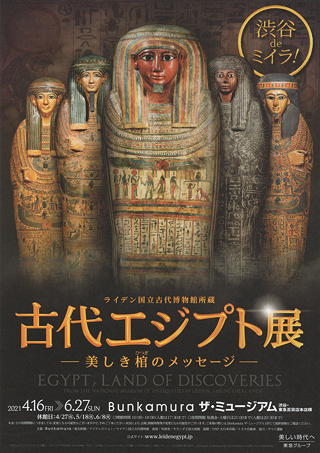

古代エジプト展―美しき棺のメッセージ―

2021/06/13

Bunkamuraザ・ミュージアム(渋谷)で「古代エジプト展―美しき棺のメッセージ―」。古代エジプトを題材にした展覧会は2000年の「世界四大文明 エジプト文明展」、2012年の「大英博物館 古代エジプト展」以来で、特に後者は全長37mの「死者の書」が展示の目玉でしたが、今回の展覧会の見どころについてはフライヤーから以下の惹句を引用します。

Bunkamuraザ・ミュージアム(渋谷)で「古代エジプト展―美しき棺のメッセージ―」。古代エジプトを題材にした展覧会は2000年の「世界四大文明 エジプト文明展」、2012年の「大英博物館 古代エジプト展」以来で、特に後者は全長37mの「死者の書」が展示の目玉でしたが、今回の展覧会の見どころについてはフライヤーから以下の惹句を引用します。

世界で最も古い国立博物館の一つであるオランダのライデン国立古代博物館の所蔵するエジプト・コレクション25,000点から選りすぐりの200点以上がこの度、渋谷に集結!同館の所蔵品の中から人や動物のミイラ、棺、石碑、パピルスなど選び抜かれた作品・遺物を展示します。中でも10数点のミイラの棺が美しく立ち並ぶ、圧巻の立体展示空間は必見です。本展では、ヨーロッパにおける古代エジプトへの関心の高まりがどのようにして現地での調査へつながり続いていったかを明らかにし、発見された遺物から古代エジプト人の生活や社会、死生観といったさまざまな文明の側面を紹介します。さらに、色やかたちに対する人々の美意識や、最新の科学技術を通して、医学的な知識やミイラ作りの過程など、これまで知られていなかった古代エジプトの側面を解き明かします。

この展覧会はCOVID-19に伴う緊急事態宣言を受けていったん展示が中止された後、6月1日から日時予約制で再開されたもの。この日の展示はもちろん全ての時間帯が完売でした。

第1章 エジプトを探検する

ヨーロッパ人によるエジプトの探検とその中でのライデン国立古代博物館(以下「ライデン博物館」)の活動を紹介する章。広く知られているとおり、ヨーロッパの「エジプト学」の端緒は18世紀末のナポレオンによるエジプト遠征に帯同された調査団による『エジプト誌』の出版です。このことを象徴するものとしてフランス軍により発見されたロゼッタ・ストーンが展示されていましたが、これはもちろんレプリカ(本物はロンドンの大英博物館)。ここで見栄えがしたのは黒光りのする花崗閃緑岩で彫られた《ツタンカーメン王の倚像》(新王国時代第18王朝・テーベ)でした。ツタンカーメンと言えば「ファラオの呪い」で有名ですが、音声ガイドによれば発見者のハワード・カーターは発見後も無事で天寿を全うしたそう(といっても64歳)。ツタンカーメンはまたアマルナ改革を主導し、死後に異端とみなされたイクナートンの子でもありますが、本展示ではその点への言及はありません。

ヨーロッパ人によるエジプトの探検とその中でのライデン国立古代博物館(以下「ライデン博物館」)の活動を紹介する章。広く知られているとおり、ヨーロッパの「エジプト学」の端緒は18世紀末のナポレオンによるエジプト遠征に帯同された調査団による『エジプト誌』の出版です。このことを象徴するものとしてフランス軍により発見されたロゼッタ・ストーンが展示されていましたが、これはもちろんレプリカ(本物はロンドンの大英博物館)。ここで見栄えがしたのは黒光りのする花崗閃緑岩で彫られた《ツタンカーメン王の倚像》(新王国時代第18王朝・テーベ)でした。ツタンカーメンと言えば「ファラオの呪い」で有名ですが、音声ガイドによれば発見者のハワード・カーターは発見後も無事で天寿を全うしたそう(といっても64歳)。ツタンカーメンはまたアマルナ改革を主導し、死後に異端とみなされたイクナートンの子でもありますが、本展示ではその点への言及はありません。

ライデン博物館は下エジプトのメンフィスのネクロポリスであったサッカラ遺跡の発掘に注力しており、当地での発掘の様子を示す動画やそこから出土した供養像・石碑・ピラミディオンの数々も展示されていて、そこに彫られたヒエログリフや平板な表現ながら緻密な図像の美しさを堪能しました。

第2章 エジプトを発見する

現在知られている古代エジプトの王朝史は紀元前3世紀のエジプト人神官マネトが著した『エジプト史』がベースになっており、30の王朝を古・中・新王国にまとめる時代区分は学校でも学んだところ。

この章ではまず出土・発見された遺品の数々を各時代にあてはめて紹介することで古代エジプト史を網羅して見せ、ついでさまざまな神像でエジプトの神々と宗教の説明を試みます。歴史を追う前半の展示の中で最も古いものは先王朝時代の彩色土器で、以下各時代の供養碑などが並びますが、とりわけ素晴らしいと思ったのは《クウと家族の供養碑》(中王国時代第12王朝・アビドス)でした。大きさは横50cm縦38cmとそれほど大きなものではありませんが、磨かれた石灰岩の表面に彫り込まれたヒエログリフとシンプルな意匠ながら巧みに浮き彫りにされた家族及び供物の図像は極めて美しく、また図録の写真では光が強すぎてわかりませんが実物にはうっすらと彩色も残っていて美術品としても一級です。

一方、青銅製の神像の数々の中ではきりっとした《猫の像》や可愛らしい《イクニューモン(ちょこんと立って手を前に出したマングース)》(いずれも後期王朝時代)が目を引きましたが、その手前で次章を先取りするように展示された《パディコンスの『死者の書』》(第3中間期第21王朝)が見事。アメン神殿領の家令だった神官パディコンスが左のイシス神とオシリス神、右のラー・ホルアクティ神をそれぞれ讃えている様子が描かれ、ヒエログリフの読み方解説も施されていて興味深いものでした。

第3章 エジプトを解読する

古代エジプトは人間をイブ(心臓・肉体)、バァ(魂・人格)、カァ(精神・生命力)、レン(名前)、シュウト(影)の五要素から成り立つとした上で、一時的な通過点である「死」を経て来世で永遠の生を得ることを望み、そのために肉体を保存しいつでもバァがそこに戻ることを可能とするべくミイラを作っていました。そのため洗練されたミイラ作りの技術を確立させると共に、あの世への案内書である「死者の書」やさまざまな副葬品が用意されるのですが、ライデン博物館は故人に代わって来世で労働に従事する使用人の像であるシャブティ像も豊富に所蔵していて、この日の展示にもそのいくつかが展示されていました。そのうちの1体が音声ガイドで語るところによれば、もともと被葬者1人に対し1体だったシャブティはやがて1日1体=365体となり、さらに怠ける者が出ないようシャブティを監督するシャブティ36体が加えられて最大401体にもなったそう。我々は主人(被葬者)のように怠け者ではないのだが、とそのシャブティはボヤいていました。

そしてこの展示のハイライトは、半円形に立てられて展示されたミイラ覆いや棺の数々です。王朝時代の初期には通常長方形だった木棺は時間が経つにつれて人形またはミイラ形が主流となり、その装飾にも時代に応じた変化があったそう。その細かい変遷は必ずしも判然としませんでしたが、特に《アメンヘテプのミイラ覆い》《アメンヘテプの内棺》(第3中間期第21王朝・テーベ)に描かれた装飾の細密さと彩色の見事さには息を呑みました。アメンヘテプはアメン神とムウト神の神官を務めた人物で、そもそも木材が貴重なエジプトではこうした木棺を作れること自体がエスタブリッシュメントの証です。

そしてこの展示のハイライトは、半円形に立てられて展示されたミイラ覆いや棺の数々です。王朝時代の初期には通常長方形だった木棺は時間が経つにつれて人形またはミイラ形が主流となり、その装飾にも時代に応じた変化があったそう。その細かい変遷は必ずしも判然としませんでしたが、特に《アメンヘテプのミイラ覆い》《アメンヘテプの内棺》(第3中間期第21王朝・テーベ)に描かれた装飾の細密さと彩色の見事さには息を呑みました。アメンヘテプはアメン神とムウト神の神官を務めた人物で、そもそも木材が貴重なエジプトではこうした木棺を作れること自体がエスタブリッシュメントの証です。

こうした展示の仕方も日本では珍しいものですが、棺の前に立って展示ケースの中を覗き込んでいると、3000年の時を超えて被葬者の魂が語り掛けてくるように思えます。

第4章 エジプトをスキャンする

最後の章は、ライデン博物館の近年の取組みとして行われているミイラのCTスキャンの成果が紹介されていました。過去にはX線により調査されていたミイラでも、最新のCTスキャン技術を用いることで新たな知見が次々に得られているそう。例えば故人の病歴(頭蓋骨に病変、歯が欠損したり摩耗、関節変形……など)がわかったり、ミイラの胎内に納められた人工物(土像らしい)が見つかったりしていますが、CTスキャンの結果を元に生前の姿を復元する試みもなされていて、会場には紀元109年に16歳で亡くなったローマ人エリート層の娘の顔の復元模型も展示されていました。

こうした非破壊調査の技術は近年より大規模な考古学的探査に利用されつつあり、日本でも卑弥呼の墓と言われる箸墓古墳を宇宙線(ミューオン)で透視する取組みが始まっていますが、私が最も期待しているのは秦始皇帝陵です。以前始皇帝陵に行ったときに現地のガイドさんから、秦始皇帝陵は現在の科学水準では出土物をそのままに保存する見込みがたたないため、あえて発掘を後世に委ねているという話を聞きました。兵馬俑の彩色が出土と共に損なわれてしまった痛い教訓も生かされているようですが、発掘の前にまずは非破壊調査で陵墓の概要を知ることができる日が来てくれないものかと願っているところです……というのは余談でした。

このように見応えのある展示の数々をひととおり見終えて会場の外に出たのは、入場してからちょうど2時間後でした。個々の展示品の中に目を引くものがいくつもありましたが、それよりも全体としての歴史の深みに圧倒される思いでした。紀元前数千年といったタイムスケールは日本(の文化)史では決して見ることができないもの。確かにこれは一見の価値あり、そして足を運んだ甲斐ありでした。

|

|

|

|

グッズ売り場ではピラミッド型のケースやちょっと不気味なイラスト付きの円筒ケース(被葬者の内臓を納めたカノポス壺か?)入りのクランチチョコが売られていましたがこれらはスルーし、ロビーラウンジで本展コラボレーションメニュー「仔羊肉のミートソースとフムスのピッツァ」をいただいてから、のんびり徒歩で帰宅しました。エジプト人の歩き方で。

グッズ売り場ではピラミッド型のケースやちょっと不気味なイラスト付きの円筒ケース(被葬者の内臓を納めたカノポス壺か?)入りのクランチチョコが売られていましたがこれらはスルーし、ロビーラウンジで本展コラボレーションメニュー「仔羊肉のミートソースとフムスのピッツァ」をいただいてから、のんびり徒歩で帰宅しました。エジプト人の歩き方で。