King Crimson

King Crimsonのライブ。2018年のコンサートのレポートの最後に

King Crimsonのライブ。2018年のコンサートのレポートの最後にまた次もあるのではないか

と書いたのですが、本当に実現してしまいました。相変わらずのトリプルドラム編成ですが、そのときに専任キーボードプレイヤーとして参加していたBill Rieflinは昨年3月に齢59歳にして病に斃れたため(合掌)、今回は1名減って7人編成です。

プロモーターはクリエイティブマンで今年の7月初旬に来日のアナウンスがなされていたのですが、COVID-19に伴う入国制限が続く中での海外からのバンド招聘は相当に冒険だったことでしょう。幸い10月以降は日本でのコロナ感染状況は劇的に改善し、11月8日からは入国制限が緩和されていたのですが、Tony Levinのブログを見ると、彼らは11月18日の午後にそれぞれの居住地から日本にやってきて空港での3時間に及ぶ入国手続をこなした後に一人一人別の車に乗って都内のホテルに運ばれ、そこで部屋から一歩も出られない検疫の日々を6日間こなした後にやっとリハーサル、そして本番。ホテルに缶詰めの間Tonyは何をしていたかと言えば、部屋でベースの練習をし、『砂の惑星』を読み返し、俳句(英語)を作って、そしてブログを書いていたそう。こうした苦労の先にこの日の演奏があるのかと思うと感慨もひとしおですし、11月30日から再び新規入国全面禁止となったことを考えるとこのツアーが実現したことが奇跡のようでもあります。

ところで今回のジャパンツアーは2021年7月下旬から9月中旬までの米国ツアーに続くもので、東京・名古屋・大阪・再び東京の合計8ステージ、題して「Music Is Our Friend Japan 2021」。「Starless and Bible Black」などと言っていたバンドが使うタイトルとはとても思えませんが、Robert Frippの晩年の率直な心境なのか、イギリス人らしい皮肉なジョークなのかは定かではありません。それはともかく、King Crimsonの1981年12月の初来日(メンバーはRobert FrippとTony LevinにAdrian BelewとBill Brufordが加わった4人編成)からちょうど40年目に行われるこのツアーは彼らの最後の来日になる予定であることが、あからじめバンドメンバーから公言されています。

2021/11/28

まずはツアー2日目、東京国際フォーラム。例によって公演終了後にTony Levinがカメラを出したら携帯電話・スマホでの撮影は可、といった注意がなされた後にRobert Frippのこれ以上ないほど陽気なアナウンスがあってから、Pat Mastelottoを先頭にダークカラーを基調としたスーツやシャツ姿のメンバーがステージ上に揃いました。開演前の1時間ずっと流れていた深みのある金属製打楽器のBGM(1時間聴き続けるとけっこう辛い……)と客席の拍手とを聴きながら起立した状態で客席を見渡していた彼らは、やがてそれぞれのポジションに落ち着いてスタンバイ。がやがやとしたSEに続いてカウントダウンが始まりました。

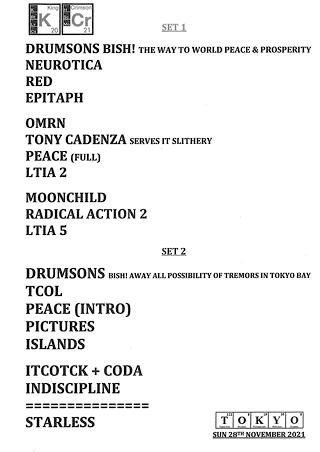

Devil Dogs of Tessellation Row〔ステージ上のセットリスト表では「Drumsons Bish!」〕

ドラマー3人によるインストナンバー。タムの応酬から入り、タム、スネア、シンバルと順次打楽器を変えながら3人の受け渡しが延々と続きます。やがて走り回るアップライトベースとサックスが入ってジャジーかつスピーディーな曲調になったと思ったら……。

Neurotica

ギターが激しく入ってきて『Beat』からの「Neurotica」(ラップなし)。1980年代Crimsonを特徴づける複合アルペジオを経てJakko Jakszykのボーカルが入ってきました。最後はもちろんフェードアウトではなく、すぱっと終了。

Red

Tony Levinのベースは赤黒いStngray5弦、Jeremy Staceyはキーボード。Mel Collinsが随所にサックスやフルートのオブリガートを入れてきますが、Robert Frippの機材に何かトラブルがあったらしく、スタッフがRobert Frippの指示を受けて演奏中にラックをごそごそ。それにしてもTony Levinのベースのうねりが凄い!そしてコーダ近くで入ってきた(原曲にはない)メロトロンが実にマッチしていたのが驚き。

Epitaph

この曲こそメロトロン全開。ストリングス音が最高潮に達する場面ではRobert Frippもキーボードに向かっていました。Michael Gilesの特徴的なドラムパターンはPat MastelottoとGavin Harrisonがコンビネーションで再現、そしてMel Collinsのチンドン屋風クラリネットがまたしても出現。Jakko Jakszykは熱唱でしたが「Confusion」をもっと強く歌って欲しかったな。

One More Red Nightmare

分厚いディストーションで始まるこの曲は盛り上がりました。イントロや間奏でのBill Brufordのあの特徴的なドラミング部分を3人のドラマーが次々に回し、サビの「One More Red Nightmare」はTony Levinがコーラスを加えていました。

Tony's Cadenza

Tony Levinによるエレクトリック・アップライトベースのごく短いソロ。その味わい深い音色にいかりや長介さんのCMでの演奏をつい思い出してしまいました。

Peace - An End

Jeremy StaceyのピアノにJakko Jakszykが弾き語りでギターのアルペジオを加え、セカンドバースからはメロトロンの管楽器音(?)を伴って、『In the Wake of Poseidon』のプロムナード的な抒情歌。あまり語られることは多くありませんが、私はこのアルバムや、そこで聞かれるRobert Frippのアコースティックギター演奏(「Peace - A Theme」「Cadence and Cascade」)がけっこう好きです。

Larks' Tongues in Aspic, Part 2

いきなりキュルキュルとヴァイオリンの悲鳴がSEとして入ってきてこの曲。前日(初日)は「Part 1」の方が演奏されていましたから、うれしい驚きです。Robert Frippのギターリフに続いてドラムとベースが破壊的なリズムパターンを聴かせる場面の迫力は強烈!そしてヴァイオリンソロの代わりのサックスソロも文句なしです。

ところで、曲中でもところどころにこのキュルキュル音が差し挟まれていましたが、その部分はPat Mastelottoがパッドを叩いてサンプリング音を出していたようです。また曲の最後ではTony Levinが右手でシンセサイザー、左手でベースを使って低音を出していましたが、プログラムに掲載されていた写真(上)を見ると確かにメインキーボードプレイヤーのJeremy Staceyだけでなく後列の4人も皆が手元にキーボードを置いていました。

Moonchild

再び『宮殿』からの叙情的な曲。Jeremy Staceyのメロトロン、Mel Collinsのフルート、Jakko Jakszykのアルペジオの上に乗るRobert Frippのサステインの効いたギターのフレーズが泣かせ、Jakko Jakszykの歌い上げるボーカルも絶好調。それにしても「Epitaph」とこの曲とを聞くと、Michael Gilesのドラミングがいかに歌心を持ったものであったかということがよくわかります。

Radical Action II

「Moonchild」の音が消え切る前にシビアなリズムが打ち出され始めて、一転してメタリックなインスト曲。フルートのオブリガートが不安を掻き立て、そのまま切れ目なく「Level Five」へ繋がるのは2018年の演奏と同じ。

Level Five

気が付けばTony Levinはベースからチャップマン・スティックに持ち替えており、ギター2本とスティックが複雑なコンビネーションを作ったかと思うと、トリプルドラムが強烈にインダストリアルなリズムパターンを間奏的に繰り出してはギターとスティックの高速ユニゾンを引き出すといった今まで見たことがないアレンジが施され、最後にはMel Collinsもエモーショナルなソロを重ねて、統制された音の洪水を吐き出して聴衆を圧倒しました。ちなみに上述のTony Levinのブログで見られるメンバー向けのセットリストによれば、この曲は「LTIA5」、すなわち「Larks' Tongues in Aspic, Part 5」ということになっています。

ここで15分間の休憩。メンバーはいったんバックステージに下がりましたが、こちらは前半の演奏の熱気に当てられて席を立つ気になれず、そのまま休息をとって後半に備えました。

Drumzilla〔ステージ上のセットリスト表では「Drumsons」〕

再びドラム3人の演奏。Gavin Harrisonを皮切りにJeremy Stacey、Pat Mastelottoとタムが受け渡され、最後はタムのパターンのユニゾンになったら次に同じ順番でハイハットのパターンを残りの2人がタムで支え、またまたユニゾン。スネアやライドシンバルでも同様に1人がフリーに叩き残りの2人がタムのパターンを作るということを順繰りに回していくという、よくよく練られ計算し尽くされた迫力のドラムトリオでした。

The ConstruKction of Light

Robert Frippのギターが奏でるピアノ的な効果音からTony Levinのスティックがぐいぐいとうねり、そこに2人のギタリストと3人のドラマーが音のタペストリーを重ねて、Mel Collinsがフルートやサックスで味をつけるという構成。ボーカルパートはなく、後半ではJeremy Staceyがキーボードにスイッチ。

Peace - An End

また「Peace」?……と思いましたが、Jeremy Staceyのピアノをバックにセカンドバースから歌われて短く終わりましたから、次の「Pictures of a City」のためのイントロとして置かれたもののようです。

Pictures of a City

『In the Wake of Poseidon』からダークなリフを持つ曲。ここではJakko Jakszykのギターにトラブルがあったようで、ボーカルの合間にギターを交換していました。同じ会場での2日目といってもいろいろあるものです。ともあれ、Tony Levinのベースがここでも原曲を離れて大活躍し、中間部ではテンポを落としスペイシーな雰囲気になってサックスとピアノの即興演奏の競演が聴かれましたが、そこにRobert Frippが1970年代風の刺激的なかき鳴らしギターを重ねてきて最後のボーカルパートへ。

Islands

Jakko JakszykがKing Crimsonの作品群の中で最も好きだという『Islands』のタイトルチューン。ピアノとフルートの上にJakko Jakszykの思い入れたっぷりのボーカルが重なり、やがてMel Collinsのサックスと共にRobert Frippが優しいトーンのギターとメロトロンを重ねてきます。さらに途中からドラムとベースが静かに加わって穏やかなサックスソロ。この上なく情趣に満ちた演奏が繰り広げられ、聴衆はじっと聴き入るばかり。あらゆる面でこの日のハイライト的な曲だったように思います。

The Court of the Crimson King

メロトロンの音の壁が特徴的なこの曲ではJeremy Staceyに加えてRobert Frippも、途中あるポイントで一瞬だけコンプレッサーの効いたあの特徴的なトーンを効果音的に重ねたほかは、ずっとキーボードに専念。その分厚いサウンドで中間部の美しいストリングスメロディーが演奏されると、半世紀近く前に初めてこの曲を聴いたときの感動が蘇って目頭が熱くなりました。華麗なフルートソロの背後のTony Levinのベースも曲を盛り上げましたが、最後に付加されたコーダのパートでRobert Frippは音色をオルガンに切り替えると音階無視の派手なグリッサンドをノイジーに繰り出し、ついにはキーボード肘弾き!

Indiscipline

本編最後は、80年代Crimsonの代表曲のひとつであるこのメカニカルでエモーショナルな曲。Tony LevinのスティックとRobert Frippのギターが生み出す硬質のリズムの前でPat Mastelottoを起点に3人のドラマーが順繰りに腕を競い、やがてカオスへ。後半にはAdrian Belewのラップに対してJakko Jakszykは明確なメロディーを歌い、そこにTony Levinがコーラスを重ねてきます。最後の絶叫はやはり「イイネ!」。

Starless

アンコールは前日(初日)は「21st Century Schizoid Man」だったそうですが、この日は『Red』から70年代Crimsonの最後の曲。冒頭のメロトロンの音が響くと歓声が上がり、ここまで一貫して青暗い背景に控え目なオレンジの光がメンバーを照らしているだけだった照明がこの曲の途中から徐々に変わって最後は一面の赤になりました。ただし2018年のライブと同様に、この日の演奏でも後半のインテンポになった後の演奏に疾走感がなく、ここはとても残念。

ともあれ、これでこの日の演奏は終了です。拍手と喝采を浴びる中、Tony Levinがカメラを構えてアピールしてくれたので聴衆も一斉にスマートフォンを取り出しましたが、やがてメンバーがステージを去り始めると再び拍手が会場内を埋め尽くし、最後まで残って聴衆を見渡した後に深々とお辞儀をして去っていくRobert Frippを見送りました。

それにしても元気なお年寄りばかりで、演奏は現役バリバリ。トリプルドラムを前に置いてRobert Fripp(75歳)もTony Levin(同)もぐいぐい音を前に出してきていました。途中でも書いたようにTony Levinのベースやスティックのうねりは特筆もので、さらにコーラスをとったりシンセベースと通常のベースを同時に弾いたり(「Larks' Tongues in Aspic, Part 2」に加えて「Starless」のコーダでも)と大活躍でしたし、Robert Frippのギターもこれだけいろいろな時代の曲が演奏されると千変万化という感じでしたが、ほぼキーボード演奏に徹した「The Court of the Crimson King」でRobert Frippが派手な肘弾きを見せたのには驚きを通り越して大笑い。

事前に確認しておいたsetlist.fmでの昨日のセットリストとは少し曲が差し変わっており、「Larks' Tongues in Aspic」は「Part 1」ではなく「Part 2」の方だったほか、『宮殿』からは「Moonchild」が加わり「21st Century Schizoid Man」が落ちました。「Peace」が2パターン歌われたほか「Islands」の絶唱が素晴らしかったところを見ると、ボーカリストJakko Jakszykはやはり(アメリカ人であるAdrian Belewではなく)イギリス人であるPete Sinfieldの歌詞が好きなようです。

本当は千秋楽の12月8日にも参戦したかったのですが、その日は出張で東京にいないため、その前日の12月7日のオーチャードホールが最後のCrimson体験です。そのときは「Starless」は落としていいから「21st Century…」を入れてほしいし、できれば「Exiles」か「Easy Money」、ついでに欲を言えば「In the Wake of Poseidon」あたりを加えてほしい……などと妄想を膨らませました。

2021/12/07

続いてBunkamuraオーチャードホール。King Crimsonジャパンツアーの最終日は明日ですが、自分にとってはこれがラストライブということになります。

グッズ売り場には長蛇の列ができていましたが、2回分のチケット代で購買力を底を突いていたのでそそくさと座席へ。ありがたいことに開演前のBGMはサウンドスケープ風の穏やかで耳に優しい音になっていました。

開演は定刻を10分ほど過ぎた18時40分頃から。メンバーがステージに登場すると、オーチャードホールの親密な空間は聴衆からの心のこもった拍手で満たされました。以下では11月28日に演奏された曲は適宜はしょり、この日(自分にとっては)新たに演奏された曲を中心にレポートします。

Larks' Tongues in Aspic, Part 1

ドラムトリオからシームレスにPat MastelottoとGavin Harrisonがエレクトロニックドラムでガムラン風に音を重ね、そこへJeremy Staceyがハイハットの下に置かれた楽器から鉄琴風の音を重ねて、1970年代後期King Crimsonの誕生を告げるこの曲。低音部でTony Levinはベースではなくスティックを使い、Mel Collinsもサックスで音を重ねていましたが、この時期のKing Crimsonを表現する「静と動」をまさに体現した演奏に感激。各種効果音を繰り出したPat Mastelottoは、立ち位置的はJamie Muirをなぞっていたようです。後半「静」のパートになってからのヴァイオリンはJeremy Staceyがシンセサイザーで再現し、コーダに当たる「動」のパートではTony Levinはアップライトベースをボウで激しく叩きヴァイオリンの旋律はJakko Jakszykのギターがシミュレート。この前に演奏された「Drumsons」から感じましたが、今日の公演ではトリプルドラムの迫力が素晴らしく、その音圧は東京国際フォーラムでのそれを遥かに凌駕していました。

The Court of the Crimson King

Jeremy Staceyに加えてRobert Frippもほぼキーボードに専念していたことは変わりませんでしたが、コーダの部分でメロトロンのフルート音はJakko Jakszykがキーボードで弾いていることを発見。Jeremy Staceyに負けじと繰り出されるRobert Frippのキーボード前腕弾きはこの日も見られました。

The ConstruKction of Light

前回は十分に理解できていませんでしたが、このアレンジは弦楽器トリオの延々と続くミニマルなリフの上にトリプルドラムのパートが拮抗する構造で、そこにMel Collinsがサックスでオブリガート的に絡むもの。原曲のテイストを完全に活かしてつつ演奏面でのコンセプトが拡張されている稀有なアレンジだと思いました。

Peace - A Beginning

「展覧会の絵」におけるプロムナード的な位置付けで、Jeremy Staceyのピアノをバックに短くさらりと歌われた曲(原曲ではGreg Lakeのボーカルのみ)。

Discipline

この無機質な(はずの)曲がこれほどのロックナンバーになるとは!と驚かされた曲。弦楽器3人が織りなすポリリズミックなリフを支えるパーカッションはハイハットをGavin Harrison、メロタム(オクタバン)をJeremy Stacey、循環するタムをPat Mastelottoと分担してリズムを構築し、そこにMel Collinsのテナーサックスが「ぶお〜」と低音で絡む構成。

21st Century Schizoid Man

この日ぜひとも聴きたかった曲。Jakko Jakszykのボーカルには深めのエコーがかけられ、高速パートに入ってからのスネア3連打はトリプルドラムの3人が右から左へと順繰りに叩く仕掛け。その後のサックスソロはJeremy StaceyがTony Levinのランニングベースと共にビートを作り、途中からGavin Harrisonのドラムソロ。タムやスネアを用いたオーソドックスな連打系から両サイドのエレクトロニックパーカッションを用いたエスニックなフレーズまで含む多彩なフレージングの後に、右足を上げてタムやスネアを押さえ音程を変えるといった技も繰り出してツインペダル連打で締め括られたそのソロの最後には、Pat MastelottoとJeremy Staceyが立ち上がって拍手を促し聴衆も盛大な拍手でこれに応えました。そしてキメのフレーズはもちろんピタッと全楽器ユニゾンが決まり、最後のボーカルパートで「21st Century」と歌われたところでドラマー3人がスティックを投げ上げましたが、Jeremy Staceyは背後にいるTony Levinに向けてスティックを投げたようで、空中でキャッチはできなかったもののこれを拾い上げたTony Levinはしばらくファンクフィンガーのようにこのスティックでベースを叩いていました。

Drumzilla

なるほど、3人のスネアはチューニングが変えてあるのか。そのため、複数人が同時にスネアを叩くとハーモニーのようなものが生まれていました。

Larks' Tongues in Aspic, Part 2

Pat Mastelottoのパッドによるキュルキュル音から入り、これも中間のドラムとベースの破壊的なリズムが圧倒的な迫力。メインのビートはJeremy Stacey。この曲のメインリフとなるRobert Frippのカッティングに曲の中間でMel Collinsがキーボードを重ねていることに気付きました。

このように、11月28日にはセットリストに入っていなかった「Larks' Tongues in Aspic, Part 1」や「21st Century Schizoid Man」が聴けて大満足。そればかりか、1980年代の無機質な実験曲だと思っていた「Discipline」にもエモーショナルな輝きが与えられていて、長い歴史の中で生み出された数々の楽曲を単なる再現には終わらせず新しい命を吹き込んで再生させる彼らの姿勢がこのツアーでも健在であったことを再認識しました。こうしてみると、トリプルドラムという奇想天外な編成はそのための装置だったということができるのかもしれません。

なお、この日のファーストセットはとても長く、それに引き換えセカンドセットはずいぶん短く感じたのですが、Tony Levinのブログに掲載されていたセットリストによれば、いったんセカンドセットの2曲目に「Islands」が挿入されていたものの、おそらくは演奏時間全体の長さを勘案してこれが削除されたらしいことがわかります。

ともあれ、最後にTony Levinがカメラを構えたのを合図に場内は撮影大会となり、いったん拍手や歓声は静まりかけましたが、メンバーが順次ステージを去り始めると再び歓呼の声が湧き上がり、最後まで残っていたRobert Frippが客席にお辞儀をしたときには、その歓声は最高潮に達しました。

さようならKing Crimson、そしてMr. Robert Fripp。最後まで進化することをやめなかったモンスターバンドの最終楽章に立ち会うことができて幸運でした。

Tony Levinのブログにこのツアーの様子がロードダイアリーとして紹介されていたことは冒頭に記したとおりで、その記事の多くは彼らしい知性とユーモアをたたえたものですが、東京→名古屋→大阪と旅を重ねて東京に戻り、最後のオーチャードホールでのショウを残すばかりとなった12月6日付の記事は、それまでとは趣を異にするしっとりした内容でした。

「In The Company of Ghosts」=幽霊たちと共に、と題されたこの日の記事でTonyは、前回のジャパンツアーの後に亡くなったBill Rieflinに思いを馳せ、そしてTonyがKing Crimsonの再結成に立ち会ったときの同僚であったBill BrufordやAdrian Belewを思い出し、さらに自身が演奏する楽曲のベースラインの中に歴代のベーシストたち(記事に明記されてはいないものの、そこにはGreg Lake、Peter Giles、Boz Burrell、John Wetton、そしてTrey Gunnが含まれる)が生きていることを感じて、そして次のようにこの日のブログを締め括っています。

And the ethereal figures who have re-visited me these last weeks - I feel exceedingly grateful to them all, and I ask them for one last favor; to remain with me, to help me finish this last show. I will go onstage in the company of ghosts.

この記事には涙が出そうになるほどの感銘を受けました。ステージ上には、私たちの目には見えていなくても、今は亡きGreg LakeやJohn Wettonが確かにそこにいたのです。

ミュージシャン

| Robert Fripp | : | guitar, keyboards |

| Jakko Jakszyk | : | guitar, vocals, keyboards |

| Mel Collins | : | saxophone, flute, keyboards |

| Tony Levin | : | bass, chapman stick, backing vocals |

| Pat Mastelotto | : | acoustic and electronic percussion |

| Gavin Harrison | : | acoustic and electronic percussion |

| Jeremy Stacey | : | acoustic and electronic percussion, keyboards |

セットリスト

2021/11/28

Devil Dogs of Tessellation Row

Devil Dogs of Tessellation Row- Neurotica

- Red

- Epitaph

- One More Red Nightmare

- Tony's Cadenza

- Peace - An End

- Larks' Tongues in Aspic, Part 2

- Moonchild

- Radical Action II

- Level Five

--- - Drumzilla

- The ConstruKction of Light

- Peace - An End

- Pictures of a City

- Islands

- The Court of the Crimson King

- Indiscipline

--- - Starless

2021/12/07

Devil Dogs of Tessellation Row

Devil Dogs of Tessellation Row- Larks' Tongues in Aspic, Part 1

- Neurotica

- The Court of the Crimson King

- The ConstruKction of Light

- Indiscipline

- Peace - A Beginning

- One More Red Nightmare

- Discipline

- Red

- Epitaph

- Tony's Cadenza

- 21st Century Schizoid Man

--- - Drumzilla

- Radical Action II

- Level Five

- Peace - An End

- Larks' Tongues in Aspic, Part 2

--- - Starless