フェルメールと17世紀オランダ絵画展

2022/02/13

そぼ降る雨の中、東京都美術館(上野)で「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」。本展は当初2022年1月22日~4月3日を会期としていましたが

そぼ降る雨の中、東京都美術館(上野)で「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」。本展は当初2022年1月22日~4月3日を会期としていましたが新型コロナウイルス感染拡大の影響により、展覧会の準備を当初の予定どおり行うことが困難になった

ために開幕が延期され、ようやく2月10日に開催に漕ぎ着けたものです。

図録の解説によれば、ザクセン選帝候アウグスト1世(在位1553-86)の時代に開始され同フリードリヒ・アウグスト1世(アウグスト強王・在位1698-1733)と同2世(在位1733-63)の頃に集中的に実施された美術品収集の成果は、1747年に専用の建物をもつ王立絵画館として一般に公開されるようになります。これが現在の古典絵画館(アルテ・マイスター美術館)の始まりであり、この公開開始が近代美術館の嚆矢とされるルーヴル美術館の開館(1793年)よりずっと早いことは注目に値します。今回の展覧会は、その所蔵品の中でもとりわけ近年注目を浴びたヨハネス・フェルメール(1632-1675)の《窓辺で手紙を読む女》をじかに見ることができる貴重な機会です。

まず、例によって展覧会の公式サイトの惹句の引用を。

17世紀オランダを代表する画家ヨハネス・フェルメールの《窓辺で手紙を読む女》は、窓から差し込む光の表現、室内で手紙を読む女性像など、フェルメールが自身のスタイルを確立したといわれる初期の傑作です。1979年のX線調査で壁面にキューピッドが描かれた画中画が塗り潰されていることが判明、長年、その絵はフェルメール自身が消したと考えられてきました。しかし、その画中画はフェルメールの死後、何者かにより消されていたという最新の調査結果が、2019年に発表されました。

本展では、大規模な修復プロジェクトによってキューピッドの画中画が現れ、フェルメールが描いた当初の姿となった《窓辺で手紙を読む女》を、所蔵館であるドレスデン国立古典絵画館でのお披露目に次いで公開します。所蔵館以外での公開は、世界初となります。加えて、同館が所蔵するレンブラント、メツー、ファン・ライスダールなどオランダ絵画の黄金期を彩る珠玉の名品約70点も展示します。

このようにフェルメールの《窓辺で手紙を読む女》を、それもオリジナルの姿で見ることができるというのがこの展覧会の眼目となります。なお、3年前の「フェルメール展」のときにこれまでに見たフェルメール作品の数を整理してみたことがありますが、その時点で現存全35作品中18作品。今回の《窓辺で手紙を読む女》は19作目です。

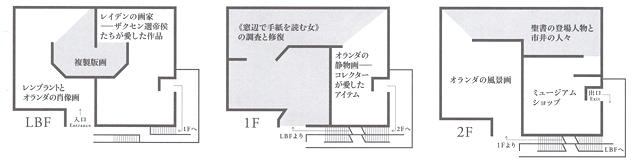

展示の構成は、図録の章立てに従えば次のとおりです。

- レイデンの画家―ザクセン選帝侯たちが愛した作品

- レンブラントとオランダの肖像画

- オランダの風景画

- 聖書の登場人物と市井の人々

- オランダの静物画―コレクターが愛したアイテム

- 複製版画

- 《窓辺で手紙を読む女》の調査と修復

しかし、東京都美術館での配置はこの章立てを再構成してありましたので、ここでは実際の展示順に鑑賞時の印象などを記していくことにします。

レンブラントとオランダの肖像画

オランダ絵画の中で肖像画というジャンルの重要性は、これまでに見てきたいくつもの展覧会で学んできたところ。レンブラント・ファン・レインが自身の婚約者の姿を陰翳豊かに描いた《若きサスキアの肖像》(1633年)がこの章を代表する作品として位置付けられていますが、率直な感想を述べると絵の中のサスキアはどこか老けて見えていて、とても20歳とは思えませんでした。しかし、光をモデルの顔の部分にだけ当て、しかもその上半分を帽子のつばが作る影で陰らせ、そこにサスキアの無防備とも思える笑顔を浮かび上がらせた構想はこの時代の肖像画の伝統かに当てはまりません。

オランダ絵画の中で肖像画というジャンルの重要性は、これまでに見てきたいくつもの展覧会で学んできたところ。レンブラント・ファン・レインが自身の婚約者の姿を陰翳豊かに描いた《若きサスキアの肖像》(1633年)がこの章を代表する作品として位置付けられていますが、率直な感想を述べると絵の中のサスキアはどこか老けて見えていて、とても20歳とは思えませんでした。しかし、光をモデルの顔の部分にだけ当て、しかもその上半分を帽子のつばが作る影で陰らせ、そこにサスキアの無防備とも思える笑顔を浮かび上がらせた構想はこの時代の肖像画の伝統かに当てはまりません。

また、インパクトという点ではバルトロメウス・ファン・デル・ヘルストの《緑のカーテンから顔を出す女》(1632年)が上を行っていたかもしれません。ボリューミーな身体つきの年配の女性が緑のカーテンを押し上げてこちらを見やったその一瞬を捉えたこの作品は、最初はモデルとなった女性がお世辞にも美人とは言えそうにないことに気圧されますが、しばらく見ているとその表情の親しみやすさの中に画家自身の彼女に対する深い愛情が感じられてきてほのぼのしてきます。

そしてこれらの絵画は、発注者の社会的地位を誇示するために制作される肖像画というジャンルからはみ出て、無名のモデルを用いその特徴的な表情や性格を描き分けるための習作として制作される「トローニー」に属するもの。こうしたジャンルの存在を紹介してフェルメールへのイントロダクションとすることが、この章の役割なのだろうと思います。ちなみに、フェルメール作品の中でとりわけ人気の高い《真珠の耳飾りの少女》(1665年頃)も言うまでもなくこの領域に属する作品です。

複製版画

この章は本来の配列に即して次の章「レイデンの画家―ザクセン選帝侯たちが愛した作品」より後に来るともっとよかったかもしれません。ともあれ、このコーナーには1848年頃に英国美術会館という名の出版社から出版された『ドレスデン絵画館の最も優れた絵画に基づいたスティール・エングレーヴィング集』に納められたアルバート・ヘンリー・ペインの手になる版画(スティール・エングレーヴィング)11点が展示されており、それぞれに見事なものですが、申し訳ないながらここは足早にスルー。

レイデンの画家―ザクセン選帝侯たちが愛した作品

オランダのレーデン(ライデン)は17世紀後半の「オランダ黄金時代」にアムステルダムと共に繁栄した都市であり、その主役となった富裕な市民層の需要に応じて制作された数多の風俗画は、ドレスデン国立古典絵画館のコレクションの重要なパートを占めています。

オランダのレーデン(ライデン)は17世紀後半の「オランダ黄金時代」にアムステルダムと共に繁栄した都市であり、その主役となった富裕な市民層の需要に応じて制作された数多の風俗画は、ドレスデン国立古典絵画館のコレクションの重要なパートを占めています。

ここには小ぶりながら美しいハブリエル・メツー《レースを編む女》(1661-64年頃)ほかのさまざまな風俗画が展示されていましたが、ひととおり眺めていくとクライマックスのフェルメールへと網を絞り込んでゆくような主催者側の意図が感じられます。例えば、鑑賞者と画面の中の空間とを仕切るカーテンの騙し絵(トロンプ・ルイユ)、左側にある窓からの光とその光が作る影、何気ない描写に盛り込まれた隠喩の数々、小道具としてのヴァージナル、鑑賞者の視線をまったく意識せず何かに没入する若い女性など。

ただ、そうした「意図」を抜きにしてすてきな作品だと思ったのはメツー《火のそばでタバコを吸う男》(1656-58年頃)でした。夜の酒場の暖炉の前の限られたスペースを描いた画面は非常に暗く、そこに控えめな光を与えるのは画面右下の炎と左側のテーブルの上の小さなロウソクの光。暖炉の前で火箸を持って長いパイプの先に火をつけようとしている若い男の背後からビールの入った瓶を持って近づいた若い女性の明るい表情には男性に対する親密な感情が見えてほのぼのとしてきます。

《窓辺で手紙を読む女》の調査と修復

この展覧会の中核となるフェルメール《窓辺で手紙を読む女》(1659年頃)の展示コーナー。この作品はフェルメールの画業の中では比較的初期の作品で、2018年に見た《牛乳を注ぐ女》(1658-60年頃)と同時期、《真珠の耳飾りの少女》(1665年頃)をはさみ、後の傑作《地理学者》(1669年)や《手紙を書く婦人と召使い》(1670-71年頃)とは10年ほどの間隔があります。この作品の背景を埋め尽くしている単調な壁の中にキューピッドの画中画が埋め込まれていることは1979年のX線調査によって判明していたのですが、それはフェルメール自身が塗りつぶしたものなのだろうと長く考えられていました。ところが2017年に修復のために有機溶剤を用いて1838年の修復作業で塗られたと思われるニスを除去し始めたところ、オリジナルの絵具層と塗りつぶしに用いられている絵具層とが溶剤に対して異なる反応を示すことが判明し、その後の調査で画中画の上には汚れの層やひび割れも存在したことから、画中画が塗りつぶされたのはフェルメールの死後であることが明らかになったのです。同様の塗りつぶしは画中画の部分だけでなく絵の四辺にも施されており、4年間にわたる修復作業を通じて古いニスと上塗りが除去されオリジナルの姿を取り戻した《窓辺で手紙を読む女》が公開されたのは2021年。そしてこの修復後の絵がドレスデンの外に出るのはこれが初めてのことだそうです。

修復の効果は一目瞭然。想像以上に大きな画面(83×64.5cm)の中の光景は鮮やかな色彩に彩られ、左の窓からの自然光が複雑に反射する室内に浮かび上がる女性の肌や衣服、女性が映り込んでいる窓のガラス(角度がおかしいのは女性の向きがこちらに少し背を向けた状態で描き始められたから)、手前のテーブルの上の果物や器、厚手のラグが、それぞれの質感を持ってそこに存在します。幸いこの日は鑑賞者の数がさほど多くなく、存分に時間をとってこの絵を鑑賞することができたのですが、いくら見ても見飽きるということがなく、これではきりがないと自分に言い聞かせて絵の前を離れることにしました。

さて、画中画に描かれたキューピッドは左半身をカーテンに隠していますが、これは右の《ヴァージナルの前に立つ女》(1673-75年頃)の画中画に描かれたキューピッドとよく似ていて、右手に弓を持ち足では地面に置かれた仮面を踏みつけています。キューピッドがいなければ鑑賞者は画面の中の女性が読む手紙の内容やこれを読む彼女の心の動きをさまざまに憶測するしかなく、実際にさまざまな解釈が発表されてきたのですが、こうして明らかになった画中画が表す寓意「誠実な愛は嘘や偽善に打ち勝つ」を手紙を読む女性の姿と結びつけることができれば、この作品の意図するところはより明らかになります。

さて、画中画に描かれたキューピッドは左半身をカーテンに隠していますが、これは右の《ヴァージナルの前に立つ女》(1673-75年頃)の画中画に描かれたキューピッドとよく似ていて、右手に弓を持ち足では地面に置かれた仮面を踏みつけています。キューピッドがいなければ鑑賞者は画面の中の女性が読む手紙の内容やこれを読む彼女の心の動きをさまざまに憶測するしかなく、実際にさまざまな解釈が発表されてきたのですが、こうして明らかになった画中画が表す寓意「誠実な愛は嘘や偽善に打ち勝つ」を手紙を読む女性の姿と結びつけることができれば、この作品の意図するところはより明らかになります。

一方、絵の前景として右側に垂れている緑のカーテンは、光源が室内の窓ではなく手前左側にあるように見えます。つまり緑のカーテンは鑑賞者側に属するものとして描かれているのですが、こうしたカーテンはフェルメールの他の作品(例えば下の《絵画芸術》(1666年頃)や《手紙を書く婦人と召使い》(1670-71年頃))でも見られるほか、先に見た「レイデンの画家―ザクセン選帝侯たちが愛した作品」の章のいくつかの作品にも見られたところです。

もともと壁に掛けた絵をカーテンで覆い鑑賞するときだけこれを開くという習慣は17世紀に普通に見られた光景で、以前見たメツー《手紙を読む女》にはまさにこうした情景がわかりやすく描かれています。しかし、このカーテンは単に絵を覆うカーテンを模したものというだけではなく、鑑賞者がいる空間と女性がいる部屋とを仕切る壁に開けられた穴を通して女性を見通している状態を作っていると考えることもできます。図録に寄稿した解説者の一人は、修復によってあらわになった四辺の部分に濃淡のむらがあることから、もとは木製の額縁がこの四辺を覆っており、カーテンリングの上部などがそこに直接描かれていた可能性に言及しています。

もともと壁に掛けた絵をカーテンで覆い鑑賞するときだけこれを開くという習慣は17世紀に普通に見られた光景で、以前見たメツー《手紙を読む女》にはまさにこうした情景がわかりやすく描かれています。しかし、このカーテンは単に絵を覆うカーテンを模したものというだけではなく、鑑賞者がいる空間と女性がいる部屋とを仕切る壁に開けられた穴を通して女性を見通している状態を作っていると考えることもできます。図録に寄稿した解説者の一人は、修復によってあらわになった四辺の部分に濃淡のむらがあることから、もとは木製の額縁がこの四辺を覆っており、カーテンリングの上部などがそこに直接描かれていた可能性に言及しています。

なお、画中画がいつ誰によってなんのために塗りつぶされたかはわかっていません。この絵は18世紀にはレンブラント、その後ピーテル・デ・ホーホの作品と認識され、フェルメールの作品であると特定されたのは19世紀後半のことだそうですが、この間のどこかで行われた取引に際し「レンブラントらしく」するために絵具が加えられた可能性が展覧会場では指摘されていました。

オランダの静物画―コレクターが愛したアイテム

メインイベントが終わって、後はさらりと。まずは17世紀オランダ絵画と言えば避けて通ることはできない静物画の作品群7点ですが、まあよくこれだけリアルに描けるものだと毎度のごとく感心します。硬質の器が光を反射するさま、魚肉の切り身と干し魚の湿り気の違い、ふわふわの鳥の羽毛、花々や果実の細密な描き込みとそこに見られる腐敗の気配。そうした中、ワルラン・ヴァイヤン《手紙、ペンナイフ、羽根ペンを留めた赤いルボンの状差し》(1658年)のキッチュな味わいは異彩を放っており、そこにチョークで描かれた(かのように描かれた)「1658」という数字のかすれ具合には2020年の「超写実絵画の襲来」で見た石黒賢一郎《存在の在所》の黒板を連想しました。

オランダの風景画 / 聖書の登場人物と市井の人々

「オランダの風景画」の章には、歴史画的な題材を取り上げた作品や樹木と岩とのコントラスト、空と海との広がり、一転して都市の寸描などさまざまな味わいの作品が並べられていましたが、その中からこれはと思う1点をあげるならヤーコブ・ファン・ライスダール《牡鹿狩り》(1665-70年頃)です。狩り手とその犬たちに追い込まれて池に踏み込みつつ逃れようとする牡鹿の絶望とこれとは裏腹に静謐な森、その中に不思議な存在感を示す朽ちたブナの幹が醸し出す無常感が日本人の心の琴線に触れてきそう。

「聖書の登場人物と市井の人々」の章では、旧約聖書からソロモン王の祈祷とアブラハムによるハガルの追放、新約聖書からキリストが水をワインに変えたカナの婚礼。ソロモン王はさすがに豪奢な身なりですが、その他の歴史画に描かれる人物の姿は17世紀の習俗に沿ったものに置き換えられてこのコーナーに置かれた他の風俗画との境目を曖昧にしているよう。それまで最も高尚とされてきた歴史画から風景画や風俗画が独立する過程を見せたかったのかもしれませんが、今ひとつこれらの章を設けた意義が理解できないままにこの展覧会の鑑賞を終えました。

|

|

さて、フェルメールといえば(なぜか?)ミッフィーです。

これまでに「真珠の耳飾りのミッフィー」と「牛乳を注ぐミッフィー」をゲットしてきた自分としては、ここにあいつがいたら買わないわけにはいかないなと思いながらグッズ売り場に向かったところ……。

いました!予想どおり「窓辺で手紙を読むミッフィー」。4,400円というのはちょっと高いような……と思いつつ泣く泣く買い求めてご覧のとおりポーズをとらせて写真を撮っていたら、背後を通る女性たちから「可愛い!」の声(複数)。この掛け声のおかげで報われたような気になって、東京都博物館の中のカフェでコラボメニュー「ストロープワッフル風キャラメルアイスクリームとナッツ添え」をいただきました。ストロープワッフルというのはキャラメルシロップをワッフルで挟んだオランダの伝統菓子だそうで、ここではアイスクリームのてっぺんにキューピッドの羽根を模したホワイトチョコがついているのがポイントです。