無布施経 / 重衡

No. 815 - 日経能楽鑑賞会

第16回日経能楽鑑賞会、狂言「無布施経ふせないきょう」と能「重衡」。場所は国立能楽堂。

この公演は「故 浅見真州追善公演」と銘打ち、永く日経能楽鑑賞会を支え(2007年の第1回から2020年の第14回まで)昨年7月13日に亡くなった浅見真州師を偲ぶものとされています。このため国立能楽堂のロビーには師の遺影が飾られ、演目も師が1983年に復曲した修羅能「重衡」が選ばれて観世流・片山九郎右衛門師(6月9日)と金剛流・金剛永謹師(6月15日)が立ち会うことになりました。

|

|

|

「重衡」は「笠卒都婆」としても知られる修羅能で、季節は春。主人公は、南都焼討の後に一ノ谷の合戦で生捕りにされ、護送された鎌倉で源頼朝と対面した後(→「千手」)、木津川の畔で斬首された平重衡(清盛五男)。『申楽談儀』の中に「重衡」「重衡の能」と言及されていることから世阿弥時代には「重衡」と呼ばれていたらしいとされています。作者は観世元雅説が有力とのこと。また演能記録は永享4年(1432)以来絶えてなかったのですが、上記のとおりほぼ550年ぶりに浅見真州師が復曲上演し、さらに1999年には因縁の興福寺での奉納上演も実現しています。

なお「重衡」に先立って演じられる狂言「無布施経」のシテは、いつものとおり野村萬師と野村万作師です。

2022/06/09

まずは野村萬師と片山九郎右衛門師から。「無布施経」も「重衡」も初めて観る演目なので、以下、舞台進行を少し詳しく追い掛けてみます。

無布施経

角帽子・墨染の長衣に袈裟を掛けたシテ/僧(野村萬師)と肩衣長袴のアド/施主(野村万之丞師)が舞台に進み、シテの名ノリから始まり。毎月の祈祷のために檀家を訪ねる道すがら施主の信心深さを褒め、その屋敷に上がっては屋内のきれいなことを褒めと最初のうちは良好な雰囲気のうちに脇座に安座し、床に広げた扇の上に経巻を置いて数珠を揉みうやうやしく拝んでからこれを広げて「妙法蓮華経、うじゃらうじゃらうじゃら……」。どことなくありがたげな、しかしよく聞くとそうでもないようなこの読経のところどころで施主を振り返っては、先日使いの方に芍薬の花をひと枝差し上げた、お内儀がお越しになったと恩着せっぽい話をそれとなく振ってまた「うじゃらうじゃら」。途中で施主には下がってもらって読経を終えた僧は、経を巻いて立ち常座に移動してわざとらしく咳払い。見送りに出た施主は「ようおいでなされました」と言って下がってしまい、ここで僧は「えっ?」という表情を見せました。毎月鳥目十疋の布施をくれるのに今日に限って沙汰がないのは多忙のために忘れたのであろう、ひと月のことではあるが前例になっても困ると言って施主を再び呼び出します。曰く、今朝はこちらへ早く来ようと思っていたのに昨夜俄に寄合があったため今朝は臥せりいてしまったことを伝え忘れていた。

ところが施主はこの謎掛けに気付いてくれないので、撫然とした表情の僧は今度は教化説法をもって気付かせようとまたまた施主を呼び出し、さすがにむっとした様子で出てきた施主をうまく言いくるめて床几を出させると、僧は常座で床几に掛かり、施主は正中からこれを見上げて聞く形。曰く、後世を願って「供仏施僧」せよ。そして厳かに「ここが肝心のところじゃ」と「不晴ふせい」を強調し昔の恋の和歌までも引用して、人に会ってもときに与えるべきものを失念することもあろうから、よく思案の上でやるべきものはやりとるべきものはとるがよい、とちょっと怖い顔で解説してみせたのですが、施主はさらりと「さようでござる」。

これだけ言っているのだから何か自分が忘れていないか考えてみるべきではないか?毎月出しているものなのに今日に限って出し忘れていはしまいか?と僧の誘導はだんだん露骨になっていくのですが、施主の方は一向に気付かず「さようでござる」。これにイラつきながらも僧は、いやいやまだ合点が行った顔つきではないと忍耐力を発揮して「人間は欲を離れた方がようござる」云々と説法しかけましたが、その言葉を遮るように施主が「さようでござる」と返したためにとうとう僧は床几を立ちました。ところがここで施主が呼び止めたために僧は期待の表情を浮かべましたが、施主が勧めたのはあろうことか酒。僧はキレて施主の屋敷を出てしまいます。

独りごちながら舞台を巡るうちに僧は、十疋の布施のために二度三度と施主の家に戻った自分に腹を立ててみたものの、袖の軽さを堪えられず再び思案の末に方便を思いつき、後見の手を借りて袈裟を脱ぐと畳んで懐に入れ、そっと施主の屋敷に入って物を探す風を装います。これに気付いた施主が声を掛けると、僧は袈裟を忘れたらしいので取りに戻ったと述べて、鼠が鳥目十疋ほども通る穴を開けたところをふせ〜縫いにしてある袈裟なのでもしあったらとっておいて欲しいと求めたところ、さすがにここで施主は僧がたびたび戻ってきたのが布施のためだったと気付きます。

この様子を僧は二、三歩寄って聞き耳を立てて確かめ、してやったりの様子で「うじゃらうじゃら」と小声での読経を始めましたが、施主が布施を渡そうとするのをすぐに受け取るのも体裁が悪いのですぐには受け取ろうとしません。ここで揉み合いになり、僧の懐に布施を押し込んだ施主の腕が引き上げられてみるとその手にはなくしたはずの袈裟。「これは?」と問う施主に僧は「富貴の家にはないものも出ると言う。布施が出たので袈裟まで出ました」。呆れた施主が「ようおいでなされました」と決めつけ僧はバツが悪そうに「南無妙法蓮華経」と返したところで舞台上は静寂に支配され、シテとアドはゆっくりと下がっていきました。

重衡

まずは着流僧出立のワキ/旅僧(宝生欣哉師)の出、常座で鏡板の松を向いて春を心の知るべにて、憂からぬ旅に出でうよ

。これは、やはり元雅作と言われる「箙」の次第と同文です。諸国一見のこの僧は京の寺社巡りに続いて南都を目指すところで、優美な上歌の中に京から奈良への道行の情景を謡い込み、南山城と奈良の境をなす平城山ならやまの奈良坂に着いたことを述べて脇座に着座しました。

ついで、ひときわゆったりとしたテンポの次第の囃子と共に登場したシテ(片山九郎右衛門師)は着流尉出立で、小さく枝分かれした自然木を用いた鹿背杖を手にしています。一ノ松に立ち止まって苦しき老いの坂なれど、越ゆるや程なかるらん

と坂道の苦しさと共に老い先の短さを謡ったシテは、続いて前世の業が現世に災いとなる(逆もまた真)ことをしみじみと述べてから舞台に入ると、奈良坂の桜の木の下に登り着いてそこに杖を突いて立ちました。

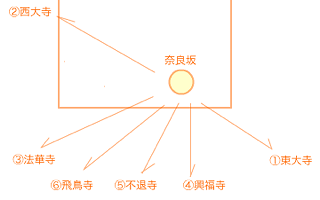

ここでワキがシテに問い掛けて、ここからは名所教。ワキの質問に答えるかたちで東大寺大仏殿、西大寺……と次々に寺の名前をその手短かな由緒と共に教えますが、ここから眺められる東大寺も興福寺も、かつてシテ(重衡)が焼亡させてしまった寺の再興された姿であるところがポイントです。

ひとしきりのやりとりの最後に花盛りの八重桜の情景を謡う地謡を聴きながら小さく舞台を回り終えたシテに対しワキが暇を告げてその場を離れようと後ろを向いたとき、シテは暫く

とワキの背に呼び掛けてこれなるしるし

に回向をしていくよう求めました。振り返ったワキが誰のために回向するのかと問うと、シテは重衡の名を挙げた上で、重衡が一ノ谷で生け捕られ関東下向の後にあの木津川

(と中正面方向を見やる)で斬られて栄枯盛衰を示したことを語り、この間にワキは着座して合掌。続く地謡が朝に紅顔あって世路に楽しむといへども、夕べには白骨となって郊原に朽ち果てし。木津川の波と消えて、あはれなる跡なれや

と重衡の無惨を謡ううちにシテも正中に着座して長いモロシオリの姿となりました。これを聞いてワキが重衡の跡を弔おうと述べるところからロンギとなって、シテは弔う人もなく春草に覆われる塚の陰で日の光をも避けていた儚い身が現世に立ち返り姿を現すことの悲しさを時に激情を交えながら謡い、杖にすがりながら立ち上がってこの白髪の翁こそ重衡の幽霊であると明かして三笠山はあれぞかし

と目付柱に近づくと杖を捨て、常座に下がって笠卒婆の近くの桜の陰に隠れる形。そのまま送リ笛に送られて中入となりました。

後見が舞台上の杖を下げたところに進み出たアイ/奈良坂辺の男(野村万蔵師)の語りは「奈良炎上」の惨劇から「重衡被斬」までの顛末をほぼ10分間にわたりじっくりと聞かせるもの。最後に木津川の畔で斬られた重衡の首がこの桜の陰の笠卒都婆に釘付けにされたことを重厚に語ったアイは、ワキに仔細を問い重衡の霊を弔うよう勧めて下がります。

ワキの素晴らしく美しい待謡からヒシギが入り、ダイナミックな緩急強弱に彩られた一声が奏されて登場した後シテは負修羅の修羅物出立。梨打烏帽子に黒垂、面は中将(?)。業平菱らしき菱文様の長絹の右肩を脱いで一ノ松に半身の姿勢で立つと、前場の老人とは打って変わった武人の力強さを湛えて古里となりにし奈良の都路も、春を忘れず花は咲きけり

。さらに修羅道の苦しみを訴え一セイ奈良坂のこの手に取るや梓弓

以下拍子を踏み轟かせて武人の猛々しさを示しながらも、心の迷いを晴らす読経のありがたさに常座に進んで膝をつき、ワキに向かって合掌します。

ここでワキに問われたシテは、角に出て袖を翻し自ら是は平の重衡

と名乗ると、舞台を廻って正中で床几に掛かりました。以下、じっくりとした語リは懺悔の念と共に木津川の畔で斬られようとしたときのあらましを描写するもの。すなわち「見物人の人垣の中から進み出た知時という従者に最期に仏を拝みたいと頼んだところ、知時は阿弥陀仏を借りてきて河原に据え、自分の直垂の袖の括り紐を解いて一端を仏の手に、もう一端を重衡の手に掛けたのである」。この袖を扱う様子を写実的な型で示してからシテは床几を離れて舞台に安座し、合掌の後に寂寥感を湛えながら舞台上をじっと見て微動だにせず地謡のクセに聞き入ります。重衡が阿弥陀仏に向かって語るには、自分が南都の寺々を焼亡させたのはけっして自分の意思によるものではなく父・清盛の命に背くことができなかったからであり、自分の心の正邪は仏が照覧なさるはず(と合掌)。そして「一念弥陀仏即滅無量罪」と唱えるうちに極楽浄土に入ると信じて斬られたのに自分の魂はまだこの木陰に残っている、とクセの後半で舞台上を舞い廻ると重衡が妄執を助け給へや

とワキに向かって合掌しました。

ところがここで突如シテの口調が緊迫感を帯びて強くなりあら恨めしや、たまたま閻浮の夜遊に帰り心を澄ますところに、また瞋恚の起こるぞや

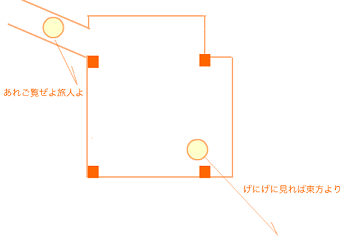

と心を乱してのカケリ。囃子の高揚と共に力強い足拍子を踏み、舞台上から一ノ松へ出て二回転したシテはワキにあれご覧ぜよ旅人よ

、するとワキもこれに応じてげにげに見れば東方より、ともし火あまた数見えたり

。幽霊であるシテの目に映る火が夢見の中にあるワキの目にも見えているという構図です。

ここでワキとシテとの間に問答の応酬があり、シテはあれこそ春日の野守の飛ぶ火なり

。他国との戦の折に軍兵が夜な夜な篝火を灯したことから春日野を飛火野とも呼んだのだと説明するうちにさらに闘争心が燃え上がり、修羅道の夜戦のために火が灯されたのだと自らも戦場に飛び込むような勢いとなって一気呵成にキリに突入します。野守はなきか出でて見よ、今いく程ぞ修羅の夜戦

と徐々にスピードアップする地謡を背景に、常座から背後の後見座へと扇を捨てて太刀を抜いたシテは舞台狭しと激しく斬り回り鏡に映る胸の炎

すは一とうの剣の光

斬り払ふ

と喚き続けましたが、ついに正中で太刀をはらりと捨てると修羅の苦患の原因である瞋恚の心を仏法の力で助けて賜び給へ

と合掌し、常座でワキに背を向けて留拍子を踏みました。

2022/06/15

ついでこの日は野村万作師と金剛永謹師です。ここでは舞台の様子を細々と記述することは避け、6月9日の公演との違いと、二度の上演を通じての感想を記すことにします。

無布施経

同じ和泉流野村家と言っても、やはりいくつか違いがありました。気がついた点のいくつかを挙げると、次のようです。

- 僧が施主にあげていた花は「芍薬」ではなく「菊」。

- 再々訪で教化説法をする際に僧は床几に掛からず常座に立ったまま。施主も正中に座して見上げるのではなく脇座に立ってこれを聞く。

- 説法の中でここぞと強調する際、僧は右手の扇で左手の経巻をぺしぺしと打つ。

- 袈裟を懐に入れる際に萬師は角に座して床の上で丁寧に袈裟を畳んでから懐に入れていたが、万作師は常座に後ろ向きに立ったまま懐へ。後で施主が布施を懐へ入れようとして揉み合う場所も同様。

- なくしたという袈裟の色は、萬師は「薄紫」、万作師は「紅色べにいろ」。

基本構造としては僧にあるまじき貪欲や外聞の取繕いを批判する曲で、露骨に催促するのも体裁が悪いとあの手この手を使って謎を掛けるものの施主に通じないことで募る焦燥が笑いのポイントになりますが、実は二度目の督促も通じず自分の寺へ戻ろうとする僧の独白の場面が見どころであるようにも思いました。このとき僧は頭に来て飛び出すように施主の家を離れたものの、自分の振舞いを振り返って十疋の布施のために二度三度と施主の家に戻ったことを「あさましい」と反省して見せ、しかしそうは言ってもいつもなら十疋の布施を片袖に入れて重いの軽いのと楽しむところなのに……と思いきり揺れ動く心を吐露します。この僧の心の弱さが素直に現れる場面は見ていて気の毒になってきますし、そもそも僧とは言っても霞を食べて生きているわけではないので、布施が得られなければ死活問題。僧の性格を思い切り俗物側に振ってしたたかに演じるやり方もあると思いますが、今回の僧はその一所懸命さを応援してあげたくなるものでした。

なお「無布施経」とは諺「布施ない経には袈裟を落とす」(報酬が低ければ仕事の質を落とす)によるもので、僧が思いつく方便の中で文字どおりに「座敷に落とした」の意で援用されていますが、シテの台詞の中ではこの諺は語られていませんでした。

それにしても、狂言としては長い約40分間という上演時間を通じて淀みなく長台詞を語り、演じきるのは大変です。万作師の声がかすれ気味に聞こえたのが少し気になりましたが、ともあれお二人の年齢を超越した演技には脱帽です。

重衡

こちらも観世流・片山九郎右衛門師の「重衡」との違いを中心に(記憶に基づいて)見ていきます。なお、金剛流にとってはこれが「重衡」初演となるそうです。

- 前シテが手にした杖は鹿背杖ではなく竹の節のはっきりした突杖。

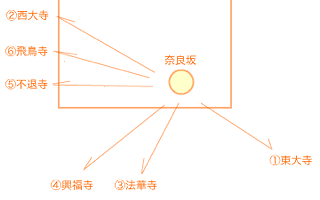

- 名所教の寺の名や順番は変わらないが、それぞれの寺を見やる方角が異なる。そして名所教を終えてワキが暇を告げようとしたとき、片山師は常座に立ち両手で杖を突く姿勢で正面を向いていたが、金剛永謹師は脇正あたりから見所を見やっており、ワキになかば背を向けた姿で

暫く

と呼び止める。

- 前場の最後に杖を捨てて

花の蔭にかくれけり

となるところで、片山師は常座に下がり正面に向き直るだけだったが、金剛永謹師は常座で膝をつき姿を消す様をより写実的に表現。 - 間語リの高野和憲師は、素晴らしく朗々とした語り口で『平家物語』の世界を舞台上に再現。

- 後シテの装束は修羅物出立だが、長絹は金色で文様は薄く、半切も紫の無地(片山師は淡い色のふっくら大きな五弁花(?)の文様)で全体に色使いを抑えた感じ。

- 片山師は

晴れ行く月の

を聞いて一ノ松から常座に進み片膝ついて合掌だったのに対し、金剛永謹師はその前の一セイ奈良坂の

から一気に正中に出てしばし舞台上で回った後に合掌だったような。 - サシの手前、ワキの

重衡にてましまさば……御物語候へ

は片山師のとき(宝生欣哉師)はなかったが、この日(殿田謙吉師)はあり。 - 語リで

直垂の袖

のくだりでは扇を左手に移して捧げ持つ形。その後片山師は床几を降り舞台上に安座して合掌したが、金剛永謹師は床几に掛けたままで合掌し、地謡が罪業まこと深し

と謡うときには目付柱の方を向いて面を曇らせる姿を示す。その後誰とても

で床几を離れ父の命をば背かんや

では片膝を下ろし両手を床に突く形。ここから照覧もあるべしや

で顔を上げ、クセの後半で舞を見せた後に重衡が妄執を助け給へや

と左袖を返してワキを見るが、床几を降りてからここまで合掌を見せない。 - カケリの後

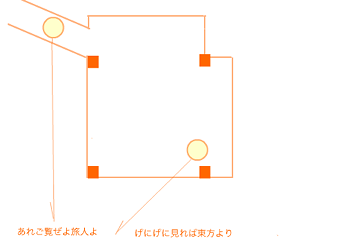

あれご覧ぜよ旅人よ

と春日の野守の飛ぶ火を示す場面で、とりわけワキの向く方向が違う。

- 扇を捨てて太刀を抜く場所が、常座ではなく笛座前(捨てた扇が松田弘之師に当たりはしなかったかとはらはら)。

- 最後は常座からワキに向かって差し伸べた太刀を捨てて合掌し、背を向けて留拍子。

……と思い出せる限り書き連ねましたが、こうした細部はさておいてはっきり味わいが異なると感じたのは、片山九郎右衛門師のシテは前場の老人の穏やかさと後場の重衡の力強さ(史実では享年29)が語りの調子や所作の緩急によって強く対比されていたのに対し、金剛永謹師のシテは重厚な存在感が前場と後場とで一貫していたように感じられたことです。それはあたかも、片山九郎右衛門師の重衡が生前の姿を後場に現したのに対し、金剛永謹師の重衡は修羅道から逃れ得ぬままに歳を重ねて今の姿をワキの目に映し出したかのよう。

実際のところお二人が「重衡」をどのように解釈して演じ方に反映したのかはわかりませんが、それぞれの重衡像のいずれにも、本意ならずも南都焼討により伽藍の数々を焼亡させ数多の僧侶を死なせた自らの罪業に慄きながら仏の救済を求め、しかしそれでもなお修羅の闘争に身を投じる武人としての運命から逃れられない重衡の悲劇が鋭く描き出されていて、約100分間の上演時間をひとときも緩ませない「重衡」という曲そのものの魅力を感じました。

かくして、この曲がどうして500年以上も廃曲になっていたか不思議に思うと共に、この曲をさらに多くの能楽師が演じるところを観てみたいと強く思ったところです。

配役

2022/06/09

| 狂言和泉流 | 無布施経 | シテ/僧 | : | 野村萬 |

| アド/施主 | : | 野村万之丞 | ||

| 能観世流 | 重衡 | シテ/平重衡 | : | 片山九郎右衛門 |

| ワキ/旅僧 | : | 宝生欣哉 | ||

| アイ/奈良坂辺の男 | : | 野村万蔵 | ||

| 笛 | : | 杉市和 | ||

| 小鼓 | : | 成田達志 | ||

| 大鼓 | : | 國川純 | ||

| 主後見 | : | 観世銕之丞 | ||

| 地頭 | : | 浅井文義 |

2022/06/15

| 狂言和泉流 | 無布施経 | シテ/僧 | : | 野村万作 |

| アド/施主 | : | 石田幸雄 | ||

| 能金剛流 | 重衡 | シテ/平重衡 | : | 金剛永謹 |

| ワキ/旅僧 | : | 殿田謙吉 | ||

| アイ/奈良坂辺の男 | : | 高野和憲 | ||

| 笛 | : | 松田弘之 | ||

| 小鼓 | : | 曽和正博 | ||

| 大鼓 | : | 柿原弘和 | ||

| 主後見 | : | 廣田幸稔 | ||

| 地頭 | : | 松野恭憲 |

あらすじ

無布施経

毎月決まって、とある檀家へ祈祷にやってくる僧。無事に勤めを済ませ施主に別れを告げるも、今日に限ってお布施が出てこない。これが前例となっては困ると、僧は再三戻ってきては雑談や説法に事寄せて催促するが、施主は一向に気付く様子がない。僧はいったんは諦めて帰途につくが去りがたく、袈裟を懐に隠して捜しに戻った体を装い、鳥目が通るぐらいの穴を「ふせ縫い」にしたのが目印などと懸命に気付かせようとする。ようやく察した檀家が布施を出すと僧は体面を取り繕いなかなか受け取ろうとしなかったが、檀家が布施をむりやり僧の懐に押し込むと袈裟が出てくる。

重衡

諸国一見の旅の僧が京都から奈良へやってきて、奈良坂にある桜の木の下で一人の老人に出会う。旅の僧はそこから見える奈良の仏閣の壮麗さに驚き寺々の名を尋ねると、老人は、東大寺大仏殿、西大寺、法華寺、そして興福寺などと教えていく。旅の僧が別れを告げて立ち去ろうとしたとき、老人はそこにある笠卒塔婆に回向することを勧め、誰のための回向かと問うと、一ノ谷で源氏に捕らえられ木津川で斬首にあった平重衡のことと答え、自らが重衡の化身であることを暗示して卒都婆の蔭に消える。やがて夜になり、盛りの桜の花の陰から重衡の亡霊が「修羅道の責めに苦しんでいるが、今、法の声に引かれてこの奈良坂に帰ってきた」と姿を現わす。そして悪逆の罪によって修羅道の苦しみを受けていることを訴え、回向を頼んで消え去る。