布施無経 / 半蔀

2023/04/29

国立能楽堂(千駄ヶ谷)で『第四回 下掛宝生流 能の会』。演目は脇仕舞「春栄」、一調「杜若」、連吟「鵜飼」、狂言「布施無経」、能「半蔀」と盛りだくさん。

『下掛宝生流 能の会』の前回は2019年にワキ/渡辺綱を主人公とする「羅生門」でしたが、今回は「森茂好三十三回忌追善/森・野口両名改姓改名披露」と銘打つ特別な公演となります。

春栄

ワキ方として存在感を発揮する野口能弘・琢弘兄弟の父である野口敦弘師(1938年生)が、師の祖父の元の姓である東條を継ぎ、東條敦弘と改姓して舞う脇仕舞。もともと金春座付のワキ方春藤流から別家として宝生座付となったのが下掛宝生流の起源ですが、そこから派生する家に東條姓がたびたび用いられたようで、敦弘師の祖父・野口貢五郎師は七世家元宝生金五郎師の弟・東條照政師の三男にあたるのだそうです。このようになんとも複雑な系譜で、会場で配られた解説の中にあった下掛宝生流の家系図も難解なものでしたが、仕舞の方は敦弘師の冒頭の謡をすぐに野口能弘師が引き取ってから宝生欣哉師を地頭とする四人の地謡が敦弘師の舞を支えて、ごく短く、かつめでたく終わる素朴なものでした。

杜若

宝生和英師と金春惣右衛門師の二人による「杜若」の一調は、太鼓を中央に置き、これに対し地謡前から目付柱の方を向いて座した和英師が、杜若の精が舞の袖を翻しやがて夜明けと共に姿を消すまでを一人で謡うもの。およそ10分間にわたってシテの謡と地謡とをシームレスに謡い継ぎ、本来であればその途中に入る序ノ舞の前後の詞章も続けて謡われるとともに、太鼓の方も常の能では打たない特殊な手組を打ちます。抑揚豊かにじっくりと謡われる宝生和英師の謡は心に沁み渡り、そこに途中から絡む太鼓の響きも抑制が効いて心地よく、舞台上から目も耳も外すことができませんでした。

鵜飼

舞台中央から目付柱に向かって、最前列に舘田善博師・殿田謙吉師・平木豊男師が座し、その後ろにやはり宝生欣哉師を地頭とする二列八人の地謡が並ぶ迫力満点の布陣での連吟。シテがワキとワキツレの前で罪証懺悔のために鵜を使うさまを見せて消えた後、間語リを飛ばして後場全編を再現しました。重厚な地謡と共にシテの舘田善博師の力のこもった謡が強靭無比で、普段ワキ方が勤めることがないこれらのパートの見事さに感銘を受けました。

布施無経

狂言「布施無経」は昨年6月に和泉流の野村萬師と野村万作師の競演で見ています(和泉流では「無布施経」)が、今日の大蔵流・山本東次郎師による「布施無経」も大筋においては同様で、違うと思えたのは最後にシテが袈裟を懐に隠していたことが露見したときに檀家に「益体なし、とっととござれ!」と激怒されてシテが「面目もござらん」としおれるところでした。一方、プログラムに掲載された解説の中で山本東次郎師は僧侶が金銭にこだわりを持つことは憚られた時代であることを念頭に置いて

観てほしいと前置きした上で、もしも布施をもらえたら「半銭にては塩噌薪を整え、半銭にては坐禅衾の破れを繕い」と語るシテ(冒頭で自ら「貧僧」と名乗っています)は決して貪欲なわけではないことを指摘しており、主人公に対してとても同情的です。自ら「愚僧は迷うた」と反省しておきながら次には方便を使ってでも布施を手に入れようと心持ちを右往左往させるシテの姿に卑しさを感じずむしろ親しみを覚えたのは、山本東次郎家ならではの品のよいおかしみの表現の賜物であると同時に、こうした東次郎師の暖かな目線が感じられたからなのかもしれません。

半蔀

『源氏物語』の夕顔を主人公とするこの「半蔀」は2010年に観世会定期能の中で観世恭秀師のシテ(急逝した関根祥人師の代演)で観ていますが、今回は宗家・観世清和師をシテに迎え、ワキは森常好改メ宝生常三師。森常好師は父・森茂好師の三十三回忌を迎えるにあたり、祖父(下掛宝生流十世家元宝生新師)の姓である宝生を受け継ぎ、また新師の弟の名である「常三」を得て宝生常三と改名したのだそう。ちなみに現在の家元は十三世の宝生欣哉師で、その父はもちろん閑師(十二世)、祖父は宝生新師の女婿である弥一師です。

ところで今回の上演では《立花供養》《脇語》の二つの小書がついていますが、プログラムに書かれた小書の説明が面白かったので、これらをかいつまんで引用します。「半蔀」は北山の雲林院うんりいんで九十日間の夏安居を終えた僧がこの間仏前に供えた花々の供養をするところから始まりますが、これを視覚化するために華道家による立花を舞台上に据える演出が《立花供養》(下掛宝生流では単に《立花》)で、古くからある特殊演出ですが本物の立花を用意することが難しいときは作リ物が用いられることもあったそうです。そして《立花供養》の場合に立花を舞台上に持ち出すのは現在は後見の仕事ですが、もとは(常の演出であればシテ中入後に所ノ者として登場する)アイが冒頭から能力として登場して立花を運び出していた模様。しかしそうなるとアイ語リにおいて能力が僧にものを教えるというおかしなことになるため、このおかしさを回避する工夫がさまざまになされており、中入での対話における工夫の一つはアイではなくワキが『源氏物語』の内容を語る方法、もう一つはワキがアイに『源氏物語』のことを尋ねるとアイは「お坊様の方がよくご存じでしょうに戯れにお尋ねになるのですね」と言い訳してから語った上で代わりに立花供養の謂れを僧に語ってもらうというもの。後者がこの日採用されている《脇語》で、この語りは元来一子相伝の大事な語り物とされてきたそうです。

裃姿の囃子方と地謡が着座すると後見(観世三郎太師)が立花をうやうやしく捧げ持ち、正先に据えて下がったところで名ノリ笛。ワキ/僧(宝生常三師)とアイ/能力(山本則重師)が登場し、まず常座に立ったワキが自らを雲林院の僧であると名乗った上で、夏安居が終わったので花の供養を執り行おうと思うと述べると正中に出ながらいかに誰かある

と背後に控えているアイを呼び出して、立花供養を行う旨を辺りに触れることを命じます。その後いったん後見座に下がっていたワキは、常座での触れを終えたアイが狂言座に控えたところで再び正中に進み、下居して立花に向かい敬つて白す

以下朗々。草木国土悉皆成仏と謡い上げる宝生常三師の美声と玄妙な節回しには、いつものことながら聞き惚れてしまいます。

ワキが脇座に着座した後、極めてゆったりと打たれるアシライの囃子と共に登場した前シテ/女(観世清和師)は金の地に白い花などの細かい文様(遠くてよくわかりませんでした)をあしらった紅無唐織を着流しにし、一ノ松まで進んだところで手に取れば、たぶさに汚る立てながら、三世の仏に花奉る

とじわりと謡い始めました。これに驚いたワキは人家も見えぬかたよりも、女性一人来り給ひ、白き花のおのれひとり笑えみの眉をひらきたるは、いかなる花を立てけるぞ

と問い掛けてシテとの問答になりますが、この白き花のおのれひとり笑の眉をひらきたる

やこの後に出てくる名は人めきて

はいずれも『源氏物語』第四帖「夕顔」からの引用なので、観ている方はあらかじめ筋書きを知らなくてもこれが夕顔にまつわる話だということがわかる仕組みです。ともあれシテのわれはこの花の蔭より参りたり

という言葉で女がこの世にいない者であることを悟ったワキが重ねて名を問うと、五条あたりに住んでいた者だと地謡に謡わせつつシテは常座に進んだものの、すぐに立花の蔭に隠れけり

と舞台に背を向け、笛に送られて静かに下がっていきました。

ここで常であれば所ノ者が花の供養に参ろうとやってくるのですが、この日の演出では狂言座を立って舞台に入ってきた能力が正中に着座してワキに向かい「立花供養が始まってから昨日までは賑やかだったのに今日は訪れる人もなく寂しいことですね」と話し掛け、ところで「今の女性は由ありげに見えましたがどこから来たのですか」と問うと、ワキは「由ありげ」に同意しつつアイにお前は「小賢しき者」だから光源氏の古いにしえの夕顔のことを語って聴かせよと命じました。これは思いもよらぬこと、そうしたことは僧都こそご存知でしょうと狼狽えつつもアイは、慰みまでに物語りましょうと居住いを正して光源氏と夕顔との白き花の馴れ初めから何某の院で夕顔が六条御息所(と明言)のために空しくなったところまでをじっくりと語りました。

ついでアイがワキに立花供養の由来を語り聴かせるよう求めるとワキはアイを近くに呼び寄せ、その上で立花供養とは昔、ある居士(名前を聞き取れず)が千種の花を集めて古を思い仏に供えたことに始まると発祥を説明してから、今こうして立花供養を行うことの大切さを諄々と説いて聞かせました。それほど長い語リではなかったものの、その内容を理解するには自分の仏典等に関する知識が不足していたために語られている音を脳内で漢字に変換することができなかったのですが、切れ切れに聞き取れる言葉の中で多様な花の色と三世の仏とが結びつけられるイメージが広がった後に、宝生常三師からあの太い声でしみじみと「なんぼうありがたきことにてはなきか」と言われてしまうと一も二もなくありがたいことだと頷かざるを得ない説得力がこの語リにはあって、小賢しいと言われたアイも仔細を聞いて満足げ。

そして、これも常であれば所ノ者が女は夕顔であろうから五条へ行きなさい、自分も後から参りましょうと言うところを、ここではワキが自ら「あれは夕顔に違いないので五条に行って跡を弔おう」と語り、アイにも後から来るようにと命じたところでアイは笛座前に移動しました。

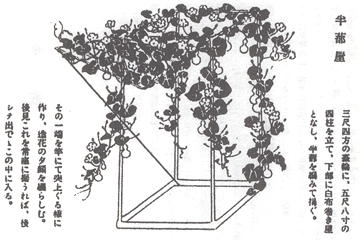

ワキとアイとのやりとりが終わると後見が半蔀の作リ物を持って入ってきましたが、通常常座に置かれる立体的な半蔀屋(下図)ではなく、平面的な半蔀門(屋根付き・緑や銀の瓢箪付き)が一ノ松に立てられてその左右には小柴垣が置かれました。

この曲の前場は雲林院、後場は五条あたりが舞台であり、立花は雲林院に設えられたものですから、後場になる前に立花は片付けられるのが自然ですが、この日は立花が終演まで正先に置かれていました。そうすると同じ舞台上に立花と半蔀があるのは理屈としても舞台構成上のバランス的にも難があるので一ノ松に置くこととし、そして一ノ松に置くとなればサイズ的に半蔀門になるのは必然だということかなと推測したのですが、どうでしょうか。

ともあれ作リ物が一ノ松に立ったところでワキは脇正に進み勾欄越しに半蔀門に向かって謡い始めましたが、謡本に書かれている後場最初の謡有りし教に随つて

の前に雲林院の草庵から五条へ赴く道行の短い謡が謡われ、その謡は道行によくある名所数えではなく「花の主はいかならん」と先ほどの女を深く思うものでした。ついで五条に到着したワキがそこに夕顔の花がに咲いている家を見つけたところでヒシギが入り、一声の囃子の内にワキが脇座へ戻ると後シテ/夕顔が登場しました。かすれた緋色の大口の上にごく薄い青みがかった灰色に金の文様(遠目にはそう見えました)の長絹を着したシテが作リ物の後ろで床几に掛かってから謡い出した一セイに描かれるのは、雑草がはびこるこの家に夕日の最後の光が輝いた後に月の光が差し込む秋の風情と、その景色を家の中からひとり眺めている夕顔の寂しげな感懐。ついで地謡との掛合いの謡ロンギはまず地謡がワキの立場から夢の姿を見せ給へ、菩提をふかく弔はん

と呼び掛けるものでしたが、シテは『源氏物語』の中で詠んだ山の端の心も知らで行く月は……

の歌を引用しながら、もはやこの世を去った身であの方(光源氏)に逢うことがあろうかといったんは悲しみに沈みつつ、それでも自分を弔ってもらえるのならと言葉を重ねるうちに後見が棒をもってそろそろと半蔀を押し上げ、ついに高く上げられて棒で固定された半蔀の下に立ったシテは一ノ松から舞台に出てクセを舞い始めます。

クセの詞章は、ワキの供養を受けてかつて光源氏が一夜を過ごしたときに隣家から聞こえてきた行者の勤行の声を思い出したこと、さらに懐かしいのは光源氏が初めて夕顔の家の前にやってきたときに香を焚きしめた白い扇に夕顔の花を乗せて差し上げたこと。このように『源氏物語』の描写がほぼそのまま謡と舞とで再現されて観ている方の心も夕顔の霊と同化していき、ついで夕顔が往時を深く懐かしく思う序ノ舞を迎えます。極めてゆったりとしたテンポで抑制の極致にあるような舞なのに目が離せず、夕顔と共に千年前の恋を思い出しているような気持ちになっていると、舞の途中でワキが立って立花に向かい着座して合掌し、シテも着座して扇を床に置きワキに向かって合掌する場面が現れました。この二つの合掌による清澄な静止はしばらく続きましたが、やがてワキは脇座に戻り、シテも扇をとって舞を続けた後にワカ折りてこそそれかとも見めたそかれに ほのぼの見えし花の夕顔

。この光源氏の歌(本来の初句は寄りてこそ

)を思い出の頂点としてワキに今後の弔いを求めたシテは近づく夜明けのその前にと半蔀の中に戻っていき、再び下ろされた蔀戸の中でシテが背を向けたまま立ち尽くしたところで、それまでのことはワキの夢の中の出来事となってしまったと謡われて終曲しました。

この曲の上演の趣旨は森常好改メ宝生常三師が改名にあたり流儀の芸の一つの頂点を披露するというものであったと思いますが、宝生常三師がその唯一無二の美声をもって演じたワキの存在感は、小書がもたらす立花の華やかさや語リの詞章の重厚感と相まって流儀の歴史の重みを存分に感じさせるものでした。そして、これまでも観世清和師と森常好師の組合せではいくつもの好舞台を観てきましたが、この日の「半蔀」もまた自分の記憶に末長く残る舞台となりました。ここ数日は舞台鑑賞が重なるためこの公演のチケットを購入することを当初ためらったのですが、思い切ってこの公演を観ることにしてよかったとつくづく思います。

配役

| 脇仕舞下掛宝生流 | 春栄 | : | 野口敦弘改メ東條敦弘 | |

| 一調 | 杜若 | : | 宝生和英 | |

| 大鼓 | : | 金春惣右衛門 | ||

| 連吟下掛宝生流 | 鵜飼 | シテ | : | 舘田善博 |

| ワキ | : | 殿田謙吉 | ||

| ワキツレ | : | 平木豊男 | ||

| 地頭 | : | 宝生欣哉 | ||

| 狂言大蔵流 | 布施無経 | シテ/住持 | : | 山本東次郎 |

| アド/檀家 | : | 山本則秀 | ||

| 能観世流 | 半蔀 立花供養 脇語 |

前シテ/里女 | : | 観世清和 |

| 後シテ/夕顔 | ||||

| ワキ/僧 | : | 森常好改メ宝生常三 | ||

| アイ/能力 | : | 山本則重 | ||

| 笛 | : | 一噌隆之 | ||

| 小鼓 | : | 大倉源次郎 | ||

| 大鼓 | : | 亀井広忠 | ||

| 主後見 | : | 武田宗和 | ||

| 地頭 | : | 観世銕之丞 | ||

| 花 | : | 草月流家元勅使河原茜 | ||