寿柱立万歳 / 和田合戦女舞鶴 / 近頃河原の達引

2024/05/09

シアター1010(北千住)で、文楽「寿柱立万歳」「和田合戦女舞鶴」「近頃河原の達引」。この公演は豊竹呂太夫改め十一代目豊竹若太夫襲名披露公演となっており(だからこそ足を運んだわけです)、この三演目と襲名披露口上を含むAプロ(11時〜)に対し、Bプロ(16時〜)は「ひらかな盛衰記」の半通し(樋口次郎兼光の物語)です。

|

|

豊竹若太夫の初代は竹本義太夫(初代)に入門して竹本采女を名乗った後、元禄16年(1703)に豊竹若太夫と改め豊竹座を旗揚げして独立し、竹本座の質実剛健な西風に対して華やかな美しい旋律で歌う東風と呼ばれる芸風で競い合ったと言います。その名残は今も、文楽の舞台の上手と下手にある小幕に竹本座の紋(亀甲に九枚笹)と豊竹座の紋(丸竹にトヨ)が染め抜かれていることで窺えます。そして豊竹若太夫は現代まで十代を数えていましたが、今回の十一代目襲名は57年ぶりの大名跡復活となります。

シアター1010に入ると贔屓筋からの祝儀や幟がぎっしり並んでめでたさ満載。

従来、東京での文楽公演は国立劇場(隼町)の小劇場で行われることが通例でしたが、国立劇場は老朽化に伴う再整備のために閉場中。よってこのシアター1010(足立区文化芸術劇場)を借りての公演となっています。この劇場の観劇は初めてですが、客席に適度な傾斜がついていることもあって見やすく聞きやすく、こじんまりとしたサイズも含めて文楽向きだなと思いました。もちろん上手には床も設えられており、緞帳が上がればそこには三色の定式幕が現れます。

寿柱立万歳

「柱立」とは家屋の新築に際し初めて柱を立てることであり、同時にそれを祝う儀式のことも意味します。この「寿柱立万歳」は三河万歳の太夫と才三の二人組が江戸へやってきて祝言を述べる様子を賑やかに見せる演目で、鶴と亀とを用いた祝儀を述べ、柱の数を一から十二まで数えながら神仏の加護を祈り、小鼓と扇を手に舞い踊ります。一応格式高くということになっていますが、終わりの方では湧き出すお金の掴み取りや「姉様の言はれぬところがべっちゃらこ」などくだけた言葉が歌われ、太夫がくるくると宙に投げた鼓が才三の手にすっぽり収まる妙技もあって、祝祭感に満ちた幕開けの一幕が終わりました。

口上

舞台上に敷かれた緋毛氈の上にずらりとならぶ一座の幹部、背景の襖には豊竹座の紋。中央に位置する豊竹若太夫の裃の紋も同様ですが、文楽では襲名披露口上に際して本人は語らず、周囲の者が挨拶を述べるのがしきたりだそうです(歌舞伎もかつては同様だったものの十一代目團十郎襲名あたりから最後に当人が口上を述べるようになったそう)。下手の端に位置する豊竹呂勢太夫が立板に水で進行役を勤め、太夫からは竹本錣太夫、三味線からは竹澤團七、人形部から桐竹勘十郎の各氏が堂々と、あるいは訥々と、しかしいずれも上品なユーモアを交えて口上を述べましたが、それぞれの内容をかいつまんで紹介するとこんな感じです。

舞台上に敷かれた緋毛氈の上にずらりとならぶ一座の幹部、背景の襖には豊竹座の紋。中央に位置する豊竹若太夫の裃の紋も同様ですが、文楽では襲名披露口上に際して本人は語らず、周囲の者が挨拶を述べるのがしきたりだそうです(歌舞伎もかつては同様だったものの十一代目團十郎襲名あたりから最後に当人が口上を述べるようになったそう)。下手の端に位置する豊竹呂勢太夫が立板に水で進行役を勤め、太夫からは竹本錣太夫、三味線からは竹澤團七、人形部から桐竹勘十郎の各氏が堂々と、あるいは訥々と、しかしいずれも上品なユーモアを交えて口上を述べましたが、それぞれの内容をかいつまんで紹介するとこんな感じです。

錣太夫

新若太夫が入門したときは、いよいよ血統書付きの若者が白馬に乗って登場!と言われたものだ。浄瑠璃の手ほどきをしてくださった六世鶴澤寛治師匠は先代の若太夫師匠とウマが合ったが、お二人は競馬が好きで、自分たちが貢いだおかげで競馬場のゲートが立派になったのだと自慢していた。また先代若太夫の馬券の買い方は、丸や三角がついていないところを総流しや!と芸風同様に豪快だったと聞いている。

團七

若太夫は大名跡である。竹本の浄瑠璃をもっと豊かに語ろうという意味で豊竹を名乗り始め、その名跡が今日まで続いて十一代目が生まれたことは非常にめでたい。自分は中学生のときに十代目若太夫襲名の舞台を聞いて感動したものだ。新若太夫は先代の孫でありまさしく若さまであるが、若太夫もまた祖父から受け継いだものを後進に伝えていってくれるものと思う。

勘十郎

新若太夫とは入門同期であり、国内はもとより海外にも一緒に公演に出た。ブラジル公演では現地の人たちに喜ばれたが、世界中から美しい水着姿の観光客が集まるリオのビーチでは新若太夫も大喜びでまんべんなく日焼けしていたものだ。そんな楽しい思い出は数々あるが、今回選ばれた「和田合戦女舞鶴」は東京では久々の上演であり、この豊竹座ゆかりの演目がこれから先もみなさまになじみの演目となることを願います。

そして異口同音に、新若太夫と文楽に対する今後ますますの応援を求めて口上を終えました。

和田合戦女舞鶴市若初陣の段

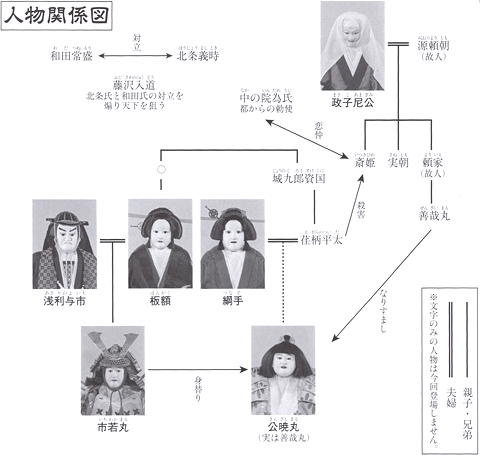

並木宗輔作、元文元年(1736)、大阪・豊竹座初演の時代物。鎌倉時代の和田合戦に題材をとり、和田・北条と藤沢入道らの対立と確執を描く全五段のうち、この日上演される「市若初陣の段」は三段目の切にあたり、初演者は初代豊竹若太夫(越前少掾)という若太夫ゆかりの演目です。

なにしろ長大なストーリーのごく一部を切り取った場面なので、登場人物の関係と「これまでのあらすじ」をしっかり頭に入れないと十分に理解することは難しいのですが、「○○○実は□□□」という設定や主君に対する忠義と親子の情愛との相剋の中に我が子を死なせる親という構図は文楽の世界ではよく見るパターン(「寺子屋」「熊谷陣屋」など)であることをよすがに筋を追いつつ、何よりも若太夫の語りそのものに没入することを目指すことにしました。

盆が回って豊竹若太夫と鶴澤清介師が登場すると盛大な拍手。このお二人を聴くのは二年前の「平家女護島鬼界が島の段」以来です。そして「と〜ざい〜」の声に続いて黒衣が演目と共に若太夫の名前を告げると「若太夫!」「十一代目!」の掛け声。まずは政子の門前の場面で、大江広元の奇策である子供の軍団が押し寄せる場面をカットしてただちに市若丸が現れ、鎧武者姿も凛々しく名乗りと共に矢を放つと上手の門に仕込んだ矢が突き立つギミックがあって、そこに現れた母・板額はんがく(桐竹勘十郎)との情愛こもる語らいとなります。ちなみに板額御前は平安末期〜鎌倉初期の実在の人物で、越後の豪族・城氏の出。巴御前と並んで女武者の代名詞となっており、和田合戦で和田方随一の猛将として勇名を馳せた朝比奈義秀[1](紋は舞鶴)の門破りのエピソードを女である板額に置き換えた(二段目)ことが本作の外題「女舞鶴」の由来ですが、ここでの板額は母の顔、若太夫の語りも慈愛あふれる母の声。兜の忍びの緒が切れたことを気にかけつつ板額が市若丸を門内に引き入れると大道具が動いて政子邸内に変わります。

上手に浅利与市が現れて邸内を窺ううちに、綱手と公暁きんさと丸を伴って登場した尼姿の政子に向かって板額はここぞとばかり公暁丸の首を打つべしと言上するのですが、その心は子にさす手柄の種なりし

とあっていわば親バカです。ところがここで政子から公暁丸が実は先将軍頼家の一子善哉丸であると聞かされて板額は仰天。綱手の夫・荏柄平太が主筋の斎姫を殺した以上、その子・公暁丸も罪を免れないという前提であったのに、公暁丸は政子が実朝に子がないためもしもに備えて鶴岡別当に預けられていた善哉丸を荏柄平太と浅利与市に命じて奪い取り平太・綱手に預けていたものというのが真相だったため、「公暁丸」は死なねばならないが「善哉丸」は守らねばならないとすれば身代わりを立てるしかなく、夫・与市が忍びの緒が切れる兜と共に市若丸を送り込んだのは我が子を身代わりとせよという意味だと気づいたからです。真相を知ってホイ、ハアハッ

と身悶えする板額。しかし若太夫はここを重すぎずに流して、政子ほかが仏間へ去った後の独白に力をこめました。事情を明かしてくれなかった夫への恨み、死なせなければならない子を待ちかねた我が身への嘆きを絞り出すように語り、人形もそのクドキと一体になって板額の心情を所作に示します。

そうとは知らない市若丸が忍んでいた一間から出てきてあどけなく「早く手柄を上げ、父に褒めさせてほしい」と頼むと、板額は母の口調に戻ってもし自分が平太の子だったらどうする?と問い掛けましたが、これに対して市若丸がまっすぐに腹を切ると答えたためにアノ腹をや、腹を

とここでも絶唱。それでも覚悟を決めて市若丸の鎧を脱がせ、上手の一間に控えるよう懇々と言い含めます。

灯火を消して回った板額は、暗闇(という設定)の中で一人芝居。上手の一間の市若丸と下手の屋外の与市がそれぞれ聞き耳を立てる中で、その場へ押し入った荏柄平太が自分の子である市若丸を取り返しにきた体を装う中に「主殺しの子は腹を切らねばならない」と障子越しに市若丸に聞かせつつ、最前脱がせた鎧を床に打ち付けて女武者らしく平太と争っているかの如くに物音を立てて回ります。これを外で聞いていた与市は女が手にかけて、討つに討たれず腹切らす謀よ

と正しく推量しましたが、別間の市若丸はがっくり項垂れてしまい、上衣を脱いで白装束になり「南無阿弥陀仏」と差添を腹に突き立てました。その様子に気づいて駆け寄った板額に市若丸が苦しい息の下から与市への詫びごとと自分の回向を頼みましたが、その中でたとえ荏柄の子であろうと与市・板額を親と思っているという言葉が泣かせます。すると板額は張り裂く思ひ

で市若丸に身代わりとなってもらったことを明かし、与市と自分との本当の子である上に市若丸の死は大手柄であると切々と言い聞かせました。ことに与市殿と我が仲の、ほんのほんの、ほんのほんのほんの、本ぼんの子ぢやわいなう

と若太夫が身体全体を使って市若丸に呼び掛けると、客席から大きな拍手が自然に湧き上がりました。

かくして市若丸が喜びの内に息を引き取り板額が身を震わせてその上に覆い被さると、自害しようとする綱手を押し留めた政子が公暁丸を出家させる覚悟を固め、市若丸の首を打ち落とした板額がこれを公暁丸の首として与市に渡せば、与市も市若丸を名乗って我が子に手柄を与え、一同それぞれの思いを胸に立ち尽くしたところで幕が引かれました。

このように、母としての慈愛が一転して我が子に自害を強いなければならなくなる悲劇の中での板額の苦悩を中心に、市若丸、与市、政子らの人物像を見事に語り分け、語り通して1時間。若太夫の語りは概して気張らず声高にならず、どちらかと言えば理知的な印象を受けましたが、ここぞという場面に織り込まれる情感の深さにはぐっと引き込まれました。特に上述したように、市若丸に自分が平太の子だったらどうすると水を向けて切腹の覚悟を引き出しアノ腹をや、腹を

と語る場面の後ろのは〜ら〜を

は若太夫ならではの「矢声」と呼ばれる澄んだ高音を用い、そしてほんのほんの、本ぼんの子ぢやわいなう

と市若丸に言い聞かせる場面には有無を言わさない情感の昂りがあって、これぞ文楽と言いたくなる語りの至芸を聴くことができました。

近頃河原の達引堀川猿廻しの段・道行涙の編笠

作者未詳の上中下全三巻の世話浄瑠璃で、天明2年(1782)に江戸・外記座での上演記録が最も早く、本作成立以前から流布していたお俊・伝兵衛の心中事件、四条河原での喧嘩刃傷沙汰、堀川辺に住む猿廻しが親孝行者として表彰された出来事などを絡めています。このうち「堀川猿廻しの段」は中の巻の後半、「道行涙の編笠」は下の巻の前半で、後者は長らく上演が絶えていたものを昭和57年に国立劇場にて復活上演したものです。

堀川猿廻しの段

舞台は堀川の貧しい家。まずは織太夫の語りにて、目の不自由なおしゅんの母が若い娘・おつるに三味線の稽古をつける場面から始まります。ここで教えているのは「鳥辺山」と呼ばれる心中物で、幼いとすら思えるおつるの屈託のない歌い方に対し母がしっとりと手本を見せるくだりが面白いのですが、そこへ帰ってきたのはおしゅんの兄で猿廻しの与次郎。背負っていた小さい猿が母のところへひょこひょこと駆け寄るのが可愛いくも賢げで、一方与次郎の方はその口調から親孝行で気のいい男であるもののちょっと軽い感じも受けます。

ここからしばらく母と息子の会話の中に庶民の暮らしぶりが描かれ、さらに話題はおしゅんの身の上に移りますが、与次郎は話している間も手を止めることなく、団扇を使って湯を沸かしたり煙草を喫ったり財布の銭を数えたり膳を下ろして飯を食ったり熱い茶をふうふう吹いたりと忙しい!この小芝居につい見入ってしまうものの、話の方はしおれた様子で奥から出てきたおしゅんに母と兄とが言葉を尽くして退き状(離縁状)を書かせようとしています。おしゅんは内心所詮死なねばならぬ身

と思っていますが、母は目が見えず兄は文字が読めないので得心したふりをして真情を綴った書き置きを認めました。これに二人は安心し、母は上手の間、与次郎とおしゅんは正面の間に床をとりますが、おしゅんが布団に寝ているのに対し与次郎は筵の上、しかも自分の上衣をおしゅんの布団の上に重ねてやってから筵にくるまるという優しさを見せているうちに、九つの鐘がゴーンと鳴り響きます。

ここで盆が回って、呂太夫・千歳太夫と共に切場語りを勤める錣太夫の登場に大きな拍手が上がりました。下手からひっそりと登場した伝兵衛が合図の咳払いをするとおしゅんは寝相の悪い兄のそばをそっと抜けて戸口を開け、伝兵衛によう逢ひにきてくださんした

。ここで目を覚ました与次郎は伝兵衛がおしゅんを殺しに来たと勘違いし、大慌てで妹を家の中に引き戻し戸をぴしゃりと閉めましたが、この騒ぎに起きてきた母がおしゅんの背をさすっているうちにどうやらこりや娘ではないやうな

と笑いをとる場面があって、与次郎が誤っておしゅんを締め出し伝兵衛を引き込んでしまったことがわかります。

伝兵衛はほっかむりをとって恐縮の体ですが根が小心な与次郎はびくびく、それでも勇気を奮っておしゅんに書かせた退き状を箒の先に乗せて突きつけ伝兵衛に読めと迫ります。ところが、退き状と言われて無念に思っていた伝兵衛が声に出して読み上げてみると、中身は不孝を侘びながらも覚悟を極めたという思わぬ内容で、この文を読み進めるうちに伝兵衛の口調や二人の表情が変わってくる様子がひしひしと伝わってきます。

屋内に入れられたおしゅんとひしと抱き合った伝兵衛がおしゅんには生きて自分の弔いを頼むと告げると、おしゅんは『わつ』と泣き出し

、そりや聞こえませぬ伝兵衛さん

から一緒に死なしてくださんせ

までじっくりと聴かせるクドキ。さらに母が娘の真情に感じ入っていづくいかなる国の果て山の奥にも身を忍び、どうぞ逃れてくださりませ

と涙ながらに手を合わせる語りにもいっそう深い親の情がこもって聴かせます。しかもこの一連のやりとりではとりわけ、舞台上の人形に本当に命が通い、人形自身がしみじみと語り合っているように見えました。

ここから二人を送り出すために与次郎が猿二匹を遣ってみせるのはお初徳兵衛。とは言ってももちろんシリアスな「曽根崎心中」ではなく祝言の様子を黒衣が一人で紺と朱の着物をまとった二匹を上手に遣ってユーモラスに演じるものでした。かつて猿廻しは(猿が馬の守護神とされていたので)厩舎の厄除け祈祷に用いられていたと言いますが、さすがに拗ねるお初と宥める徳兵衛の盃事といった内容のこの演目は大道芸の部類でしょうし、もしかすると実際にこういう演目があったのかもしれません。それにしてもここまでのシリアスな話の流れの後に置かれるにしては猿廻しの場面が長いことに少々驚きましたが、実は最後に伝兵衛の無実が明らかになりおしゅんも廓から身請けされて二人は晴れて夫婦になるというハッピーエンドが待っていることを知っていると、このくだりもおしゅん・伝兵衛の行く末を示すものとして安心して見ることができます。

道行涙の編笠

編笠をかぶり猿廻しに身をやつしたおしゅんと伝兵衛の死出の道行。三輪太夫と小住太夫により、聖護院の森をさして落ちていく二人の様子がしみじみと描写されました。

この日は各演目の合間に15分ほどの休憩を都度はさんでいましたが、「和田合戦女舞鶴」の後の休憩は午前の部最長の25分間。この時間帯に熱演を終えたばかりの若太夫がロビーに現れて、希望者と一緒にカメラに納まってくれるサービスがありました。自分は遠巻きに見ているだけでしたが、写真を撮り終えるたびに観客ににこやかに挨拶をされていて、親しみやすく穏やかなそのお人柄が伝わってきました。

また、こうして文楽をじっくり聴いたのは2年ぶりでしたが、久々に聴くとやはり語り物としての魅力は素晴らしく、遣い手によって命を吹き込まれる人形の所作や大道具の造形の見事さも相俟って、休憩コミで4時間ほどの上演時間が決して長く感じられませんでした。相変わらず義と情との相剋といった主題にはいささか気が重くなる部分もなくはなかったのですが、これからも適度に距離を保ちながら文楽公演に足を運ぶことで文楽ファンの裾野の末席であり続けようと思わせてくれた、そんな今回の襲名披露公演でした。

配役

| 寿柱立万歳 | 太夫 | : | 豊竹咲寿太夫 | |

| 才三 | : | 豊竹亘太夫 | ||

| : | 竹本織栄太夫 | |||

| : | 鶴澤清馗 | |||

| : | 鶴澤清𠀋 | |||

| : | 鶴澤燕二郎 | |||

| : | 鶴澤清方 | |||

| 〈人形役割〉 | ||||

| 太夫 | : | 吉田蓑太郎 | ||

| 才三 | : | 吉田文昇 | ||

| 和田合戦女舞鶴 | 市若初陣の段 | 切 | : | 豊竹呂太夫改め 豊竹若太夫 |

| : | 鶴澤清介 | |||

| 〈人形役割〉 | ||||

| 市若丸 | : | 桐竹紋吉 | ||

| 妻板額 | : | 桐竹勘十郎 | ||

| 浅利与市 | : | 吉田玉志 | ||

| 政子尼公 | : | 吉田蓑二郎 | ||

| 平太妻綱手 | : | 吉田玉誉(桐竹紋臣代演) | ||

| 公暁丸 | : | 桐竹勘次郎 | ||

| 近頃河原の達引 | 堀川猿廻しの段 | 前 | : | 竹本織太夫 |

| : | 鶴澤藤蔵 | |||

| ツレ | : | 鶴澤清公 | ||

| 切 | : | 竹本錣太夫 | ||

| : | 竹澤宗助 | |||

| ツレ | : | 鶴澤寛太郎 | ||

| 道行涙の編笠 | おしゅん | : | 竹本三輪太夫 | |

| 伝兵衛 | : | 竹本小住太夫 | ||

| : | 竹本碩太夫 | |||

| : | 竹澤團七 | |||

| : | 竹澤團吾 | |||

| : | 鶴澤友之助 | |||

| : | 鶴澤清允 | |||

| 〈人形役割〉 | ||||

| 稽古娘おつる | : | 吉田玉路 | ||

| 与次郎の母 | : | 吉田文司 | ||

| 猿廻し与次郎 | : | 吉田玉助 | ||

| 娘おしゅん | : | 豊松清十郎 | ||

| 井筒屋伝兵衛 | : | 吉田一輔 | ||

あらすじ

寿柱立万歳

春風とともに江戸へやって来た三河万歳の太夫と才三が、門口で小鼓と扇を片手に柱立を披露し、家々の繁栄を祈りつつ、賑やかに舞い踊る。

和田合戦女舞鶴

将軍実朝の妹・斎姫を討った荏柄平太の妻・綱手と息子の公暁は、実朝の母・尼公(北条政子)の館に匿われている。武道に秀でた女性で館を守る板額は、公暁を討つべく現れた息子の市若丸と再会し、我が子に手柄を立てさせようと尼公に公暁成敗を迫るが、尼公は板額に、公暁こそ頼家の忘れ形見で、実朝の後継者にするために平太夫婦の子として密かに育てさせていたと告白する。尼公に公暁の命を助けるように懇願された板額は、夫・浅利与市が公暁の身代わりにすべく市若丸を差し向けたことを悟り、平太が館へ忍んできた体を装って市若丸が実は平太の子であるとの一人芝居を打つ。これを別間で聞いていた市若丸は自分が主殺しの平太の子であったかと思い差添を脇腹に突き立てる。ここで板額は市若丸に全てを打ち明けてその手柄を褒めた後、息絶えた市若丸の首を打ち落とすと公暁の首として受け取りの使者である与市に手渡す。

近頃河原の達引

自分を陥れようとした武士を殺めてしまった恋仲の伝兵衛の身を案じるおしゅんが伝兵衛と心中することを恐れるおしゅんの母や兄・与次郎は、おしゅんに離縁状を書かせる。ようやく安心して皆が床に着いた夜更けに伝兵衛が忍んで来たが、おしゅんが戸を開けたところで目を覚ました与次郎は慌てるあまり伝兵衛を家の中に引き入れあべこべに妹を外に締め出してしまう。ところが伝兵衛がおしゅんの離縁状を読み上げてみると、それは女の道を立て通すために死を覚悟した書き置きだった。伝兵衛はおしゅんに生きながらえて自分の弔いをしてほしいと頼むが、おしゅんは聞き入れない。これを見た母は娘を伝兵衛に託して逃げられる限り逃げてほしいと頼み、与次郎は末永く添い遂げられるようにと猿廻しの芸で門出を祝う。

人目を偲ぶため猿廻しへと身をやつしたおしゅんと伝兵衛は、手を取り合っての死出の道行の末、洛東の聖護院の森に辿り着く。