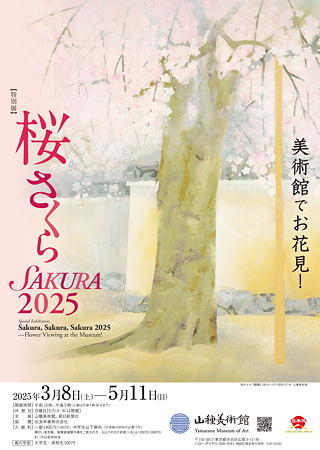

桜 さくら SAKURA 2025

2025/03/08

本当の桜の季節にはまだ一月ほど早いこの日、山種美術館(広尾)で「特別展 桜 さくら SAKURA 2025 ―美術館でお花見!―」を見てきました。山種美術館の公式サイトによるこの展覧会の説明は次のとおりです。

桜がらんまんと花を咲かせた時の美しさと、はらはらと散っていく儚さは、古くから日本人の心を魅了してきました。芸術の世界 においても、古来、詩歌に詠まれ、調度や衣装などの文様に表されるとともに、絵画にも盛んに描かれています。近代・現代の日本画でも、桜は多くの画家が取り上げたモティーフであり、画家の個性や美意識が反映された多種多様な表現をみることができます。

本展では、桜を愛でる女性を色鮮やかに描いた松岡映丘《春光春衣》、京都・総本山醍醐寺三宝院の「太閤しだれ桜」を柔らかな色合いで捉えた奥村土牛《醍醐》、清らかな水が流れる渓谷に咲く山桜を表した川合玉堂《春風春水》、宵闇のつややかな桜をクローズアップして描き出した速水御舟《夜桜》など、画家たちの創意あふれる桜の名品の数々をご覧いただきます。2025年春、個性豊かな桜の絵画で満開となった会場で、お花見を楽しみながら、春を満喫していただければ幸いです。

この美術館での同タイトルの展示を私は2020年にも見ていますが、そのときはCOVID-19の影響で春に開催することができずにすっかり真夏になった7月下旬に開催されたので、季節感が混乱した覚えがあります。

この展覧会は今日が開催初日で、会期は5月11日までと約2ヶ月あるので、山種美術館前の醍醐の桜(醍醐寺の「太閤しだれ桜」を組織培養で増殖し2021年にここに植えたもの)が開花するのを待って行けば一石二鳥なのですが、たぶん多くの人が同じことを考えて4月上旬を狙うだろうから今のうちに行けば空いているだろうという見通しのもとに初日を選んだというわけです。

第1章 桜とともに

冒頭に王朝絵巻風の松岡映丘《春光春衣》を置き、「花見を楽しむ」「暮らしの中の桜」「桜咲く風景」と三つの小段を置きながらさまざまな画風によって描かれる桜の姿を眺めることができます。横山大観や川合玉堂といったお馴染みの画家の作品もさることながら、山本春挙《裾野の春》の縦構図での雄大な富士と前景の茅葺家屋の佇まいの対比の中にひそと咲く桜が美しく、かたや堂本印象《桜》の鄙びた景色の中に桜花のピンク、地面の草の緑、木の幹や籠、薪、犬の茶色を淡い色調で配したほのぼのとした情景にも惹かれるものがありました。しかし、実はこの章の最初の方に展示されていた解説の中で江戸期には庶民に花見の風習が広まり画題にもなっていた旨を読んでから、頭の中は昨年1月の「和食」展で見た行楽弁当の豪華さ(下の写真)の記憶で半分くらいを占められています。

このため、この章の最後の方で久しぶりに出会った山本丘人の《走春ノ或ル日》のダークな画面が漂わせるどこか深刻な気配も、上の空で眺めることになってしまいました。

第2章 名所の桜

桜の名所と言えばやはり京都周辺、嵐山・醍醐・吉野ということになります。冨田溪仙《嵐山の春》の(とりわけ右隻の)墨彩によるダイナミックな筏流しの情景には目を引きつけられ、奥村土牛の名作《吉野》《醍醐》の柔らかい色調には(これまで何度も見ていても)心が癒されます。とは言え、登山愛好家の目線からは野口小蘋《箱根真景図》が素晴らしく、前景に芦ノ湖を置き左奥に富士山、右に箱根の山(位置関係からして駒ヶ岳)をいずれも雄大に描く大きな画面の前にしばらく立ち尽くしてしまいました。また、奥田元宋の《湖畔春耀》と大作《奥入瀬(春)》が向かい合わせで展示されていましたが、前者はいかにも奥田元宋らしい赤や紫を基調とした風景画で、これが桜の作品だと言われなかったら紅葉の情景だと勘違いしたかもしれません。

この日撮影を許可されていたのは、奥田元宋《湖畔春耀》と同じ壁に掛けられていた橋本明治《朝陽桜》(上の写真)です。「桜 さくら SAKURA 2020」でフライヤーの表面を飾ったこの作品はこの日展示されていた作品の中では最も様式的で華やかなものと言えそうですが、やはり2020年に展示されていてそのモダンな表現にいっぺんにファンになってしまった石田武《千鳥ヶ淵》が今回も展示されていたのは自分としてはたいへん喜ばしいことでした。

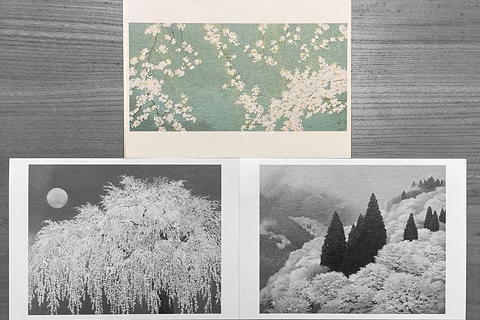

上の写真は「桜 さくら SAKURA 2020」の際に買い求めた石田武作品の絵葉書で、今回展示されていたのは上の《千鳥ヶ淵》と、左下の《春宵》と同主題・同構図の《月宵》です。右下の写実的でありながら幻想的な空気感を持つ《吉野》が展示されていなかったのは残念でしたが、いつの日にかまた見る機会を得られることでしょう。

第3章 桜を描く

この章には横山大観《山桜》《春朝》のように山桜の木を力強く(国粋的に力強すぎる)描く作品もありましたが、むしろ桜の木、枝、花に近づいて繊細な観察眼を働かせる作品たちが光芒を放っています。昨年の「花・flower・華 2024」で目にして息を呑むほど惹きつけられた渡辺省亭《桜に雀》と小林古径《桜花》が今年も並んでいたのがうれしく、つい「おっ、これこれ」と口に出してしまいました。

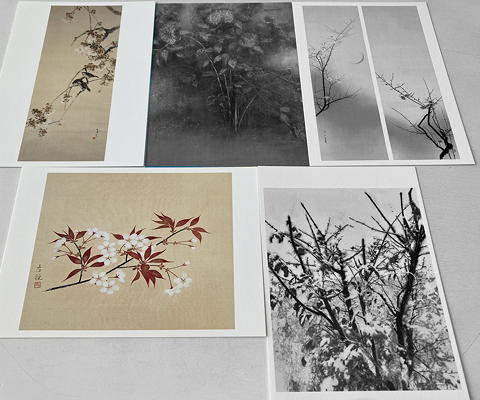

上の写真は「花・flower・華 2024」のときに購入した絵葉書で、左上が渡辺省亭《桜に雀》、左下が小林古径《桜花》です。《桜に雀》はふっくらとした雀とその重みで緩やかにたわむ桜の枝が優しい雰囲気を醸し出し、一方《桜花》はきりっとした描線で描かれる葉と桜花とが絶妙の組合せを見せる様式的な作風が前者とは趣を異にしていますが、それぞれに私が思い描く「日本画」の魅力を存分に発揮しています。なお、ここには川端龍子《さくら》という作品も配されていましたが、桜樹の幹の一部分を正面から切り取るように描くその構図には川端龍子らしからぬ(?)対象への迫り方が見られて面白く見入りました。

第4章 詩歌・物語の桜

橋本雅邦《児島高徳》、小林古径《清姫のうち 入相桜》など、章のタイトルのとおり説話や文学の中に典拠を持つ情景が並びますが、ここでとりわけインパクトが強かったのは森田曠平《百萬》です。謡曲「百萬」に題材をとったこの絵では、主人公・百萬の物狂いの様子が釣り上がった目などでリアルに描かれていて迫力満点。そして能での物狂いと言えば手にするものは笹と決まっているのですが、この絵の中では笹ではなく桜の枝を右肩に担げているのもその切迫感を一層強調しているようです。

橋本雅邦《児島高徳》に描かれているのは、隠岐に流される途中の後醍醐天皇にあてて桜の木に「天莫空勾践 時非無范蠡」と彫りつけた児島高徳の姿ですが、この漢詩には個人的な思い出があります。太平洋戦争の終結を知らずに戦後29年間をルバング島で暮らした小野田寛郎さんが日本に戻り、皇居の外から昭和天皇に拝礼した際(?)に詠んだのがこの漢詩で、この逸話をテレビで見た私の両親は「戦前にはこれを学校で教えていたものだ」と口を揃えて「♩天勾践を空しうするなかれ〜、時に范蠡〜なきにしもあら〜ず〜」と節をつけて歌ったのです。ちなみに亡父は昭和6年生まれ、母は昭和10年生まれです。

第5章 夜桜に魅せられて

最後は第2展示室に配置された作品群で、何を描いても滝に見えてしまう千住博の《夜桜》や祇園(円山公園)の桜と言えばこの人という加山又造の《夜桜》と共に、全面を黒で塗り込めた屏風の右から中央にかけて大きな桜の木が風を受けて枝と花とをそよがせその左下にほっそりとした三日月を描く稗田一穂《惜春》と、池の中の月がまるでそこにまるっと存在しているようなシュールな夜景の手前に八重桜が枝を伸ばす同《朧春》が共に異彩を放つ中、一見水墨画のようでありながら細部に胡粉や金泥を用いて細密に描かれた速水御舟《夜桜》が気持ちよくこの日の鑑賞を締めくくってくれました。ただ、最後のこの作品に関してだけは、照明を落として暗くした第2展示室ではなくむしろ明るい第1展示室の方で仔細に眺めたかったという気がします。

山種美術館は限られた所蔵品(とは言っても相当な点数)の中からそのときどきの企画に応じてセレクトした作品を展示するスタイルなので、花見を前にしたこの時期は毎年定番の作品にお目にかかれます。冒頭に記したように「桜 さくら SAKURA」というタイトルでは2020年にも見ていて、そのときの記録を紐解いてみると今回展示されていた作品とかなり(ほとんど?)作品がかぶっていたのですが、それでも飽かず眺めることができるのはそれぞれの作品の魅力と美術館の見せ方の工夫によるもので、むしろ旧知の友に会うような懐かしさと親しみすら覚えました。

|

|

- ▲フライヤー表面:奥村土牛《醍醐》

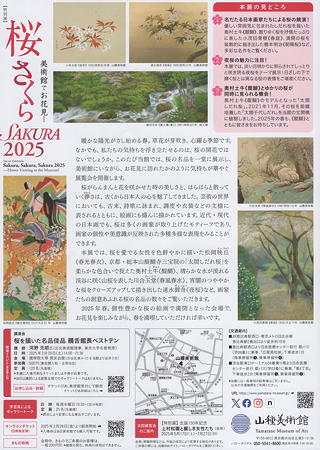

- ▲フライヤー裏面(左上→右下):小林古径《桜花》 / 速水御舟《夜桜》 / 奥田元宋《奥入瀬(春)》 / 松岡映丘《春光春衣》 / 川合玉堂《春風春水》 / 小茂田青樹《春庭》

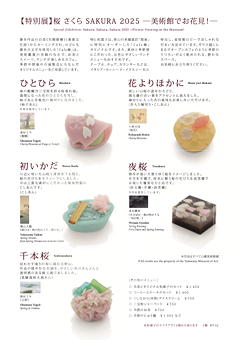

鑑賞を終えた後、例によって美術館の1階にある「Cafe椿」でこの日の展示にちなんだ和菓子と抹茶のセットをいただきました。青山・菊家が作った和菓子の名前と絵画の対比は次のとおりです。

鑑賞を終えた後、例によって美術館の1階にある「Cafe椿」でこの日の展示にちなんだ和菓子と抹茶のセットをいただきました。青山・菊家が作った和菓子の名前と絵画の対比は次のとおりです。

| 和菓子 | 絵画 |

|---|---|

| ひとひら | 奥村土牛《醍醐》 |

| 花よりほかに | 小林古径《桜花》 |

| 初いかだ | 横山大観《春の水・秋の色のうち春の水》 |

| 夜桜 | 速水御舟《あけぼの・春の宵のうち春の宵》 |

| 千本桜 | 奥村土牛《吉野》 |

いつもどれにしようか迷うのですが、今回はさして悩むことなくフライヤーの表面を飾る《醍醐》にちなんだ「ひとひら」と、これとは対照的な舌触りを楽しめそうな「夜桜」をチョイスしました。また、いつもは抹茶とのセットにするのですが、今回は桜の花を浮かべた煎茶でいただきました。

- ひとひら

- 春の醍醐寺三宝院を彩る枝垂れ桜。満開になった花のひとひらを写し、柚子あんを桜色の練切りに包みました。(柚子あん)

- 夜桜

- 御舟が描いた散りゆく桜をイメージしました。夜空を羊羹で、夜気に舞う桜の花びらを淡雪羹で表現した優美なひと品です。(錦玉羹・羊羹・淡雪羹)

うーん…(吐息)…これはベストな組合せだったかも。名画鑑賞後に和菓子とお茶をいただきながら図録や絵葉書を眺めるこのひとときも、至福の極みです。