相国寺展

2025/04/17

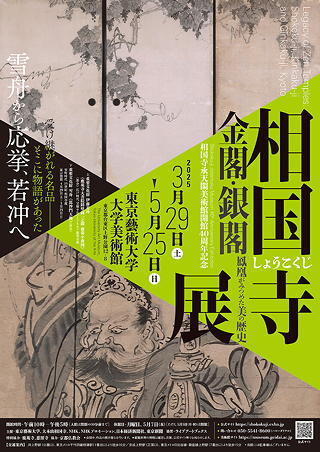

東京藝術大学大学美術館(上野)で「相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史」。同大学の公式サイトにおける紹介文は次のとおりです。

相国寺は、室町幕府三代将軍・足利義満(1358~1408)が永徳2年(1382)に発願し、京五山禅林の最大門派であった夢窓派の祖・夢窓疎石(1275~1351)を勧請開山に迎え、高弟の春屋妙葩(1311~1388)を実質的な開山とし創建された禅宗の古刹です。今も京都の地、御所の北側にその大寺の姿を誇り、金閣寺、銀閣寺の通称で名高い鹿苑寺、慈照寺を擁する臨済宗相国寺派の大本山です。

創建から640年あまりの歴史を持つ相国寺は、時代を通じ、数々の芸術家を育て、名作の誕生を導いてきました。室町幕府の御用絵師とされる相国寺の画僧・如拙と周文。室町水墨画の巨匠と称される雪舟。江戸時代の相国寺文化に深く関わった狩野探幽。そして、奇想の画家・伊藤若冲、原在中、円山応挙……。中世に規範を得た相国寺文化圏の美の営みは、近世、近代、現代へと時を繋ぎ、相国寺、鹿苑寺、慈照寺が所有する美術品は相国寺境内にある承天閣美術館で公開されてきました。

本展覧会は、相国寺承天閣美術館開館40周年を機に開催するものです。国宝・重要文化財40件以上を含む相国寺派の名品を中心に紹介し、相国寺の美の世界をみつめ、未来へ託します。

相国寺には訪問したことがなく、その姿にも歴史にも予備知識を持ち合わせていなかったのですが、本展覧会によって初めて、相国寺が足利義満の発願により創建されたこと、鹿苑寺(金閣寺)と慈照寺(銀閣寺)が相国寺の山外塔頭であること、雪舟や伊藤若冲が相国寺で大成した画家であったことなどを知ることとなりました。本展覧会の構成はこの相国寺の歴史を時系列に沿って眺めていくものとなっており、その章立ては次のとおりです。

- 創建相国寺 ―将軍義満の祈願

- 中世相国寺文化圏 ―雪舟がみた風景

- 『隔蓂記』の時代 ―復興の世の文化

- 新奇歓迎!古画礼讃!―若冲が生きた時代

- 未来へと育む相国寺の文化 ―“永存せよ”

創建相国寺 ―将軍義満の祈願

「吾れ、新たに小寺を建てんと欲す」—— 室町幕府3代将軍・足利義満(1358-1408)が発したその一言に、相国寺の歴史は始まります。寺は夢窓派の高僧たちの進言により小さな寺ではなく大伽藍の禅寺であることが望まれ、御所の北側、室町幕府の傍らに開かれました。明徳3年(1392)、発願から10年を経て伽藍が完成し落慶供養が行われました。

相国寺の創建に所縁のある夢窓疎石、春屋妙葩しゅんおくみょうは、足利義満の肖像を中心に、長く寺に伝わる絵画を展示する章。いわば相国寺の創世記の探求です。

もちろん夢窓疎石像・春屋妙葩像やその墨蹟(有名な「別無工夫」を含む)からは当時最高級の知性の片鱗を窺うことができて興味深かったのですが、絵画を見ることの喜びを与えてくれる作品としては文正筆《鳴鶴図》二幅(重文)が印象的。夢窓疎石の高弟である絶海中津が明からの帰国時に請来したと伝わるこの作品は、舞い降りる鶴の躍動と月を見上げる鶴の静謐が対比されて格調高く、とりわけ惹きつけられるものでした。

中世相国寺文化圏 ―雪舟がみた風景

15世紀の相国寺には、相国寺文化圏と称し得る美の営みがありました。室町幕府の御用絵師であったとされる相国寺の画僧・如拙と周文は室町水墨画の様式を確立し、また、彼らを師と仰いだと語る雪舟(1420~1506?)は、若き日を相国寺で過ごしたとされます。のちに室町水墨画の巨匠と称される雪舟がみた中世相国寺文化圏の風景を展望します。

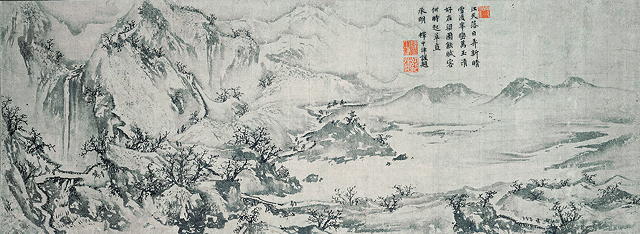

この章の冒頭の水墨画《墨梅図》(永公筆・玉畹梵芳賛)のきりっと枝を上へ伸ばした紅白梅の姿にまず心を掴まれ、ついで舶来の山水図(伝張遠筆)に絶海中津が賛を寄せた《寒山行旅山水図》が雄大な景観の中に行き交う旅人の姿をぽつりぽつりと描いて、見ているうちに自分がその世界の中に引き込まれてしまいそうになります。

サブタイトルにあるようにこの章では雪舟の手になる山水図が見どころとなるはずですが、残念ながらそれは4月29日からの後期での展示が予定されており、この日見られた雪舟の作品は小品《渡唐天神図》のみでした。梅を抱き道服をまとった小柄な天神さまの姿を正面から描いたこの絵には後の雪舟の画風とは異なる端正さを感じますが、若き雪舟の修行時代の作であり展覧会では初公開ということもあって貴重です。

また《十牛図巻》(伝周文筆)も面白い。十個の円の中に人と牛(真の自己)との関わりを段階を追って描いたもので、右から左へ順番に尋牛・見跡・見牛・得牛・牧牛・騎牛帰家・忘牛存人・人牛倶忘・返本還源・人鄽垂手が緻密に描かれているのですが、第八図「人牛倶忘」だけは円の中に何も描かれない空白になっているところが深く考えさせます。

『隔蓂記』の時代 ―復興の世の文化

戦国の世に荒廃した相国寺を復興したのは92世住持・西笑承兌(1548~1607)。相国寺の復興に尽力し、天下人秀吉、家康のブレーンとなり外交僧としても活躍。相国寺中興の祖となりました。これに続く1600年代。復興期の相国寺に登場するのが鳳林承章(1593~1668)でした。西笑承兌の法嗣で鹿苑寺の住持を務め、75歳で亡くなるまでの34年間を綴った日記『隔蓂記』は鹿苑寺に伝来し鳳林承章をめぐる風雅の時と場を伝える貴重な史料となっています。作品『隔蓂記』の世界を再現します。

ここには西笑承兌とその法嗣である鳳林承章の像や墨蹟、相国寺が当時の外交に関わっていたことを示す通船朱印状などの史料、後水尾天皇が相国寺に寄進した《観音猿猴図》(狩野探幽筆・狩野尚信筆・狩野安信筆)などが並びます。

面白いのは後水尾天皇の書で、扁額の下書きである宸翰《円明》はまるで勘亭流のように太く丸みを帯びた字体なのに対し、和歌詠は非常に繊細な散らし書き。とても同一人物の書とは思えません。しかし、この章の主役は鳳林承章の日記である『隔蓂記かくめいき』で、箱に納められた全30巻のうちの一部が見開きで見られるようになっており、その紙面をびっしりと埋め尽くす細密な文字の連なりには記録を残すことへの執念にも似た使命感が感じられました。

新奇歓迎!古画礼讃!―若冲が生きた時代

中世の相国寺文化圏を代表するビッグネームが「雪舟」であるとすれば、近世の相国寺の文化に賑わいを添えてくれたのは「若冲」と言えるでしょう。独特の絵画表現を完成させ、「私の絵は理解されるまでに千年のときを待つ」と言った若冲ではありますが、若冲が生きた1700年代は驚くほどにアヴァンギャルドな時代でした。人の交流を通し、ものの往来を通して、多層的に構築される相国寺文化の新時代を再現してゆきます。

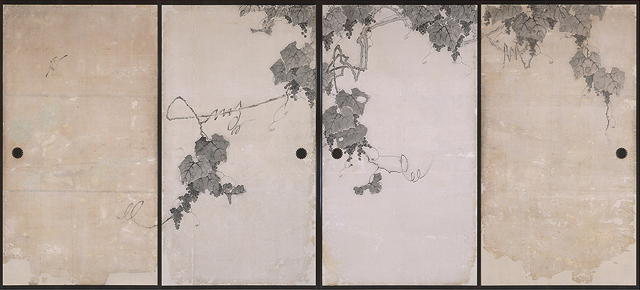

実はこれまで伊藤若冲の絵画を体系立てて見たことがなく、有名な《動植綵絵》のカラフルで稠密なイメージしか持っていませんでした。しかし、この展覧会での展示の中心は墨画である《鹿苑寺大書院障壁画》で、一之間葡萄小禽図、二之間松鶴図、四之間双鶏図が配されていたほか、CGによって大書院の中を狭屋之間→四之間→……一之間へと進むごとにこれらの障壁画がどのように部屋を囲むかがリアルに理解される工夫がなされていました。

この葡萄小禽図に見られる葡萄の葉と蔓のリアルな表現や余白の活かし方、双鶏図に描かれた二羽の鶏の生き生きとした様子には息を飲みます。そう言えば正月に訪れた山種美術館にも伊藤若冲の大胆な筆致になる《鶏図》があったことを思い出しましたが、さすがにこちらの障壁画に描かれた動植物はいずれも気品に満ちています。ちなみに上述の《動植綵絵》は明治22年に相国寺から明治天皇に献納され、これに対する下賜金1万円のおかげで相国寺は廃仏毀釈の波の中でも1万8千坪の敷地を維持できたのだそうです。

未来へと育む相国寺の文化 ―“永存せよ”

相国寺の什物は、どのように形成されてきたのか?なぜ今、この作品はここ相国寺に在るのか? 今回の展覧会を企画するにあたり重視した、ひとつの視点でした。相国寺の什物は中世より伝来するものもあれば、近世や近代の寄進などの新規受入により加わったものもあります。それらは今後、相国寺で活かされ、価値を見いだされ、什物としての履歴を積み重ねて成長してゆくことでしょう。この章ではそうした作品群を展示します。

この章では明治維新以降に相国寺に加わった名品群が紹介されていますが、ここには第3章に置かれていた《無学祖元墨蹟 与長楽寺一翁偈語》と共に本展覧会に出品された二点の国宝の一つである《玳玻盞散花文天目茶碗》(南宋時代)や、長谷川等伯・円山応挙・狩野探幽などのビッグネームが並び、後期展示ではここに雪舟・伝俵屋宗達が加わることになっています。

第1章からこの第5章までに展示されていた数々の優品は、冒頭の紹介文にその名が示された相国寺承天閣美術館に収蔵され、調査・整理されると共に、近年においても寄贈を通じてその充実が図られているということです。今回、これまで縁がなかった相国寺の歴史と寺宝の数々に触れることができたことを機縁として、次の京都行きのときには相国寺を訪ねてみたいと思うようになりました。

それにしても、度重なる火災・戦災を乗り越えてよくこれだけの価値ある史料・美術品が残され、現代に伝えられたものだと感心しないわけにはいきません。実際、相国寺は室町時代に4回全焼し、江戸時代にも大半の堂宇を失う火災(天明の大火)に遭い、そして明治に入ると御多分に洩れず廃仏毀釈の波をかぶったのですから、代々の住職にとってこれら寺宝を守りつなぐことは並大抵の苦労ではなかったに違いありません。そうした歴史を知るにつけ、ふと頭をよぎったのは、第二次世界大戦末期において京都が原子爆弾投下候補都市の一つだったことでした。もし京都に原子爆弾が投下されていたとしたら、相国寺はもとより京都にたくさんある寺院や神社が数百年もの長い年月の中で膨大な努力を傾けて守り続けてきた文化的遺産の数々が一瞬のうちに灰燼に帰していただろうことを思うと、今さらながらに薄氷を踏む思いがしました。

それにしても、度重なる火災・戦災を乗り越えてよくこれだけの価値ある史料・美術品が残され、現代に伝えられたものだと感心しないわけにはいきません。実際、相国寺は室町時代に4回全焼し、江戸時代にも大半の堂宇を失う火災(天明の大火)に遭い、そして明治に入ると御多分に洩れず廃仏毀釈の波をかぶったのですから、代々の住職にとってこれら寺宝を守りつなぐことは並大抵の苦労ではなかったに違いありません。そうした歴史を知るにつけ、ふと頭をよぎったのは、第二次世界大戦末期において京都が原子爆弾投下候補都市の一つだったことでした。もし京都に原子爆弾が投下されていたとしたら、相国寺はもとより京都にたくさんある寺院や神社が数百年もの長い年月の中で膨大な努力を傾けて守り続けてきた文化的遺産の数々が一瞬のうちに灰燼に帰していただろうことを思うと、今さらながらに薄氷を踏む思いがしました。

|

|