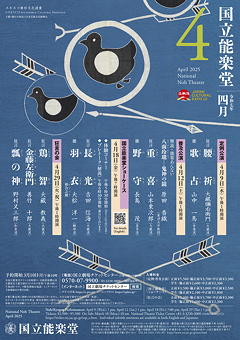

腰祈 / 歌占

2025/04/09

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「腰祈」と能「歌占」。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の定例公演で、狂言「腰祈」と能「歌占」。

ぽかぽかと暖かい陽気の中、まず大講義室で「歌占」の事前講座(講師:氷川まりこ氏)を聴講してから見所に入りました。

腰祈

山伏を主人公とする狂言には「蟹山伏」や「梟山伏」のようにその祈りが効果を発揮しないことで生じるドタバタを描くものがあり、この「腰祈」もそれらに近いものの、逆に法力が強すぎて失敗する点が異なります。この曲は2010年に和泉流で見ていますが、今回は大蔵流宗家、それも二十五世彌右衛門師・彌太郎師・章照師の直系三代揃っての上演です。

まずは囃子方と後見が舞台上に座を占め、笛の一吹きから始まる囃子と共に山伏と太郎冠者が登場して、山伏による次第は大峯かけて葛城や、我本山に帰らん

。章照師の謡はずいぶん高い音程ながら朗々とよく通る声で、自分は出羽・羽黒山の山伏で大峰山・葛城山での修行を終えて帰るところだと名乗ってから、都に祖父おおじがいるが久しく会っていないので見舞ってから帰国しようと語りました。ここから都へ向かう山伏の道行(2010年の舞台ではその道中で飛ぶ鳥を祈り落とすパフォーマンスを見せていました)になるのですが、なんだか言葉がつながっていないな?と思いつつ聞いていたら、都を前にして章照師は完全に絶句してしまいました。立ち尽くす章照師の斜め後方から父・彌太郎師が低い声で台詞を送り、固唾を飲んで見守る見所からも「がんばれ」という念が送られましたが、いずれも届きません。しばらくの無音の間の後に後見が動こうとした(ように見えた)とき、ついと彌太郎師が立ち上がり、これをきっかけに山伏が祖父宅を訪問する場面に進むことで章照師は本線に戻ることができました。

この後の進行は和泉流で観たときと概ね同じで、久しぶりに孫と再会した祖父が「郷の殿きょうのとのに飴をやれ、えのころ(犬の子)を抱かせろ」と太郎冠者に命じると、山伏と太郎冠者は顔を見合わせて大笑い。ついで腰が曲がって窮屈そうな祖父の姿を気の毒がった山伏が祈りの力で腰を伸ばしてやろうとしたものの、祈りが効きすぎたために身体がピンと伸びた祖父が手を合わせて空を見上げたまま「自分はいつまでこのままなのか?」と問う姿に今度は見所から笑いが沸き起こります。それではとまた祈ると祖父は前のめりに倒れてしまい、その後は山伏が祈るたびに七転八倒。太郎冠者に杖を持たせ祖父を支えさせようとしてもうまくいかず、ついに山伏は「許させられい」と逃げてしまって祖父が杖をつきながらその後を追いました。

若い章照師(2009年生)にとっては苦い舞台になったでしょうし、もしかすると楽屋でこてんぱんにされてしまったかもしれませんが、父・彌太郎師の動き一つで空中分解の危機を乗り越え、動揺を自分の中に押さえつけて最後まで舞台を勤め上げたことをむしろ称えたいと思います。もちろん練達の彌右衛門・彌太郎両師によるリカバリーがあってこそのゴールインでしたが、最後に見所から送られた拍手の三分の一は先に揚幕に消えた章照師に対して温かく向けられていたように思いますし、能楽終演時には拍手をしない派の私も心の中では章照師の頑張りに賛辞を送っていました。

歌占

生と死のありようを掘り下げる作風を持つという観世十郎元雅(世阿弥の長子)の手になるこの「歌占」は、国立能楽堂ではどちらかと言えば上演機会が少なく、40年あまりの国立能楽堂の歴史の中で7回、それも観世流が中心であって、金春流によるここでの上演は今日が初めてなのだそう。私自身も「歌占」を観るのはこれが二度目で、前回観たのはまだ能楽鑑賞を始めて間もない2008年、場所は国立能楽堂、観世流の清水寛二師がシテ/度会某で西村高夫師がツレ/男でした。そのおおまかな話の筋は、加賀白山の麓に住む男が父を捜す幼子を連れて最近評判の占い師のもとを訪れ、自分と幼子との悩みを占ってもらったところ、幼子が引いた歌がよすがとなってこの占い師こそ幼子の父であったことがわかり、再会を果たした父子はめでたく帰郷するというものですが、この「父と子の再会」という物語のベースの上に①歌占い(和歌による占断)、②地獄の曲舞、③神憑かりの狂乱という三つの要素が乗ってくるのが「歌占」の構造です。

次第の囃子に続いて、稚児姿の子方/幸菊丸(島袋元寿くん)と素袍上下出立のワキ/里人(則久英志師)が登場。この里人(または「男」)の役は、上掛リ(観世・宝生)ではシテ方がツレとして勤め、下掛リ(金春・金剛・喜多)の場合はワキ方が勤めることになっています。舞台上に向かい合ってのワキの次第雪三越路の白山は、夏陰静かなりけり

が則久英志師のいつもながらの美声によって謡われ、ついで名ノリの中で自分は加賀白山の麓に住む者であること、伊勢の二見の浦の神子みこ(覡)の占いが評判なので自分も占ってもらおうとしていることが語られますが、ここで言う占いが歌占で、白木の小弓の弦に短冊をつけたものを神子が差し出し、占ってほしい者が触れた短冊に書かれている和歌からお告げを読み解くというものです。

ワキと子方が脇座におさまったところで一声となり、登場したシテ/渡会何某(山中一馬師)は翁烏帽子に白垂、肩上げにした淡黄色の狩衣に白大口という神官の姿で、プログラムの解説では「直面が原則」ということでしたがこの日のシテは面(今若)を掛けており、歌占に用いる短冊付きの弓を手にしています。冒頭の一セイ神心、種とこそなれ歌占の、引くも白木の手束弓

が柔らかく悠々と謡われた後、続いて歌占のセールストークは「難波の事も問ひ給へ、日向の事も問ひ給へ、占召され候へ」と実に名調子[1]で引き込まれます。そこへ呼び掛けたワキから、まず「見ればまだ若いのになぜ白髪なのか?」という問いが発せられて、シテの答えは「自分は伊勢二見の浦の神子だが、回国の望みを抱いて神に暇も告げずに旅立ったところ神罰により頓死し、三日後に蘇ったもののその間の地獄の苦しみによってこのような髪になったのだ」と壮絶な臨死体験。ところがワキは白髪の謂はれ今こそ承りて候へ

と軽く流して次に自分を占ってもらいます。そこでシテが差し出した弓からワキが引いた短冊に書かれていた歌は次のとおり。

北は黄に、南は青く東白、西紅にそめいろの山

この歌からワキが知りたいことは自分の父の病の行く末であることを正しく見抜いたシテは、弓を右手に立て持ってから和歌の読解に進みます。プログラムに掲載されている詞章は1ページ4段にみっちり印刷されていますが、そのうちまるまる1段を費やすここからのシテの語りは仏教世界の中心に聳える須弥山の説明[2]から入り、「そめいろ(蘇迷盧)」は命が蘇る意の「蘇命路」に通じるので安心しなさいとワキを励ます御託宣の謡となって終わります。画数の多い漢字が散りばめられた難解な言葉の物量作戦には読むだけで圧倒されますが、シテはこの凄い長台詞を巧みに口調を変えながら語り尽くして、有無を言わせぬ説得力がありました。

次に子方が引いた短冊の歌はかくの如し。

鶯のかひごの中の時鳥、しやが父に似てしやが父に似ず

托卵によりウグイスに育てられるホトトギスの雛は、生みの親には似るが育ての親には似ていないといった意味ですが、子方の知りたいことも父にまつわることであることを確かめたシテは、「鶯」の字の音が「オウ」であり「逢ふ」に通じるので、既に父に会っているという意味だと説明しました。そんなはずはないという子方と、占いに偽りはないのだが、と言ううちに聞こえてきた鳥の声にや、今鳴くは時鳥候ふか

と空を見上げるシテ。情景が目に浮かぶほど写実的なこの所作の後に、考え込む風に独りごちていたシテが子方にさておことは誰そ

と問いかけて、ここから在所、父の名字、子方の幼名……とテンポよく掛合いがなされました。ここは同じ元雅の作である「隅田川」での梅若丸の母と渡守のやりとりを連想させますが、「隅田川」の方は問い掛ける母が絶望の淵に沈んでいくのに対し、この「歌占」では子方が我が子であることを悟った父が高揚していく様子がはっきりとわかります。

かくしてこれこそ父の家次よ

とシテが名乗って子方の前に進み寄ると、それまで冒頭の地取の後はじっと三人のやりとりを見守ってきた地謡が、解き放たれたように親子の再会を美しく謡い上げます。そしてこれから我が子と共に帰国しようとする旨をシテが述べたとき、子供の前なのだからよせばいいのにワキから地獄の有様、委しく御物語り候へ

と声がかかりました。それをすると神がかりになってしまうのだが……とためらいつつも「名残の一曲に」とワキの求めに応じることにしたシテは、地謡が次第月の夕べの浮雲は、後の世の迷ひなるべし

をじっくりと謡ううちに弓を扇に持ち替え、中央で床几に掛けてクリ・サシ・クセへと進むことになります[3]。

短いクリはプログラムの詞章ではシテが謡うこととされていましたが実際には地謡が謡い、続いてサシはシテと地謡が交互に謡いますが、シテが床几に掛けたまま聞き、あるいは謡う内容は一生はただ夢の如し去る者は重ねて来らず人留まり我逝く、誰かまた常ならん

など、これでもかというほどに透徹した無常観。あたかも若くして亡くなった作者・元雅が自分の運命を悟っていたかのような詞章ながら、周知のように「地獄の曲舞」は「嵯峨物狂」改め「百万」に挿入されていた古曲だったものを元雅が「歌占」に転用したものなので元雅自身の作詞というわけではありません。それはともかく、クセの最初の上ゲ端までの間シテはほとんど動きなくじっとしたままですが、往時を思へば、旧友皆亡ず

というところでこの日唯一のシオリを見せ、ついで立ち上がって三界無安猶如火宅

と現世の苦悩を謡ったところから地獄の様相を再現する舞が始まりました。

臼の中で身を斬られる剉椎地獄、剣の樹を登って刻まれる剣樹地獄、大石に砕かれる石割地獄、身体中から火を吹き出すことになる火盆地獄。幸菊丸にはトラウマ必至の凄惨さですがこれでは終わらず、炎にむせび氷に閉じられ、鉄杖に頭を砕かれ足裏を焼かれる苦しみを地謡が圧倒的な音圧で延々と描き続け、シテの舞も様式的な所作の中に写実的な型が混じって聴覚と視覚の両方から見所を責めつけてきます。二度目の上ゲ端の後には緩急が加わって、最後にシテが右上へ月を見上げる型を見せる中、クリ前の地次第と同じ月の夕べの浮雲は、後の世の迷ひなるべし

でこの長大な二段グセは締めくくられましたが、引き続き舞台上のテンションは維持されたまま。クセに続くワカの上の句後の世の、月は何とか照らすらん

をシテが思いを込めた高い音域で謡えば地謡は胸の鏡よ、心にごすな

と下の句を続け、その切迫感の延長上にカケリとなってシテは大小前での足拍子や回転を交えながら大きく左廻り、そして右廻り。直後にシテが悲痛な声であら悲しやただ今参り候ふに、これ程はなどやお責めあるぞ

と訴える相手は先に三日間の地獄の苦しみをシテに与えた伊勢の神(神罰により仏教の地獄へ堕ちるというのは神仏習合極まれりという感じ)であり、カケリが示していたのは神によって堕とされ囚われの身となった地獄の世界をシテが彷徨するさまだったのかもしれません。

あら苦しや苦しや

と嘆き大小前に座り込むシテの姿にワキは驚き、以下シテとの掛合いで七転八倒するシテの様子を謡ってからこれをキリの地謡に引き継ぎましたが、この間のシテの動きは詞章の表現に沿ってさらに激しさを増していきます。天に叫び地に倒れ、体を揉み動かし玉の汗をかき、手足をわななかせつつ神に許しを乞うさまが、舞台上を大きく速く動きながらの両ユウケンや足拍子、あるいは扇をかざし、袂を見やるといった型の連続で描写されて、ついに正中にがっくりと安座したときにようやく神は上がらせ給ひぬ

ことになります。狂いから覚めたシテは、ワキが立たせた子方を迎えてその背に手をやると橋掛リへと送り出し、揚幕へ消えていくその姿を見送って自らは常座で留拍子を踏みました。

ここまでつらつらと書き連ねましたが、特にクセ舞以降は舞台上の動きにメモが追いつかず、断片的な走り書きと記憶を繋ぎ合わせているので記述の正確さには自信が持てません。それでも確実に言えることは、山中一馬師の力強い謡の説得力と三間四方の舞台上に凝縮された舞の熱量の高さ、そして地謡の一糸乱れぬまとまりと音圧のすばらしさです。また、冒頭に記した2008年の観世流での舞台の記録を読み返すと親子対面の場面でシオリを見せたり舞の中で橋掛リに出たりしていましたが、この日の舞台には彫琢された演出がもたらす情感の深さも感じられました。

最後に、事前講座で解説されたことの中でここまでの記事に織り込めなかったことを箇条書きにして残しておきます(テキスト配布はなかったので、いずれも講義を聞いての私の理解です)。

- 占いとは吉凶を知るものではなく、今後どう振る舞うべきかをお告げとして聞くものである。その神の声を聞くのは巫(女)の役割、これを読み解くのが神主(男)の役割。したがって「歌占」の男巫は珍しい存在である。

- 詞章を追いながら

- 加賀白山は加賀と飛騨にまたがる修験道の霊地であり、長良川の源流でもあるので水の神・豊穣の神として崇められた。

- シテの口上「それ歌は云々」は『古今和歌集 仮名序』が下敷きにある。また伊勢に加えて難波と日向が出てくるが、難波宮があった頃のたいへん治った世と神話の国としての日向が和歌・神話の世界で伊勢と通じている。

- ワキの父に関する占いの冒頭に、観世流では「今度の所労を尋ぬるに」とあって「目下の懸案を占うと」といった意味にしているが、古い形を残す下掛リでは「金土の初爻」。「金土」は西方金剛界、「初爻」は易の六十四卦の第一番であるから、合わせると「西方金剛界の諸仏にお尋ねして占いの第一から説いていくと」という占いの常套句となる。

- 子方の父に関する占いの中で、時鳥の鳴く声にシテが「や、今のは」と反応するが、これは身の回りの事象を手掛かりとして卦を立てる梅花心易という易の方法に通じる。

- ところで明治神宮の「大御心」は明治天皇および皇后の和歌計30種類をもとに御神籤的に諭しを授けるもので、まさに現代の歌占である。たとえて言えば、夢のお告げはオートクチュール、歌占はカスタムメイド、お諭しまでセットにされ選ぶだけの「大御心」はレディメイドとなろう。

- クリに出てくる「無常の虎」とは死の比喩であり、これを肝に銘じよとは常に死を思って備えよ(メメント・モリ)ということである[4]。

- 面は若男が一般的。邯鄲男と今若も用いられるが、直面の場合もある。純粋に貴公子な中将は、神懸かりの強さを必要とされるこの曲に使われることはないだろう。これらを貴〜俗の軸上に並べると中将・今若・邯鄲男・若男・直面となろう(と言って面を並べた写真を投影。直面は山中一馬師の顔写真)。

- シテの渡会氏は、明治初期まで伊勢神宮の外宮で祠官を勤めた家柄である。そのほどの家の出なのに神様に断りもなく、子供も置いて諸国を旅するようになったのはなぜなのか。これは妻子を捨てた悉達太子出城を連想させるある意味自分勝手な出奔だが、彼は「いつか死ぬ自分」を考えるうちに、居ても立ってもいられなくなって旅に出たのではないか。そして、旅先で一度死を体験したことによって「死」を乗り越え、子供と共に過ごす普通の幸せに戻っていけるようになったのではないだろうか[5]。「死」と向き合うことは「生」と向き合うことなのである。

配役

| 狂言大蔵流 | 腰祈 | シテ/祖父 | : | 大藏彌右衛門 |

| アド/山伏 | : | 大藏章照 | ||

| アド/太郎冠者 | : | 大藏彌太郎 | ||

| 笛 | : | 八反田智子 | ||

| 小鼓 | : | 森澤勇司 | ||

| 大鼓 | : | 柿原光博 | ||

| 能金春流 | 歌占 | シテ/渡会何某 | : | 山中一馬 |

| 子方/幸菊丸 | : | 島袋元寿 | ||

| ワキ/里人 | : | 則久英志 | ||

| 笛 | : | 八反田智子 | ||

| 小鼓 | : | 森澤勇司 | ||

| 大鼓 | : | 柿原光博 | ||

| 主後見 | : | 高橋忍 | ||

| 地頭 | : | 辻井八郎 |

あらすじ

脚注

- ^事前講座ではこれを歌舞伎「外郎売」の口上にたとえていました。

- ^和歌に描かれる東西南北の色は、須弥山の四面を飾る鉱物(四宝)が空に映じて生じる色。人間世界である閻浮提=南贍部洲の空の色は瑠璃を反映して青になります。

- ^次第・クリ・サシ・クセの一連で成り立ち、次第とクセの末尾を同文とするのが物語歌謡「曲舞」の本来の姿。なお、次第あたりで肩を下ろすのかなと思っていましたがそうはならず、シテの姿は最後まで肩上げのままでした。

- ^事前講座では言及がありませんでしたが、「無常の虎」に続く「雪山せっせんの鳥」はヒマラヤに住むという空想上の鳥=寒苦鳥のことで、目先の安楽(昼の暖かさ)に怠けて善根を積まず、そのために堕ちた地獄の苦しみ(夜の寒さ)に後悔しても生まれ変われば再び修行を怠る人の喩えなのだそう。

- ^もう一歩進めると、地獄の曲舞から神懸かりに入ったシテが現世に踏みとどまれたのも、再会した我が子と共に伊勢に帰るという意思を持てていたからだと言えないでしょうか?