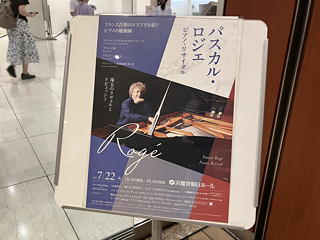

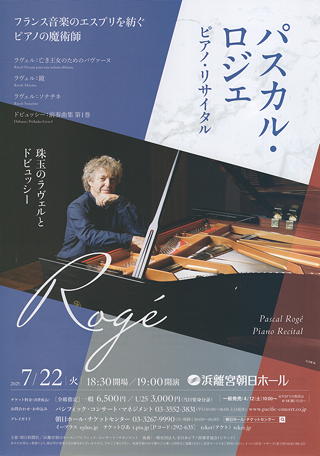

パスカル・ロジェ

ラヴェル / ドビュッシー

2025/07/22

浜離宮朝日ホールで、パスカル・ロジェのピアノ・リサイタル。プログラムはラヴェル『亡き王女のためのパヴァーヌ』『鏡』『ソナチネ』、ドビュッシー『前奏曲集 第1巻』、ピアノはスタインウェイです。

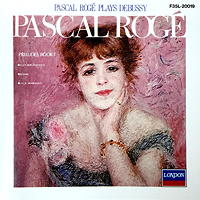

私が初めてロジェのピアノを聴いたのは1997年で、1951年生まれの彼はそのとき40代の後半です。しかもその10年ほど前に買い求め、以後愛聴盤となったドビュッシーの作品集は1977-78年の録音でしたから彼が20代のときの演奏ですが、今回は74歳になったロジェがラヴェルとドビュッシーを弾くということなので、特にドビュッシーが半世紀近くを経てどのように変わっているかという関心をもって会場に足を運びました。

私が初めてロジェのピアノを聴いたのは1997年で、1951年生まれの彼はそのとき40代の後半です。しかもその10年ほど前に買い求め、以後愛聴盤となったドビュッシーの作品集は1977-78年の録音でしたから彼が20代のときの演奏ですが、今回は74歳になったロジェがラヴェルとドビュッシーを弾くということなので、特にドビュッシーが半世紀近くを経てどのように変わっているかという関心をもって会場に足を運びました。

| ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ |

| 鏡(蛾 / 悲しい鳥たち / 洋上の小舟 / 道化師の朝の歌 / 鐘の谷) | |

| ソナチネ | |

| (休憩) | |

| ドビュッシー | 前奏曲集 第1巻(デルフィの舞姫たち / 帆 / 野を渡る風 / 夕べの調べ / アナカプリの丘 / 雪の上の足跡 / 西風の見たもの / 亜麻色の髪の乙女 / とだえたセレナーデ / 沈める寺 / パックの踊り / ミンストレル) |

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

ノスタルジックな思いをかきたてさせるこの曲は、長年にわたり私のフェイバリット。手元にある音源の中では宮本笑里さんのバイオリンとピアノのデュオ版もすてきですが、ロジェのピアノ独奏で聴くと豊かな倍音を含む和声の響きが(不協和音も含めて)柔らかく広がります。なんと言うか、今まで聞こえていなかった音が絶妙のバランスで全部聞こえてくる感じ。

ラヴェル:鏡

「蛾」「悲しい鳥たち」「洋上の小舟」「道化師の朝の歌」「鐘の谷」の5曲からなるピアノ組曲。不定型に飛び回る蛾(娼婦の隠喩)、鳥がさえずる深い森、力強く上下する波に翻弄される小舟(葛飾北斎『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』にインスパイアされたもの)、フラメンコの華やかなステップ、そしてパリの町のところどころから聞こえてくる教会の鐘の音、といった具合にそれぞれのタイトルから想像される情景が、ロジェの指先を通じて曲の中から鮮やかに立ち上がりました。

ラヴェル:ソナチネ

「Modéré」「Mouvement de Menuet」「Animé」とそれぞれ指定された3楽章形式で、プログラムの解説(長井進之介氏)を引用すると次のとおりです。

第1楽章は4度下行のメロディが印象的に響く流麗な楽曲、第2楽章はラヴェルの好んだメヌエットで書かれており、装飾やポリフォニックな書法によりバロック舞曲が意識されている。第3楽章はトッカータ風の華麗なロンド。第1楽章の主題が回想するように浮かび上がってくる。

「鏡」がいわば情景描写的だったのに対しこちらは古典的な作風ですが、優しく美しい旋律が随所に聞かれる楽曲で、華麗なロンド

と紹介される第3楽章の中にもどこか懐かしく思える繊細な響きがあって、とても上品にまとめ上げられていたように感じました。

ここで前半の演奏が終わり、ロジェが拍手に送られてステージを降りたところで休憩に入りました。なお、この日はよりいっそう音楽の旅路をお楽しみいただきたい

というロジェの希望により曲間の拍手は控えることが求められていたのですが、これはラヴェルの作品世界に没入する上ですばらしい効果をあげていました。

ドビュッシー:前奏曲集 第1巻

冒頭に記したように半世紀前のロジェの演奏と今回の演奏とを聴き比べると、やはりところどころでニュアンスが変化していることが聞き取れましたが、それ以上にCDでは旋律としてしか意識できていなかった音の流れが、低音部の響きがより深く伝わることで豊かな和声の動きとして認識できる箇所が随所にあって、新鮮な印象を受けました。また、前半のラヴェル以上にダイナミズムの変化が激しい演奏が多く、たとえば静謐そのものの「雪の上の足跡」から一転して暴力的とすら言える「西風の見たもの」を経たのち、端正な「亜麻色の髪の乙女」をじっくりと聞かせる一連の流れには耳が釘付けです。

そして、自分にとってこの日のハイライトとなったのは「沈める寺」でした。海の底から静かに浮かび上がる伝説の大聖堂、その中から聞こえてくる鐘の音や聖歌。使っているのは聴覚なのに、眼前にはっきりと荘厳な情景が浮かびます。実は今朝、2泊3日の山行を終えて盛岡から夜行バスで帰ってきてその日の夜にこれなので、聴いているうちに自分の意識も「沈める寺」ということになるかも……と危惧していたのですが、それは杞憂でしかありませんでした。

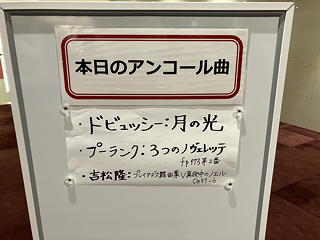

アンコールではおなじみドビュッシーの「月の光」、そしてプーランク「3つのノヴェレッテ 第2番」が演奏され、賑やかで軽やかな後者を歯切れよく弾き終えると同時にロジェが立ち上がってにこやかに両手を広げてみせたときにはアンコールはここまでかなと思ったのですが、鳴り止まない拍手に応えてさらにもう1曲、吉松隆「真夜中のノエル」を演奏してくれました。1997年にも演奏されたこの曲がこの日のアンコールのラストで取り上げられ、そのしめやかな最後の一音がホールの空間に吸い込まれていったとき、自分の中ではこの日の演奏が28年前のロジェのリサイタルと円環を描いて繋がったように思えて感無量でした。

|

|

終演後にはサイン会が催され、私も列に並びました。するとその列の中にまじっていた小学生くらいのちびっ子の番になったとき、ロジェはとりわけうれしそうな顔になってその子の名前を聞き、わざわざその名を書き添えてサインした上で「ピアノ習ってるの?」と身振りで質問して、その子がうなずくと励ましの言葉をかけていました。その子にとってこれは一生の思い出になったでしょうし、きっと彼は、うまいピアニストであると共に敬愛されるピアニストになろうと心に刻んだに違いありません。