Steve Hackett

2025/07/06

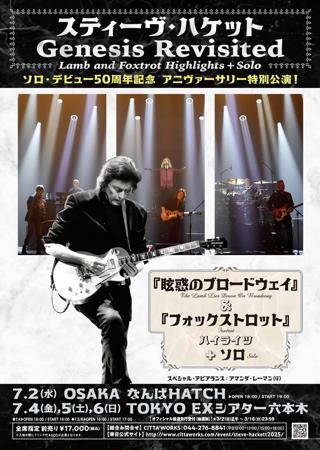

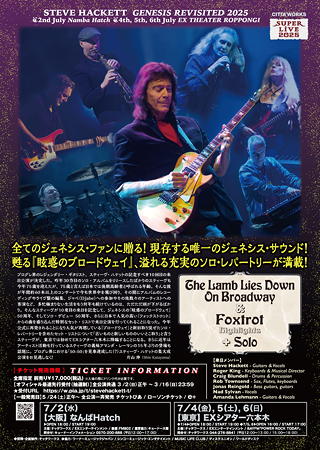

EX Theater Roppongiで、Steve Hackettによる『Genesis Revisited』。今年はSteveがGenesis在籍時に制作した初ソロアルバム『Voyage of the Acolyte』のリリースから50周年にあたり、また今回の来日は彼にとっては10回目の来日なのだそうです。これをこちら側から見ると、初めてSteveの姿を見たのがJohn Wetton、Ian McDonaldらと共演した1996年の初来日時で、その後2013年、2016年、2022年ときて今回が5回目の対面です。

EX Theater Roppongiで、Steve Hackettによる『Genesis Revisited』。今年はSteveがGenesis在籍時に制作した初ソロアルバム『Voyage of the Acolyte』のリリースから50周年にあたり、また今回の来日は彼にとっては10回目の来日なのだそうです。これをこちら側から見ると、初めてSteveの姿を見たのがJohn Wetton、Ian McDonaldらと共演した1996年の初来日時で、その後2013年、2016年、2022年ときて今回が5回目の対面です。

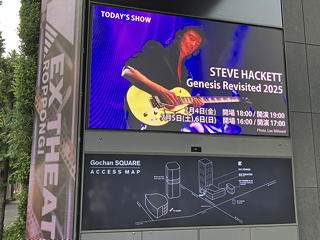

EX Theater Roppongiを訪れたのは初めてでしたが、渋谷駅からバスで1本と好立地。開演30分前に着いてみると、意外にもさまざまな年齢層の人たちがSteveの公演を告げるディスプレイの写真を撮っていました。当然私も写真を撮ってから中に入り、ドリンク代600円を支払ってPETボトルのお茶を手にして席に着きました。今回ゲットできた席は前から1/3くらいの列の右端で、中央やや下手寄りのSteveの立ち位置からは遠いものの、少し傾斜がついているためにステージがよく見通せます。ここから見えるメンバーの立ち位置は定番通り、後列が上手側にCraig Blundell(ドラム)、下手側にRoger King(キーボード)、前列は上手からJonas Reingold(ベース)、Amanda Lehmann(ギター / ボーカル)、Steve Hackett(同)、Rob Townsend(管楽器とキーボード)、そしてRobの後ろ・Rogerの前にNad Sylvan(ボーカル)です。このうちAmanda以外は前回の来日時と同じメンバーで、かたやAmandaの姿を見るのは私はこれが初めてですが、彼女がギターを弾きながら美声で歌う姿をYouTubeで何度も見ていました。

そして定刻となり、客席の照明が落ちてメンバーが登場し歓声が上がる中、ラジオや蒸気機関車といったSEが流され、ストリングスのイントロにSteveのギターのロングトーンが重なってきました。

People of the Smoke

オープニングナンバーは、Steveの最新作『The Circus and the Nightwhale』(2024年)の冒頭を飾る「People of the Smoke」。Steveが生まれた1950年のロンドンの情景をシリアスな曲調で描くこの曲は主にSteveとAmandaのデュエットで歌われ、そして迫力あるリズム隊をバックにのっけからタッピング全開のギターソロが披露されてすぱっと終わりました。

Circo Inferno

続いてやはり『The Circus and the Nightwhale』から「Circo Inferno」。原曲では中近東風の弦楽器で弾かれていたイントロがここではソプラノサックスのソロにより演奏され、そしてドラマーの4カウントからまたしてもハードに畳み掛けてくるロックナンバー。ただしエスニックな音階が採用されているのは、サーカスとロマ(ジプシー)のイメージを重ねたものかもしれません。そして原曲ではAnd aaround and around and around

というリフレインが繰り返されるうちにフェードアウトしていたのに対し、ここではリズムがむしろ力を増していき、そこにおそらくサンプリングの混声合唱が加わって大仰なまでに盛り上がって終わりました。

ところで『The Circus and the Nightwhale』はSteveの自伝的なコンセプトアルバムだということですし、「Circo Inferno」は「地獄のサーカス」という意味でしょうから、これは彼の人生の中でつらかった時代を象徴しているのでしょう。それはいったい何だったのか。Genesis脱退時のこと?

これら2曲が終わったところでSteveは「サイコー!」とやって喝采を浴び、さらに一通りの挨拶をカンペ片手に日本語で行ってから、次の曲は同じアルバムからの少しジャジーな曲だと紹介しました。

These Passing Clouds

これをジャジーと言っていいのかどうかわかりませんが、それまでの2曲がストレートなロックナンバーだったのに対し、こちらはマイナー基調かつミドルテンポの短いインストナンバーで、泣きのギターと管楽器(イントロはフルート、曲中はソプラノサックス)が交互に前面に出てきます。しかし極限までコンプレションされたベースの音圧があまりにも高く、おまけに途中からベースペダルも加わってメロディ楽器を飲み込んでしまったような……。

The Devil's Cathedral

『Surrender of Silence』(2021年)からの「The Devil's Cathedral」は、Steve・Roger・Jonas・Craigの4人でスタート。重厚なチャーチオルガンで始まり、ドラムが入ってくると妖しげなギターのメロディ。Nadがステージに戻ってボーカルをとっている間、後ろで両手に粉をつけるSteveの姿を見ながら、Jonasのベースの音がトレブリーになっていることにほっとしました。そうこうしているうちに目まぐるしいリズムのギミックが連ねられた先で曲調がいったん落ち着いたと思いきや、ドラムとベースがそこからぐんぐん走り出し、ピッチシフターでハーモナイズされたギターによる魔法のようなソロが繰り広げられました。

この曲が終わったところでSteveによるメンバー紹介が行われ、ついで「一緒に歌ってください」という言葉と共に演奏されたのは懐かしいこの名曲です。

Every Day

『Spectral Mornings』(1979年)から、スクエアな明るいキーボードのリフがドライブする「Every Day」。Amandaも加わった美しいハーモニーで繰り返される「Every Day」をSteveは一緒に歌ってほしかったのだと思うものの、彼の誘いはあまり日本人聴衆に届いていなかったかもしれません。そして音数控えめでどこまでも美しく、しかしどことなく物悲しいギターのメロディーがときにAmandaのギターやサックスと絡み、さらにベースの細かいパッセージと拍の区切りを大胆にまたぐドラムのフィルが重なって曲を盛り上げてきますが、歌詞の最後にYou became a ghost to me long before you died

と歌われているとおり、この究極に美しい曲はSteve自身のつらい経験に基づくアンチドラッグソングで、明るく合唱できる類の曲ではありません。

A Tower Struck Down

タロットカードを「可聴化」したアルバム『Voyage of the Acolyte』からのインストナンバー。不安をかきたてるオーケストラサウンドとフルート、ダークなユニゾンリフやサウンドコラージュ、悲鳴を上げるようなアルトサックスが積み重ねられた果てにリズムが止まり、メロトロン風のストリングスが静かに空間を埋めてから、そのままベースソロにつなぎました。

Bass Solo

冒頭からずっとファイヤーグローのRickenbackerを弾いていたJonasは「A Tower Struck Down」から真っ赤でモダンな外観のベースに持ち替えており、これを使って主に高音部での(クラシックギターのようにも聞こえる)ナチュラルトーンによるアルペジオを中心としたソロを組み立てていきました。そこにはさまざまな引用やオマージュが施されていたようで、Jaco風のハーモニクスを聴かせたりバッハ無伴奏チェロ組曲を(ということは「Horizons」も)思い出させる高速アルペジオを披露したり。ついでドラムとのデュオになり、ひとしきりのフレーズを弾いてその最後に聴衆に2拍の手拍子を促したのはJimi Hendrix「Voodoo Child」のイントロ部分です。

Camino Royale

リズム隊のデュオに引き続きただちにピアノが入って『Highly Strung』(1983年)から「Camino Royale」。冒頭の12拍子パターンが終わるとSteveが、解釈の難しい歌詞を持つこの曲らしく奇怪なムードの独唱をしっかり聴かせ、そこから原曲を離れて、エレピとリズム隊によるいくぶん沈静化したバッキングを背に聴きながらのテナーサックスのアドリブソロに入りました。徐々に熱量を上げていくこのサックス演奏はRobのこの日一番の聴かせどころで、3分間ほども続いたと思われるエモーショナルなソロが終わったときには大きな拍手が上がりました。引き続きSteveのソロになり、ナチュラルなディストーションからトリッキーなトレモロエフェクト、ワーミーペダルを用いたギミックなどをかませたカラフルかつスピーディーなギターソロが展開しましたが、こうしたSteveのアイデアの豊富さもさることながら、ソロ楽器の動きに敏捷に反応してリズムパターンを自在に変えていくCraigのドラミングにむしろ感心しました。

Shadow of the Hierophant

Steve自身の口から「今年は『Voyage of the Acolyte』の50年アニバーサリーだ」と説明され、さらに「今夜はAmandaがいるので曲の全部を演奏できる」(YouTubeで見ると女性ボーカルを伴わないときは中間のタッピングソロからスタートしている)と語って演奏されたこの曲が、第1部:ソロコーナーの最後の曲になりました。その言葉の通り、荘厳なイントロに続きAmandaの透き通ったボーカルにフルートが重なる前半の美しさはたとえようもなく、ついでSteveによるタッピングソロからのツインギターとキーボードによるベル音のパートを経て、ギターを中心とした無限に続くリフレイン。その中でドラムはフリーに叩きまくり、ベースは野放図なまでに音圧を上げていって身体にビリビリと響いてくるほどです。こうした耐え難いカオスの最後にSteve→Rob→Craigとアイコンタクトが回って、ようやく終曲となりました。

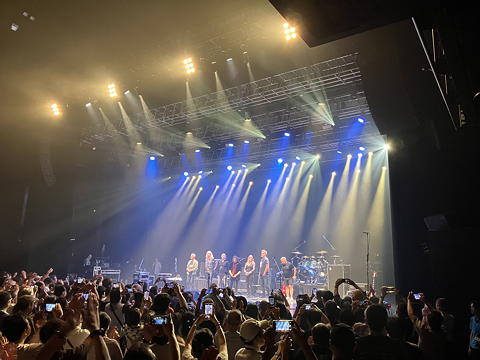

ここでいったんメンバーが勢揃いし、立ち上がった聴衆からの拍手を受けたSteveが休憩を宣言して、25分間の休憩となりました。

Excerpts : The Lamb Lies Down on Broadway

- The Lamb Lies Down on Broadway

- Fly on a Windshield

- Broadway Melody of 1974

- Hairless Heart

- Carpet Crawlers

- The Chamber of 32 Doors

- Lilywhite Lilith

- The Lamia

- It

休憩時間の終わりの方でBGMの代わりに遠くから聞こえるサイレンや車のクラクションなどを含む雑踏の音が数分間続きましたが、これはもしかするとブロードウェイの情景描写?そんなことを思っているうちに客席が暗くなり、メンバーがステージに戻ってきてあの唯一無二のピアノのイントロから「The Lamb Lies Down on Broadway」が始まりました。この日のライブではアルバム『The Lamb Lies Down on Broadway』の全曲ではなく抜粋版が演奏されることがあらかじめわかっていたので、興味の中心はどういう選曲になるかという点でしたが、結果は上記のリストの通り。演奏自体は原曲をほぼ忠実になぞるものですが、いくつか印象に残った点を書き記しておきます。

まずタイトルナンバーの「The Lamb Lies Down on Broadway」では、Jonasが12弦とベースとのダブルネックを肩に掛けて現れました。しかしこの曲ではベーシストはベースしか弾かないはずなので、12弦の方は次の曲で使うのかと思いきや、「The Lamb Lies Down on Broadway」が終わったとたんにダブルネックは下げられRickenbackerに戻ってしまってその後二度と現れることはありませんでした。ここでダブルネックを持ち出したのは単に雰囲気作りだったのかな?そしてここからのリードボーカルはもちろんNad、この曲でのコーラスはSteveとRodです。

続いて演奏された「Fly on a Windshield」はSteve自身がアルバム中でも特に高く評価しており、さらに「The Lamb Lies Down on Broadway」「Fly on a Windshield」「Broadway Melody of 1974」と3曲を原曲通りに続けたことで聴衆をどっぷりRaelの世界へ引きずりこむ役割を果たしています。かく言う私もウン十年前にこのアルバムを初めて聴いたとき、「Fly on a Windshield」の途中からどかんと音圧が上がり極めて印象的なギターソロが展開するのを聴いて鳥肌が立った口です。そしてステージ上ではありとあらゆるエフェクトギミックを盛り込んだ長大なギターソロが展開してから、中央後方のお立ち台で下からの照明に照らされたNadが千変万化するボーカルで歌う「Broadway Melody of 1974」に曲が引き継がれました。

「Broadway Melody of 1974」が演奏されてしまうと次は「Cuckoo Cocoon」が来ないとどうしても不自然に聞こえてしまうのですが、さすがにそこまでオリジナル通りに引っ張るわけにはいかず、続いて演奏されたのは4曲飛ばして主人公Raelが夢の中で聴くロマンティックなインストナンバー「Hairless Heart」。アタックを消したギターの音はかつてはボリュームペダルで出していたでしょうが、今はアタック・ディケイという便利なエフェクターがあります。さらにその次は「Counting Out Time」かと言えばこれもさにあらずで、1曲飛ばしてNadのボーカルにAmandaとJonasがコーラスを添える「Carpet Crawlers」でした。

このへんは難しいところで、オリジナルの『The Lamb Lies Down on Broadway』を熟知しているファンの立場からすれば「この曲の次にはあの曲」というのが刷り込まれていますから、途中を飛ばせばどうしても肩透かし感が生じるのは仕方ありません。そのかわり「Hairless Heart」と「Carpet Crawlers」との曲間をなくして間髪入れずにつなげたのはよい工夫でしたし、「Carpet Crawlers」で深いエコーの効果により遠くで鳴っているように聞こえる超絶サステインギターとミラーボールを駆使したライティングには素直に感動しました。ちなみに私が初めて買ったGenesisのレコードはライブ盤『Seconds Out』(1977年)で、そこで聴かれる「Carpet Crawlers」でのギターのロングトーンにも心底驚いたことを覚えていますが、当時はまだフェルナンデスのサスティナーは存在せず、Steveは普通のLesPaulを弾いていたと思われるので、どうやってあのロングトーンを手に入れたのか興味津々です。

ステージ上に話を戻すと「Carpet Crawlers」と次の「The Chamber of 32 Doors」の間にちょっとした間が生まれてしまったのですが、その間を埋めるように客席から「サイコー!」と掛け声がかかってSteveは思わずにっこり。そして演奏された「The Chamber of 32 Doors」ではNadのボーカルによるI need someone to believe in, someone to trust

というRaelの悲痛な叫びが聴かれ、ここまでワルを通してきたはずのRaelがついにTake me away

と救いを求めます。この「The Chamber of 32 Doors」はLPで言えばB面最後の曲で、次に演奏された「Lilywhite Lilith」はC面1曲目。前曲ラストのしんみりした雰囲気から一転してハードなディストーションベースで始まる「Lilywhite Lilith」ではRobのキーボードに注目していたところ、左手ではギターの低音を補強し、右手はコーラス時にヴォコーダーとして用いられていたように見えました。

いよいよ最後から2曲目として演奏されたのは、さすがにこれは外せないと思われる「The Lamia」。美しいピアノの調べに乗って3匹のLamiaたちとRaelとの間の官能的なシーンが展開した後、Steveのやはり彼ならではのロングトーンによるギターソロにRobのソプラノサックス(原曲ではもちろんPeter Gabrielのフルート)が絡んで印象深く曲が締めくくられ、そして最後はJonasがベースをギターに持ち替えて、Raelの物語をリスナーすべてにとっての普遍的な物語に転換してみせる「It」で景気良く大団円となりました。

こうして見るとこの抜粋版は、冒頭の「The Lamb Lies Down on Broadway」とラストの「It」の間にそれぞれギターの見せ場がある曲をサンドイッチしてあってなかなかに充実したダイジェストでした。とは言うものの、Tony Banksのシンセサイザーでの名人芸が眼目の「In the Cage」や「The Colony of Slippermen」「Riding the Scree」が省略されたのは仕方ないとしても、Steveがこのアルバムに持ち込んだアイデアの多様性を聴くという観点からはせめて「Here Comes the Supernatural Anaesthetist」は取り上げてほしかったように思います。

そして根本的な問題として、「The Lamia」からいきなり「It」にジャンプしてしまったのではRaelの物語が完結しません。ブロードウェイで自我に目覚め、フリーウェイ上での臨死体験を経てさまざまなイメージと出会いながら内面の旅を続けたRaelが、Slippermenのコロニーで再会した兄Johnを激流の中から救い上げたときそこに自分の顔を見ることで、Raelは自分自身が救済されたことに気づくわけですから、この救済のプロセスを描く「The Light Dies Down on Broadway」から「In the Rapids」までが完全にオミットされてしまうとストーリーとして成り立たっていないわけです。確かに(間にはさまれている「Riding the Scree」は別として)これら2曲はお世辞にもライブ映えする曲とは言えないので致し方ないのですが、いずれにせよ今回の抜粋版は、すばらしい演奏を堪能できたという喜びはもたらしつつも、コンセプトアルバムとしての『The Lamb Lies Down on Broadway』のダイジェストにはなり得ていなかったというのが、聴き終えたときの私の感想でした。

Supper's Ready

「ナツカシ」「more nostalgic」という言葉を使って『Foxtrot』を持ち出しながら「その半分しか演奏できずに申し訳ない」とジョークを飛ばして演奏されたのが、アルバムのB面の大半を占める「Supper's Ready」です。「It」に引き続きギターを持ったJonasとSteve(いずれもエレクトリックギター)、それにキーボードでギター音を出すRogerの3人が紡ぎ出す美しいアルペジオとPeter Gabrielを彷彿とさせるNadのボーカルであの世界が再現され、ドラムが入ってリズムがクリアになる「The Guaranteed Eternal Sanctuary Man」パートで最大照度の白色光がステージ上を輝かせるさまは感動的でした。さらにNadの神々しいボーカルの背後でキュンキュンと小ネタを入れていたSteveは、「Ikhnaton and Its-a-Con and Their Band of Merry Men」では元から音域の広いギターのソロフレーズにさらにワーミーペダルやトリッキーなディレイ、アタック・ディケイなどのエフェクトを駆使し、練達のタッピングももちろん見せて原曲以上にカラフルなギターを聴かせた上に、リズミカルでコミカルな「Willow Farm」では「Soil, soil, soil!」とダミ声も聴かせてくれました。ちなみに「Supper's Ready」の中でベーシストのJonasがベースギター(Rickenbacker)を弾いていたのはこの「Willow Farm」だけ。そしてこの曲の最大の(ただし残念ながらギターではなくキーボードの)聴きどころである「Apocalypse in 9/8」ではJonasのギターとベースペダルが作る2*1*3*のリズムの洪水の上でRogerによる磐石のオルガンソロが聴かれ、輝かしい終曲「As Sure as Eggs is Eggs」のアウトロでここぞとばかりに弾かれたSteveのギターは正攻法の弾きまくりソロでした。

スタンディングオベーションで拍手と歓声を送る聴衆、ゆったりした仕草でこれに応えるSteve。ここからはアンコールです。

Firth of Fifth

イントロのピアノからきちんと再現された「Firth of Fifth」。Jonasと共にコーラスを歌い、使ったボトルネックを律儀にポケットに戻し、手拍子ポイントでは予想通り手拍子を求める仕草を示すSteveにほっこり。シンセサイザーソロに続くギターソロでは、あのアイコニックなロングサステインを存分に聴かせてくれました。

Drum Solo / Los Endos / Slogans / Los Endos

この日の演奏を通して随所に腕の冴えを見せていたCraigによる5分間以上のすこぶる手数の多いドラムソロを経て、全員がステージに戻っての「Los Endos」がラストソングです。『Defector』(1980年)からのダークな「Slogans」の怒濤のタッピングを組み込みつつ、最後は堂々たる(しかしちょっとテンポが速い)「Squonk」パートの演奏で、この日のライブの全曲を大きな喝采の内に終了しました。

17時の開演で、途中に25分間の休憩があったとは言え、最後の曲が終了した20時までちょうど3時間。この間一切集中力を切らさず高度な演奏を繰り広げたSteveとそのバンドにまずは脱帽です。また『The Lamb Lies Down on Broadway』の抜粋版に関しては上記の通り思うところがあるものの、個々の楽曲レベルで見ればソロ作も含めてどの曲にもこの上ない魅力があり、そうした曲のポテンシャルがステージ上で存分に引き出された上に、ところどころに新鮮な息吹が吹き込まれていたことにも感嘆しました。毎度思うことですが、ここが単なるトリビュートバンドとの決定的な違いであり、私が(たとえ何歳になろうと)オリジナルメンバーによるライブに足を運ぶ所以です。

それにしてもここ数年のライブ参戦実績を振り返ってみると、2021年のRobert Fripp(その時点で75歳)、2023年のCarl Palmer(73歳)、2024年のSteve Howe(77歳)、先日のBill Bruford(76歳)、そして今回のSteve Hackett(75歳)といずれも70代なかば。さらにプログレに絞らなければ2023年のDeep Purple(77歳が2人+74歳が2人)という化け物のようなバンドもあって、つくづくブリティッシュロッカーというのは息が長いと思わされます。もちろんそれは、積み重ねてきた人生の英知がもたらす自己規律のなせるわざですが、早くから功成り名を遂げた彼らがそれでも半世紀以上に渡って自らステージに立ち続けてきたモチベーションの源泉は何なのか。

さて、Steve Hackettに関しては彼のGenesis在籍時にリリースされたアルバムでまだ50周年を迎えていないものが二つ残っています。すなわち『A Trick of the Tail』(1976年)と『Wind & Wuthering』(同)で、これらをまとめてまたまた日本に「Revisit」ということは大いにありそうです。もっともこれまでの実績に照らすと、先にイギリス・ヨーロッパツアーを終えてから周回遅れ

(パンフレット掲載の解説による表現)で来日することになるので、想定される次の来日は2027年。そのときSteveは77歳です。同じ名前を持つSteve Howeの例もあるので決して無理なことではないと思いますが、引き続き健康に留意し、内なる創造の泉を枯渇させることなく、また日本の土を踏んでいただきたいものです。

|

|

ミュージシャン

| Steve Hackett | : | guitar, vocals |

| Roger King | : | keyboards, musical director |

| Craig Blundell | : | drums |

| Rob Townsend | : | saxophone, flute, keyboards, percussion, bass pedals, vocals |

| Jonas Reingold | : | bass, guitar, bass pedals, vocals |

| Nad Sylvan | : | vocals |

| Amanda Lehmann | : | guitar, vocals |

セットリスト

- People of the Smoke

- Circo Inferno

- These Passing Clouds

- The Devil's Cathedral

- Every Day

- A Tower Struck Down

- Bass Solo

- Camino Royale

- Shadow of the Hierophant

--- - Excerpts : The Lamb Lies Down on Broadway

- The Lamb Lies Down on Broadway

- Fly on a Windshield

- Broadway Melody of 1974

- Hairless Heart

- Carpet Crawlers

- The Chamber of 32 Doors

- Lilywhite Lilith

- The Lamia

- It

- Supper's Ready

--- - Firth of Fifth

- Drum Solo / Los Endos / Slogans / Los Endos