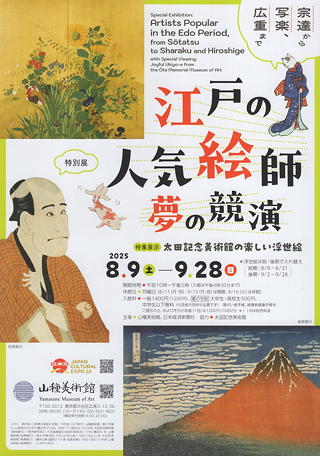

江戸の人気絵師 夢の競演

6月に見た「五大浮世絵師展」の余韻が覚めやらぬ中(?)、山種美術館(広尾)では8月9日から9月28日までの会期で「特別展 江戸の人気絵師 夢の競演 宗達から写楽、広重まで」が開催されることになりました。山種美術館の公式サイトによるこの展覧会の説明は次のとおりです。

江戸時代、個性豊かな絵師が次々に登場し、多彩な作風が花開きました。一世を風靡した彼らの作品は、現在も多くの人を魅了し続けています。このたび山種美術館では、江戸時代に活躍した人気絵師たちが勢ぞろいし、浮世絵と江戸絵画の名作が一堂に会する展覧会を開催します。

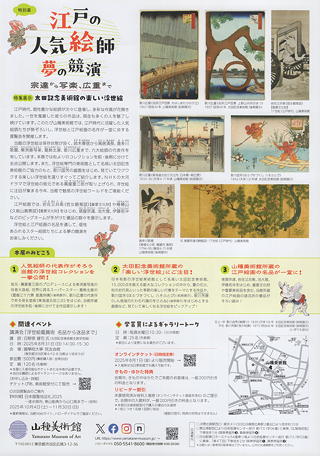

当館の浮世絵は保存状態が良く、鈴木春信から鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重まで、六大絵師の代表作を有しています。本展では粒よりのコレクションを前・後期に分けて全点公開します。また、浮世絵専門の美術館として名高い太田記念美術館のご協力のもと、歌川国芳の戯画をはじめ、見ていてワクワクする楽しい浮世絵を選りすぐってご紹介します。NHKの大河ドラマで浮世絵の版元である蔦屋重三郎が取り上げられ、浮世絵に注目が集まる今年、当館で魅惑の浮世絵ワールドをご堪能ください。

江戸絵画では、岩佐又兵衛《官女観菊図》【重要文化財】や椿椿山《久能山真景図》【重要文化財】をはじめ、俵屋宗達、池大雅、伊藤若冲などのビッグネームが手がけた優品の数々を展示します。

浮世絵と江戸絵画の名品を通して、個性あふれるスター絵師たちによる夢の競演をお楽しみください。

そしてこの粒よりのコレクション

には歌川広重の保永堂版《東海道五拾三次》が含まれており、前期展示では日本橋から掛川まで、後期展示では袋井から京師までと東西に分けて全点を展示することになっています。これは是が非でも見に行かなくては。

2025/08/12

そんなわけでまず山種美術館に足を運んだのは8月12日。月の初めの方は酷暑が続いていましたが、この日は時折小雨がぱらつき過ごしやすい気温で、恵比寿駅から美術館までの上り坂も苦にならない気候でした。

第1章 山種コレクションの浮世絵

この日の展示は冒頭に良好な保存状態の作品が少ないと言われる東洲斎写楽《二台目嵐龍蔵の金貸石部金吉》を置いてから、まず奥村政信《踊り一人立》、鈴木晴信《梅の枝折り》、鳥居清長《風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人》……と時代を追う中で、浮世絵が最初は墨摺に手彩色であったものから2,3色の紅摺、そして多色摺の錦絵へとカラフルさを増したことを紹介し、同時に絽の質感を出せるごま摺、グラデーション技法である板ぼかし、髪の生え際の細密な表現である毛割など摺りの技術の進歩を手際よく示した上で、展示の中核をなす歌川広重の版画群をずらりと並べます。

山種美術館の《東海道五拾三次》は保永堂版の画帖装の初摺で、題字を記した扉が最初に示されてから《日本橋・朝之景》以下の27枚がずらりと並んで壮観です。初期の摺であることを示す特徴は随所にあってそれぞれに丁寧な解説が付されており、それらをかいつまんで紹介すると次のようです。

- 《日本橋・朝之景》空の左右に雲がある(後に雲は省略される)。

- 《品川・日之出》左端の船の帆柱の間に朝日が見える(後に朝日は省略される)。

- 《保土ヶ谷・新町橋》屋根や梢に薄墨のぼかしがある(後にぼかしは省略される)。

- 《戸塚・元町別道》旅人が馬から飛び降りている(後に旅人は馬に乗った姿になる)。

- 《蒲原・夜之雪》画面上部が暗く中程以下は明るい天ぼかし(後に逆の地ぼかしになる)。

解説には後の摺の図版も添えられていて違いが視覚的にわかるようになっており、たとえば《蒲原・夜之雪》の地ぼかしバージョンでは初摺で白っぽかった建物がネガとポジのごとくに黒く描かれて夜の雰囲気が強調されていることが一目瞭然でした。また《三島・朝霧》では中心人物を取り巻く周囲の鳥居・建物や遠景の人々がシルエットとして描かれることで生まれる効果、《原・朝之冨士》では富士山のてっぺんだけが四角い画面からはみ出したユニークな作りにいずれも感心しましたが、《日坂・佐夜之中山》を見たときには「これが西行法師が命なりけり

と歌に詠んだ『小夜の中山』か」とある種の感慨を覚えました。もしかすると、この画帖を初めて手にとった天保期の読者も同じことを思ったかも?

さらに前期展示では歌川広重の《近江八景》のうち《唐崎夜雨》《石山秋月》《比良暮雪》《堅田落雁》《瀬田夕照》《三井晩鐘》の六点が展示されていることも見逃せません。《東海道五拾三次》は街道筋の模様を活写するものだけに、そこには大名行列(《箱根 湖水図》)から茶店の女(《丸子・名物茶屋》)に至るまで貴賤さまざまの人の営みが描かれていますが、《近江八景》はいわば純粋風景画。この六点の中では《唐崎夜雨》を除く五点が、静謐な情景の彼方に大きな山の姿をシルエットとして置いて、大判とは言いながらさして大きくはない画面の中に吸い込まれそうになるほどスケールの大きな景観を封じ込めていました。

第2章 山種コレクションの江戸絵画

第1展示室の後半は「江戸絵画」ということで、琳派、狩野派、文人画、円山・四条派が並びます。この日撮影を許可されていたのも、浮世絵ではなく、琳派らしい華やかさを誇る鈴木其一《四季花鳥図》(下の写真)でした。

この章でも酒井抱一《秋草鶉図》や岩佐又兵衛《官女観菊図》(重文)、椿椿山《久能山真景図》(重文)など貴重な作品がいくつも展示されていましたが、《官女観菊図》には六条御息所と斎宮を描いたものだとする指摘があるという説明にはとりわけ興味を引かれました。文人画の方は、なんと言うかヘタウマ的な作風も見受けられましたが、谷文晁《辛夷詩屋図》は別格。また山本梅逸《蓬莱山図》が極端な縦長の構図の中に巍々たる岩山と共に松竹梅と鶴を手際よく配している様子も面白いものでしたし、第1展示室の最後に置かれた作者不明の大きな屏風絵《源平合戦図》は画面のあちこちに一ノ谷、屋島、壇ノ浦の著名なエピソードを描いていて、絵解きの楽しさがありました。

特別展示 太田記念美術館の楽しい浮世絵

第2展示室は太田記念美術館から借用した「楽しい」浮世絵ということで、まずは花火にまつわる絵が並びましたが、中でも両国橋の上に密集した花火見物客の群を膨大なエネルギーで描ききった歌川豊国《両国花火之図》がことに見応えがありました。また、ほうずきの姿をした源義経と平教経による八艘飛びを描く歌川国芳《ほふづきづくし 八そふとび》がユニーク。子供向けのおもちゃ絵である歌川芳藤《しん板猫のあきんどづくし》は猫たちが人間の姿になってさまざまな物売りに扮する楽しい一品ですが、これを見て思い出したのは2016年の「俺たちの国芳 わたしの国貞」展で見た「浮世絵のできるまで」でした。そこでは絵師・彫師・刷師の共同作業で浮世絵ができあがる様子が漫画仕立てで解説されていましたが、登場人物はすべて猫。なるほど、あれはおもちゃ絵の伝統を踏まえたものだったのか。

2025/09/02

3週間の間を空けて、今度は後期展示です。「第2章 山種コレクションの江戸絵画」はほぼそのまま(短冊などに頁替・巻替あり)ですが、「第1章 山種コレクションの浮世絵」と「特別展示 太田記念美術館の楽しい浮世絵」はすべて入れ替わるという大盤振舞いです。

第1章 山種コレクションの浮世絵

前回の冒頭展示は写楽でしたが、この日は葛飾北斎《冨嶽三十六景 凱風快晴》です。有名でもあり見慣れてもいる浮世絵ではありますが、こうしてじっくり見るととても70歳頃の作とは思えない構図と色遣いの大胆さに呆れてしまいます。その後、前回も取り上げられていた奥村政信や鈴木晴信らが並び、喜多川歌麿は《青楼七小町 鶴屋内 篠原》。東洲斎写楽の大首絵《三代目坂田半五郎の藤川水右衛門》に続いて後期ならではの展示として歌川豊国の役者絵(「仮名手本忠臣蔵」から市川高麗蔵の千崎弥五郎と坂東箕助の早野勘平)が並び、歌舞伎ファンにはうれしいサービスです。

そしていよいよ歌川広重の《東海道五拾三次》後半は《袋井・出茶屋之図》から《京師・三條大橋》まで28枚。その中から、とりわけ面白く見たものを紹介します。

- 《袋井・出茶屋之図》田園風景の中に右奥から手前へと道がやってきていて、画面右側の道端に立つ高札の上でピーチク鳴く鳥と画面左端の茶屋の縁台に腰掛けて煙管片手に寛いでいる男とが目を合わせている様子がほのぼの。

- 《見附・天竜川図》左奥の森の上に横線が二本。これは森の部分の色板を作る位置を示す目印として彫られたもの(無駄彫)で、最終的には削られるはずのものなので、この線が残っているのは最初期の摺りである証拠です。

- 《白須賀・汐見阪図》画面の真ん中に大名行列が小さく描かれた坂道が大きなUの字を描き、その彼方に遠州灘の水平線。海上に浮かんでいる船は水平線の屈曲による帆の形だけで示す大胆な省略が印象的。

- 《吉田・豊川橋》上記《白須賀》とは反対に、建築物の直線がとても端正な印象を与えます。

- 《御油・旅人留女》街道の左右に旅籠が並び、留女(早い話がポン引き)が旅人を強引に呼び込もうとしている図。線遠近法が顕著な効果をあげていますが、よく見ると宿の講中札に彫師・摺師・絵師(広重)の名がさりげなくアピールされています。

- 《池鯉鮒・首夏馬市》草原に馬が放し飼いされている情景を描き、その彼方には青地に白雲〜白地〜赤地とグラデーションで空が示されていますが、青地の部分が見ようによっては広大な平原を見下ろした図(たとえると『ジャングル大帝』主題歌の最後の部分)にも見えてしまいます。

- 《亀山・雪晴》これは6月に「五大浮世絵師展」でも見たばかりですが、こちらの方は画面左下に夜明けを示すオレンジ色がなく、冷え冷えとした雰囲気でした。

- 《阪之下・筆捨嶺》右側の茶屋で休みながら、谷をはさんで対岸に聳える奇岩の山を眺める旅人たちののんびりした様子がほのぼの。手前の牛曳きの親子もいい味を出しています。

- 《京師・三條大橋》とりわけ広々とした構図で三条大橋を俯瞰し、旅の終わりの開放感を味わうことができます。向こうの東山には清水寺、麓には八坂の塔、知恩院の大屋根……。今から30数年前に私は京都四条河原町近くに本社がある会社に転職したのですが、初めてそのオフィスに出社して窓から目の前に東山を眺め、そのところどころに寺社の瓦屋根を見たとき、本当に京都に来てしまったのだなと実感したことを、この絵を見てしみじみ思い出しました。

前期展示の《近江八景》に対し、後期展示では《木曽路之山川》《武陽金沢八勝夜景》《阿波鳴門之風景》の三点が並び、これらは「雪月花」のシリーズとされています。いずれも《東海道五拾三次》のお手軽サイズとは異なり大判錦絵三枚続の大サイズなので雄大な景観を見下ろす構図になっていますが、花に見立てられた鳴門の渦潮の向こうに菱形に浮かぶ淡路島には、透視図法と空気遠近法とが併用されているという解説が付されていました。葛飾北斎もそうでしたが、この時代の浮世絵師が西洋絵画の技法を見事に自分のものにしていることには感心するばかりです。

第2章 山種コレクションの江戸絵画

上述の通り、この章は前期とほぼ同じなのでスルー。

特別展示 太田記念美術館の楽しい浮世絵

第2展示室は太田記念美術館から借用した「楽しい」浮世絵ということで、前期は花火にまつわる絵が並びましたが、後期のテーマは月です。ことに目を引いたのはここでも歌川広重の《信州更科田毎の月》でした。これは月の名所として知られる姨捨山(「姨捨」参照)に登った男女(なぜか男は老人ばかり)が下界の畦で仕切られた田の一つ一つに映る月を愛でるというものですが、広重らしからぬおおらかさが不思議でした。また、月岡芳年《平維茂戸隠山鬼女退治之図》(「紅葉狩」参照)は、維茂の背後に立つ女性の顔は典型的な美女なのに維茂の足元の水面に映るその顔は般若というモダンな表現。これらは謡曲の知識を持っていると背景が理解できて楽しみが増すはずです。

そして今回も子供向けのおもちゃ絵があり、前期は猫たちが人間の姿になってさまざまな物売りに扮していましたが、後期は人の姿の猫たちが料理屋で踊りのおさらい会を開いていました。これは屈託なく楽しいのですが、最後に置かれた歌川芳藤《兎の相撲》は、その牧歌的な名前とは裏腹に赤い目を吊り上げて気合の入った兎たちが相撲場に集結しているという恐ろしいもので、これを子供が見たら夢に出てきた兎たちの姿にうなされること間違いなしという一品でした。

|

|

- ▲フライヤー表面(左上→右下):鈴木其一《四季花鳥図(右隻)》 / 東洲斎写楽《二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉》 / 葛飾北斎《富嶽三十六景 凱風快晴》

- ▲フライヤー裏面(左上→右下):歌川広重《名所江戸百景 大はしあたけの夕立》 / 歌川広重《名所江戸百景 上野山内月のまつ》 / 岩佐又兵衛《官女観菊図》 / 歌川広重《東海道五拾三次之内 日本橋・朝之景》 / 歌川国芳《ほふづきづくし 八そふとび》 / 喜多川歌麿《青楼七小町 鶴屋内 篠原》 / 伝 俵屋宗達《槙楓図》

鑑賞を終えた後の恒例行事は、美術館の1階にある「Cafe椿」で今回の展示にちなんだ和菓子とお茶のセットをいただくこと。青山・菊家が作った和菓子の名前と絵画の対比は次のとおりです。

鑑賞を終えた後の恒例行事は、美術館の1階にある「Cafe椿」で今回の展示にちなんだ和菓子とお茶のセットをいただくこと。青山・菊家が作った和菓子の名前と絵画の対比は次のとおりです。

| 和菓子 | 絵画 |

|---|---|

| 夏の日 | 鈴木其一《四季花鳥図(右隻)》 |

| 白うさぎ | 森徹山《兎図》 |

| 秋げしき | 伝 俵屋宗達《槙楓図》 |

| 月夜の海 | 歌川広重《武陽金沢八勝夜景(雪月花の内月)》 |

| 涼風 | 月岡芳年 《東京自慢十二ヶ月 六月 入谷の朝顔 新ばし 福助》 俵屋宗達(絵)・本阿弥光悦(書) 《四季草花下絵和歌短冊帖》のうち「朝顔」 |

まず前期は次の組合せで抹茶をいただきました。

- 秋げしき

- 俵屋宗達作と伝わるく槙楓図>をもとに、緑のきんとんで槙の葉を、錦玉羹で楓の葉を表しました。中は上質な黒糖を使った大島あんです。(黒糖風味大島あん)

- 月夜の海

- 月に照らされ、きらめく夜の海を表現しました。道明寺粉と大納言小豆入りの錦玉羹が、涼やかな情景を引き立てます。(小豆入り錦玉羹)

そして後期は次の組合せに金箔茶です。

- 夏の日

- 夏の日差しをいっぱいに浴びて咲く向日葵をモティーフにしました。杏入りの練切りは、ほのかに甘酸っぱい仕上がりです。(杏入り練切り・こしあん)

- 白うさぎ

- そっと咲く秋の草花と白うさぎを写した、愛らしくも端正な練切り。胡麻の香りがやさしく広がります。(胡麻入りこしあん)

毎回二つずつと和菓子を欲張りすぎましたが、いずれもすこぶる美味しくいただきました。それでも、一つだけ残った「涼風」がいかにも心残りですが……。