野町和嘉 人間の大地

2025/08/14

世田谷美術館にて写真展「野町和嘉 人間の大地」。同氏の写真に接するのは、2004年に恵比寿の東京都写真美術館で見た「祈りの大地 野町和嘉写真展」以来のことです。

|

|

|

|

我が自宅から遠くないわりには世田谷美術館を訪れるのはこれがたったの三度目で、最初は2000年の「メソポタミア文明展」、次は2006年の「ルソーの見た夢、ルソーに見る夢」ですから、どちらにしても相当久しぶり。そして田園都市線用賀駅から15分ほどの道のりを歩いたところ、観光地でもないのにその道筋の整備具合にはまあ驚きです。さすがは世田谷区……と感嘆しているうちに緑豊かな砧公園に着き、その一角にある世田谷美術館に入りました。

さて、例によってまず美術館の公式サイトに掲載されている「開催概要」の一部を以下に引用します。

写真家・野町和嘉は、1972年、25歳の時にサハラ砂漠を訪れ、大きな転機を迎えました。辺境に関する情報が乏しい時代、出会った旅人と地図を分け合うような行程のなかで、野町は蒼穹の下に開けた地平線と、古来より連綿と続く人々の営みに魅せられていきます。サハラの写真が認められ各国のグラフ誌に掲載されるようになり、野町はさらにエチオピア、チベット、サウジアラビアと、深い信仰が人々の暮らしを形作っている、しかし外部の者が容易には近づくことのできない土地を目指しました。旅を続ける野町の写真には、過酷な風土のなかで暮らす人々の息遣いと生き抜く意志が宿っています。そして、その膨大な作品群は、デジタル・テクノロジーにより「アイロン掛けされた一枚のシーツで覆ったように急速度で画一化されつつある」現在では最早見ることのできない、貴重な人と大地のドキュメントといえるでしょう。

展示の構成は「サハラ」「ナイル」「エチオピア」「グレート・リフト・ヴァレー」「チベット」「メッカとメディナ」「アンデス」の7つのテーマで代表作品を紹介し、写真家の50年にわたる活動の足跡を辿るというものですが、第1室にはそれらのイントロダクションとして多彩な写真が一堂に会し、例外的にこの部屋に掲示された写真に限り撮影が可能となっていました。

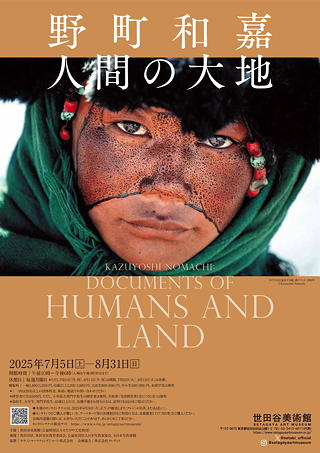

これらの中央にあったのは、この展覧会のキービジュアルでもある《カイラス山を巡礼する娘。西チベット 1990年》。2004年の展示会のときにも見ていますが、何度見ても、被写体となったこの遊牧民の娘のまっすぐな眼差しには心を鷲掴みにされてしまいます。

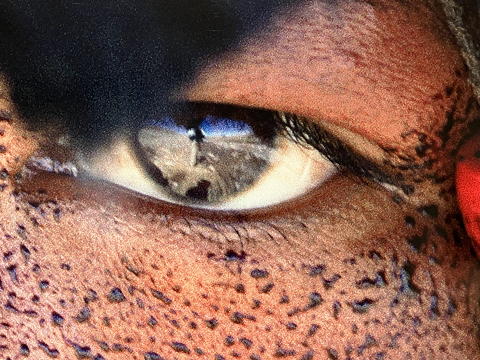

これはその瞳に映った西チベットの乾いた大地と、そこに立ってカメラを向ける野町氏の姿です。顔の上半分を覆う黒い斑点は、会場の解説によれば乳漿を煮詰めたトチャと呼ばれる乾燥よけの化粧

なのだそうですが、この写真が撮られたとき仮に彼女が15歳だったとしたら今は50歳で、十分存命である可能性があります。今もこのときと同じまっすぐな瞳を持っているのか、そしてこのときのような化粧の習俗は今も生きているのかが、とても気になります。

「開催概要」に書かれていたとおり、野町氏の写真家としての原点は25歳で訪れた「サハラ」で、そのコーナーには砂丘が作り出すスケールの大きな景観やたくさんのラクダを伴ったキャラバンの姿がありましたが、文化的に見て日本と最も遠く興味深かったのは次の「ナイル」の牧畜キャンプを写した一連の写真群です。日本で「ナイル」と聞くとついエジプト文明を連想してしまいますが、ここでのそれはスーダン南部のヌエル族・ディンカ族という牧畜民で、樹木らしきもののないどこまでも平らな大地に牛糞を燃やした灰が漂い、ほぼ裸体で痩身の男たちが牛たちと一体になって暮らす姿には少なからずカルチャーショックを受けました。野町氏が最初にこれらの写真を撮ったのは1981年のことで、展覧会を見終えてから買い求めた写真集に掲載されたエッセイによれば、スーダン内戦を経た後に独立を果たした南スーダンを2012年に再訪問した氏は、そこに31年前とほぼ変わらない牧畜キャンプの暮らしを見出したそうですが、その翌年に南スーダン内で勃発した内戦によって今日に至るまで社会の不安定は収まらずにいるそうです。

こうしたエピソードからも窺えるように、野町氏が目を向けているのは「風景」ではなく「風土」であり、そこに暮らす人々の営みであって、だからこそ展覧会のタイトルは「人間の大地HUMANS AND LAND」となっているわけですが、それは時の流れと共に個性を失い画一化する傾向を免れることができません。このことを、美術館のサイトは次のように表現していました。

野町がアフリカ大陸奥地まで分け入った1970年代から1980年代は、人々の暮らしは穏やかで安全だったようです。しかし、その後政情不安が高まり、紛争が勃発し、入国できない国々も少なくありません。また2000年以降、デジタル・デバイス、携帯電話の普及により、各地の暮らしは平準化されていきます。野町は同じ場所を数年開けて繰り返し訪れ撮影をしていくなかで、光景がどんどん変化していくのを実感してきました。人々の生活様式が、その土地独自の風習が、そして身に着けるものが急速に変化してしまった現在、野町の写真の光景は貴重な地球のドキュメントと言えるでしょう。

展示はさらに続き、その中で「エチオピア」ではエチオピア正教(古いキリスト教)、「チベット」ではチベット仏教、「メッカとメディナ」ではイスラム教、「アンデス」でも土着宗教と一体化したキリスト教といった具合に各地固有の宗教的伝統に没入する人々の姿が描かれますが、そこには厳しい自然環境(乾燥・高所)の中に暮らす人々が獲得した精神世界の深みという共通項があります。

個人的にはチベットの荒涼とした風土の中に身を置いた2014年のチベット旅行の経験が、五体投地を含む巡礼の情熱とその彼方に垣間見える文化大革命の傷跡の理解をとりわけ手助けしてくれましたが、最初のサハラ以来そうした風土に親しんできた野町氏の一連の写真を丹念に見ていけば、サウジ取材の要請を受けたことを契機として野町氏が正式にイスラム教に入信するまでに至ったことも納得です。

しかし一方では、圧倒的なボリュームの砂丘やアフリカ大地溝帯のダイナミックな景観、湖の向こうに遠く霞む聖山カイラス、神秘的な青と白の世界を作り出すウユニ塩湖など、人間の営為の背景にあって万古不易と思わせてくれる景観そのものに何事かを語らせる写真も含まれていて、純粋に「見る愉しみ」を味わうこともできる写真展にもなっていました。

|

|

- ▲フライヤー表面:《カイラス山を巡礼する娘。西チベット 1990年》

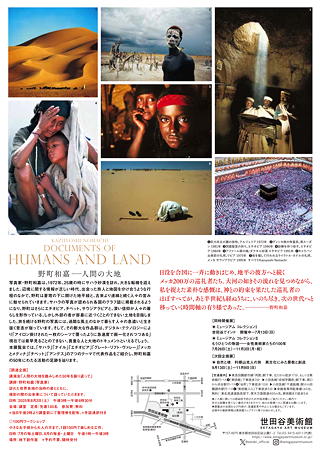

- ▲フライヤー裏面(左→右):《巨大砂丘の麓の放牧。アルジェリア 1972年》 / 《ディンカ族の牧畜民。南スーダン 1981年》 / 《洞窟聖堂の祈り。エチオピア 1996年》 / 《診療を待つ母子。エチオピア 1984年》 / 《アファール族の娘。ダナキル砂漠 エチオピア 1991年》 / 《キャラバン出発前の礼拝。リビア 1975年》 / 《夜を徹して行われるライラトル・カドルの礼拝。メッカ サウジアラビア 1995年》

会場の外では、この動画が放映されていました。何の気なしに座って見始めて、途中で確認したら1時間弱の長尺動画。いやこれは長いな、と思いはしたものの面白く、とうとう最後まで見通しました。キヤノンのプロモーション動画ではあるのですが、野町氏の写真家としての歩みを網羅する中で図録などにも載っていないエピソードも紹介されていて、たいへん興味深い動画でした。