融

2025/08/24

この日16時から、喜多能楽堂(目黒)でGlobal能楽社主催公演「ひとつのはな」の#21「融」。シテは金春流の山井綱雄師です。

1973年に建てられた喜多能楽堂は、約1年間に及ぶ改修工事を経て今春に新装開場したばかりで、ホワイトが基調の内装はとても綺麗。単に老朽化対策を施しただけでなく、音響効果を改善するとともに能楽以外の用途にも対応できる装置を追加するなどのリニューアルが図られているそうです。そう言えば喜多流能楽師・大島輝久師が昨年12月に自身の会を宝生能楽堂で行ったのも、そのとき喜多能楽堂が工事の真っ最中だったためであったことを思い出しました。

高砂 / 八島 / 羽衣 / 玉之段

まず前半は観世流・清水義也師の独吟「高砂」、金剛流・豊嶋晃嗣師と大鼓方高安流・柿原孝則師による独調「八島」、宝生流・小倉健太郎師と太鼓方観世流・小寺真佐人師による独鼓「羽衣キリ」、そして喜多流・佐々木多門師と小鼓方幸流・曽和伊喜夫師による独調「玉之段」が続けて上演されました[1]。それぞれの印象を端的に表現すれば、「高砂」は重厚、「八島」は丁々発止、「羽衣キリ」は端正のち高揚といった感じですが、他流の三人と異なり地謡座に着座して小鼓と直角に対した佐々木多門師による「玉之段」が、シテの悲壮な覚悟や海中での緊迫、そしてわが胸に剣を突き立て珠をおしこめて海上に浮かぶクライマックスまでの情景・心象両方の変化が鮮やかに描かれて、謡と共に小鼓の表現力を実感しました。

融

世阿弥作の切能であるこの曲は、2011年に喜多流・友枝昭世師師、2023年に観世流・観世淳夫師をそれぞれシテとして見ています。今日は金春流ですが、舞台進行にさほど大きな違いがあるわけではないので、観ていて特に興味を惹かれた点に絞って箇条書きで記述します。

- 前シテの姿は通常の尉出立。茶の水衣を肩上げにして腰蓑を着け、肩に田子を担って登場します。一セイの途中ですとんと落とした桶は床にぶつかりませんでしたが、これを床に置くときに舞台の脇正面側の端ぎりぎりになってしまい、そのままでは桶が落ちてしまうのではないかとハラハラしながら見ているとシテは下居の姿のままわずかに後ろずさって位置修正。そのときに桶が床に広がった腰蓑の上に乗ってしまい、これに気づいた後見(本田芳樹師)が近づきかけましたが、シテはそろそろと下がって巧みに腰蓑を抜きました。

- シテ

や、月こそ出でて候へ

ワキげにげに月の出でて候ふぞや

と二人で目付柱の方角を遠く眺めやる姿には、本当に二人が秋の夕暮れの中で月の光を浴び始めているような風情が漂いました。そして、ここから連想された「月下の門」の詩を向かい合って共に謡い、シテがワキへ一歩出て地謡の初同へとつなげるくだりは、謡と所作とが一体となって二人の心の重なりを示すようでした。 - ワキの求めに応えてシテは昔語りを始めますが、融大臣亡き後の六条河原院は荒れ果てるばかり。そのうら寂しい様子を目の当たりにしたシテは面を曇らせて沈み込む様子でしたが、はっと膝を崩して安座の姿勢になりモロシオリ。さらに昔を恋ふる地謡を聴きながら立ったシテは、常座に着座しワキに背を向けてシオリ。しみじみと感情移入させられます。

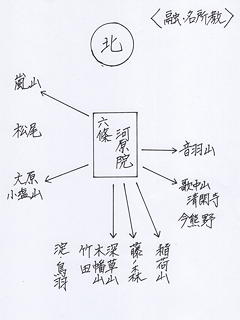

- ここで気持ちを入れ替えて「名所教」となりますが、音羽山に始まり松尾・嵐山に終わるシテの案内は金春流の方角感覚に基づくものです〔後述〕。この中で深草山まで進んだところでシテとワキは中央に寄り、シテがワキの肩へ手をやり手をとってさらに案内を続ける場面がありますが、シテは一瞬ワキに触れただけですぐ離れ、後ろを向いて案内を続ける形を示しました。

- 田子を再び担っての汐汲みは、正面席から見て階の左端あたりに立ち、両方の桶を舞台の下へ静かに下ろして水を汲んでから、右・左と桶の内に映る月を見込むもの。そして田子を右肩に担い直したシテが脇座前に行くと地謡は

汐曇りにかき紛れて、跡も見えずなりにけり

と一瞬スピードアップ。この間に田子を正中へ捨てたシテが一気に橋掛リまで出たところでテンポは元に戻り、静かに中入となりました。 - 後シテの出立は、黒垂なく垂纓冠を戴きたぶん中将面を掛け、白地に金色の菱文様の狩衣と淡い浅葱色の指貫。一ノ松で謡い出したシテは舞台に進み正面に出て扇で曲水の盃の型を示してから、早舞を舞い始めます。エネルギッシュな囃子方の後押しを受け熱量高く舞われるこの早舞の途中で小書《窕くつろぎ》に基づき橋掛リに出たシテは、揚幕の前まで進むとそこで回って右袖を返し、見所に向かって一歩身を進めましたが、そのことでシテの面は影の中にぼんやりと浮かぶようになり、まさしく古の六条河原院で融大臣が月を見上げている姿になりました。これは「ひとつのはな」公演が見所の照明を落としていることが巧まずして[2]生み出した効果だと思いますが、おかげで事前に清水義也師から説明されていた

橋掛かりに行く融大臣の幽霊を追うのではなく、本舞台に輝く星空を想像する

という《窕》の演出意図とは違う見え方ができたようです。 - 早舞が終わった後、地謡との掛合いの間も流れるように型を連続させて静止することがなく、ついに

月もはや

とシテの一セイ冒頭のフレーズに到達しましたが、一セイのそれは月の出であり、最後のそれは月が沈もうとするところ。右手の扇を左肩に当てる印象的な型が示された後、足拍子を踏んだシテは両袖を高く巻き上げ、常座で袖を戻すと留拍子を踏みました。

あらためて「融」という能の魅力、そして山井綱雄師の見所を引きつける求心力(昨年6月に発症した脳出血はもはや過去のことと言ってよさそう)を実感した舞台でしたが、同時に高橋忍師率いる地謡陣とベテラン曽和正博師を筆頭とする囃子方のそれぞれに驚くほどの若手(たとえば地謡の一員となった山井綱大師は二十歳すぎ、笛方の一噌隆晴師は未成年)が加わり、緩急自在の緊迫感溢れる舞台を作り上げたことは特筆すべき点です。能楽はこうして次の世代へとシームレスに引き継がれていくのだなと、深い感銘を受けた公演でした。

順番は前後しますが、この日「融」の上演前に同じ喜多能楽堂においてワークショップ「五流の愉しみ」Vol.6が開催されました。その幕開けは清水義也師による仕舞「是界」ですが、地謡が春宝剛喜の順に単独で謡った後に四人で声を合わせて流儀による違いを如実に示す(なにしろバラバラに聞こえる)という凝った仕掛けが施されていました。

順番は前後しますが、この日「融」の上演前に同じ喜多能楽堂においてワークショップ「五流の愉しみ」Vol.6が開催されました。その幕開けは清水義也師による仕舞「是界」ですが、地謡が春宝剛喜の順に単独で謡った後に四人で声を合わせて流儀による違いを如実に示す(なにしろバラバラに聞こえる)という凝った仕掛けが施されていました。

その後、いったん切戸口から下がった五人が再び舞台に登場し、豊嶋晃嗣師による相変わらずシュールなテッシートークで挨拶がなされてから、この日のゲストであるワキ方下掛宝生流・野口能弘師が思ひ立つ、心ぞしるべ雲を分け……

と下歌を謡いながら揚幕から登場しました。ただしこの《思立之出》は下掛宝生流では行われない演出であるという説明がされてから、まずは「ワキ方の役割は何か?」という司会からの質問に野口師は次のように答えました。

- 一曲の導入役であり進行役である。観客には、ワキの目線を通してシテを見てもらう。

- 舞台装置でもある。ワキが脇座から正面を見ているときは、舞台上はシテ一人の世界になっていることを示している。

さらに「融」に関するいくつかの説明やなされたところで野口師は下り、山井師以外の三人が田子二組を舞台に持ち込んで、ここからは田子にまつわる解説が行われました。小倉健太郎師が実際に田子を担いで登場時の持ち方や下ろし方、再び肩に担う際の持ち方を説明しましたが、桶を下げている紐の扱いに関する細かい手順に加え、再び両方に担ぐ際には竹棹が尉髪にかからないよう両手で棹を撓めて頭上を通すという話には目から鱗でした。

さらに金春流以外の四流での汐汲みの所作が再現されたのですが、常座の舞台端に置かれた田子を肩に担ぎ上げ、大小前に移ってから前に出てくるという所作のタイミングや動線がまず異なる上に、宝生流と喜多流は舞台の先から下へ桶をそっと下ろし、金剛流も同じく桶を下ろすものの勢いよく、そして観世流は舞台上に桶を放り投げるように落とす(そのとき片方の桶を下げている紐が棹から外れてしまうアクシデントがあったものの清水師は落ち着いて対処)という違いがありました。

ここで途中休憩前の質疑応答があり、田子を肩に登場したシテが一セイの途中で桶をだらんと落とす場面で、観世流は桶が床に当たる音を出してもかわまないと教わるのに対し喜多流では音が出ると楽屋から嘆声が上がるという話が紹介されて見所の笑いを誘ったのですが、小倉健太郎師の「落とすところを見せているわけではない」という話にはなるほどと思いました。落とす前の姿と落とした後の姿をいわば静止画として見せようとする考え方は、昨年4月の「五流の愉しみ 第1回」で小倉師が語っていた「彫刻論」(宝生流は動きではなく姿で人を惹きつける)に通じるもののように思えたからです。

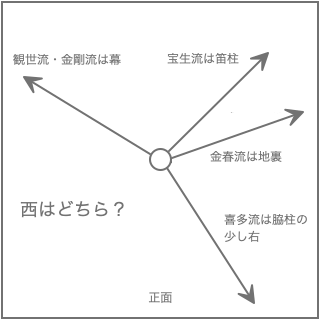

休憩をはさんで後半は、「融」の「名所教」につながる東西南北の話。まず昨年7月の「五流の愉しみ 第2回」でも披露された「清経」を題材とする四流の方角の違いが示された上で、舞台上に斜め一線に並んだシテ方能楽師五人が一斉に「西」を向いて見せ、さらに野口師にも入ってもらって「名所教」の場面を流儀ごとに再現することで方角の違いを視覚化する試みがなされたのですが、これをわかりやすく整理するとおおよそ下図のようになります。

休憩をはさんで後半は、「融」の「名所教」につながる東西南北の話。まず昨年7月の「五流の愉しみ 第2回」でも披露された「清経」を題材とする四流の方角の違いが示された上で、舞台上に斜め一線に並んだシテ方能楽師五人が一斉に「西」を向いて見せ、さらに野口師にも入ってもらって「名所教」の場面を流儀ごとに再現することで方角の違いを視覚化する試みがなされたのですが、これをわかりやすく整理するとおおよそ下図のようになります。

ここでポイントとなるのは、単に五流それぞれに違いがありますよという話ではなく、ワキがこうした違いにその都度対応できなければならないという点です。しかも野口師が披露した話によれば、同じ観世流の中でも方角設定に違いがあったり、人によって精度がまちまちだったりするとのこと。加えて謡そのものもシテ方の流儀によってシテとワキとの謡う場所が違ったりすることがあって、ワキ方というのはこうした千変万化に対処できるスーパーマンなのである(大意)と解説されると、見所から盛んな拍手が湧きました。

最後に佐々木多門師を先生として見所全体で「千秋楽」を謡い、質疑応答を経て終了。毎度のごとく楽しいワークショップでしたが、ワキ方をゲストに迎えていた点がとりわけ有意義で、いくつもの気付きをもらえた催しでした。

配役

| 独吟観世流 | 高砂 | : | 清水義也 | |

| 独調金剛流 | 八島 | 謡 | : | 豊嶋晃嗣 |

| 大鼓 | : | 柿原孝則 | ||

| 独鼓宝生流 | 羽衣キリ | 謡 | : | 小倉健太郎 |

| 太鼓 | : | 小寺真佐人 | ||

| 独調喜多流 | 玉之段 | 謡 | : | 佐々木多門 |

| 小鼓 | : | 曽和伊喜夫 | ||

| 能金春流 | 融 窕 |

前シテ/老人 | : | 山井綱雄 |

| 後シテ/融の大臣 | ||||

| ワキ/旅僧 | : | 野口能弘 | ||

| アイ/所の者 | : | 三宅右矩 | ||

| 笛 | : | 一噌隆晴 | ||

| 小鼓 | : | 曽和正博 | ||

| 大鼓 | : | 柿原孝則 | ||

| 太鼓 | : | 小寺真佐人 | ||

| 主後見 | : | 本田芳樹 | ||

| 地頭 | : | 高橋忍 | ||

あらすじ

融

→〔こちら〕

脚注

- ^これらの演目の構成は初番目物→二番目物→三番目物→四番目物となっており、これに五番目物の「融」を加えてこの日の番組は五番立を実現していることになる……という説明が主催者からなされていましたが、「玉之段」=「海人」は通常五番目物に分類されるのでは?

- ^「巧まずして」と書いたのは、明るい単調な照明の中に月のさやけさや夜明けの気配を感じさせ、目一杯に謡う中にも静寂を聞き取らせるのが本来の能のありようだと思っているからです。しかし、だからと言って能楽公演がすべからく演出上の工夫を試みるべきではないとも思ってはいなくて、国立能楽堂や各流儀の主催公演はさておき、この「ひとつのはな」のような企画物の公演ではあえて「攻めた工夫」に挑んでもいいのではないかというのが、私の意見です。