鉄輪

2025/10/17

セルリアンタワー能楽堂(渋谷)で、8月29日の「小鍛冶」(金春流)に続き渋谷能第二夜「鉄輪」(宝生流)。シテは和久荘太郎師で、なぜか2021年の「山姥」に引き続きおどろおどろしい女の役。地頭はおなじみ高橋憲正師です。

セルリアンタワー能楽堂(渋谷)で、8月29日の「小鍛冶」(金春流)に続き渋谷能第二夜「鉄輪」(宝生流)。シテは和久荘太郎師で、なぜか2021年の「山姥」に引き続きおどろおどろしい女の役。地頭はおなじみ高橋憲正師です。

この「鉄輪」は2010年に観世流(シテは山階彌右衛門師)で観ていますが、夫の不実によって怨念の虜になった女が陰陽師によって退散させられるというストーリーに割り切れないものを感じてもやもやしたまま、以来15年間も縁がないままでした。そのもやもやは晴らされるだろうか?というのが今回の舞台を拝見する自分なりの見どころです。

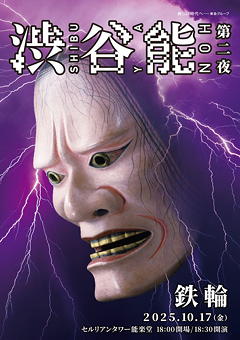

まずはいつもの通り金子直樹先生による解説が行われ、一通りの筋書き説明と共に、この能は「鬼の能」ではなく「女の能」であろうという解釈が披露されました。シテは後妻うわなり打ちはできるのに夫を打とうとすると三十番神が現れて妨害されてしまうのは、夫を心底恨むところまでいけていない女の心からこの三十番神のイメージが現れたものだからであり、「葵上」で六条御息所が掛ける般若面とは違って「鉄輪」でシテが掛ける橋姫面(フライヤー参照)にはまだツノが生えていない(鬼になりきっていない[1])のもこのことを示している、と紐解いてみせた金子先生は、しかし「能の解釈に正解はありません。観る人それぞれの受け止め方で観てください」と解説を締めくくりました。

鉄輪

まずアイ/貴船神社の社人(前田晃一師)が現れ、霊夢の内に丑の刻参り[2]をする女への託宣を蒙ったと述べて笛前に着座すると、長い次第の囃子を経て前シテ/女(和久荘太郎師)が登場します。笠に顔を隠し、縦縞に唐草文様の黄色系の唐織を壺折にしてその下には紺地白立涌の上に飛雲と龍を乗せた縫箔腰巻、手には中啓。一ノ松で日も数添ひて恋衣、貴船の宮に参らん

と次第を謡い、これを地謡がしみじみとなぞった後にシテは蜘の家に荒れたる駒は繋ぐとも、二道かくる徒人を、頼まじとこそ思ひしに、人の偽り末知らで、契り初めけん悔しさも、ただわれからの心なり

と自責の念を含みつつもあまり思ふも苦しさに、貴船の宮に詣でつつ、住むかひもなき同じ世の、中に報いを見せ給へと、頼みをかけて貴船川、早く歩みを運ばん

と、つい長々と引用したくなるほど直球ど真ん中の激情をいきなり聴かせて、すでにこの女の精神状態が切羽詰まっていることを示します。恨みをこめた謡は徐々に強くなり、シテの姿は一ノ松に止まっているのにあたかも女の気配が貴船神社に近づいてくる[3]かのようでしたが、鞍馬川の橋を渡るあたりで笠に手をやったシテは、着キ台詞と共に舞台に入って笠をとりました。

その姿を認めたアイが脇柱の近くに移ってシテに声を掛け、鉄輪の三つ足に火を灯して頭上に戴き、身に丹を塗り赤き衣を着て怒る心を持てば望みは叶う[4]という神託を伝えたところ、言葉では人違ひにて候ふべし

と言いながらも、正面を向いたシテの姿には見所から見てもはっきりとわかるただならない気配が立ち昇り、これに肝を潰したアイは「恐ろしや恐ろしや」と逃げてしまいます。しかしシテはアイに一瞥もくれずこれは不思議のおん告げかな

と声色を変えると、それまでの美女の姿が髪を逆立てた恐ろしい姿に変わり、黒雲と共に雨・風・雷があたりを襲う様子が途中からギアアップする地謡と囃子方によって描写されました。ここはまさに能楽師の本領が発揮されるところで、もちろん舞台上は視覚的には何も変わっていないのに、本当にそこに怪異が起きているように感じられて圧倒的です。そしてこの異変の中で笠を頭上に掲げたシテは、舞台上を廻って大小前で回ってから正中に笠を投げ捨て憂き人に思ひ知らせん

と恨みの心をあらわにした後、静かに橋掛リを下がっていきました。

この曲では間語リはなく、その代わりにワキツレ/男(御厨誠吾師)が登場して橋掛リと舞台の境目近くに立ち、近頃夢見が悪いので占ってもらおうとやってきたと述べてから揚幕に向かってワキ/安倍晴明(宝生欣哉師)を呼び出しました。するとさすがは宝生欣哉師、占うまでもなくワキツレが女人の恨みを深く蒙

っていることを見抜いたため、ワキツレが相馴れし妻を離別し、異妻を語らひて候

と白状するとおん身の命も今夜に極まつて候

とあっさり死亡宣告を下します。この問答では、実はかくかくしかじかと事情を説明したりワキの宣告に動揺して祈禱を懇願したりとワキツレが声を上ずらせるところがおかしみポイントになっていますが、ワキに祈禱を請け負ってもらって安心したワキツレはさっさと揚幕に消えて、ワキはいったん大小の後ろにクツロギ、ここで一畳台と共に祈禱台が持ち込まれました。正先に置かれた祈禱台には男と後妻の形代となる烏帽子と髢かもじが載せられ、注連縄には両紙垂と五色の幣。ここまで準備ができたところでリズミカルな囃子が始まり、一畳台に乗ったワキは「謹上再拝」と朗々たる祝詞と共に御幣を振って祈禱を始めます。

ところが、再び地謡が雨降り風落ち、神鳴り稲妻

と怪異現象の始まりを告げたためにワキは片膝をついた姿になり空を見上げて様子を窺い、再び御幣を振るとこれを祈禱台の中段に置いて地謡の前に下ります。そして出端の囃子に導かれて登場した後シテ/女の生霊は、紅地の着付に橋姫面、頭上に蝋燭を立てた鉄輪を戴き、一ノ松に進んで深々とわれに憂かりし人びとに、たちまち報ひを見すべきなり

。シテはさらに地謡との掛合いで恐ろしく変貌した自らの姿を描写しましたが、その最初に謡われる恋の身の、浮かむ世もなき加茂川に

以下、絞り出すような一言一言に力をこめながら足拍子を響かせ、舞台に入って祈禱台の烏帽子と髢を凝視し、さらに一畳台に上がり膝をついて恨めしや

。女その人ではなく生霊であるために苦もなく男(の形代)の枕元に近づいたシテは、どうして自分を捨てたのかとひとしきりクドキを聞かせた後、今度は一畳台の上に胡坐して捨てられて

と咽ぶように謡ってからシオリを見せて、ここからの詞章はある時は恋しく、または恨めしく、起きても寝ても忘れぬ思ひ

と揺れ続けた心情の述懐になり、キッと烏帽子を見据えたかと思えば面を曇らせ、立ち上がって台から降り舞台を廻って打杖を構え命は今宵ぞ

と迫りながらも痛はしや

と涙を流します。このあたりの感情表現は言葉も所作も実に目まぐるしく、それでいて現代人にもそのまま通用する内容だけに自然に感情移入してしまいました。

しかし、なおもしばらく嘆きの様子を見せていたシテは執心の鬼となるも理や

と地謡に謡わせたところで振っ切れたのか、いでいで命を取らん

と一畳台に乗り、まずは髢を左手に絡めて打杖でばしばしと打つ形。ついで背後に降りて常座に立ち、力強く足拍子を踏んで今度はことさら恨めしき

夫の命を奪おうとしましたが、そのとき三十番神が現れてこれを阻んだためにシテは恐ろしや

と後ろずさります。さらに繰り返し祈禱台に近づこうとするもののかなわず、角に出て両手で持った打杖を首の後ろにさし渡した姿で苦しげに回り、常座で力なく安座。ついに時節を待つべしや、まづこのたびは帰るべし

と言う言葉を残して橋掛リを三ノ松まで下がったシテは、そこで振り返って正先に視線を送ると、目に見えぬ鬼とぞなりにける

というキリの謡を聴きながら舞台に背を向けて留拍子を踏みました。

アフタートークには、まず来年1月の次回渋谷能で「白田村」を演じる喜多流の佐藤寛泰師が登場し、大意次のような説明をされました。

- 「鉄輪」はコンパクトでわかりやすい部類の能であり、五流すべてで現行曲としているが、観世流以外では小書がないこともあって能楽師個人の会でとりあげられることは少なく、各流儀の定例公演でしか演じられないため、自分も他流の「鉄輪」は観たことがなかった。

- 自分は六月に国立能楽堂で学生さん相手に連続上演したことがあるが、このどろどろした話をどこまで説明すべきか兼合いが難しかった(笑)。

- 今日使用された面は「橋姫」だが、この面の造形にも数パターンあるほか女性と般若の中間の面である「生成」面を使うこともあり、どこまで鬼に近づくかによって選ばれる。

ここまで説明したところでこの日シテを勤めた和久荘太郎師が現れて、佐藤寛泰師との掛合いでおおよそ次のような話(順不同)をされました。

- 先月末に京観世の方がこの曲を演じられたので、その公演を観に行って十分刺激を受けてから今日に臨んだ。実はこれまでもやろうと思うとほかの能楽師に先を越され続けて、今日まで演じる機会を得られていなかった。

- 前シテの面にはちょっと強い「鉄輪女」という専用面もあるが、笠をとったときにまだ優しさを残し、地謡にがらっと空気を変えてもらいたいと考えて曲見を選んだ。

- 腰巻の縫箔は前後で替えるのが本来だが、今回は略式で前場で着用したものをそのまま後場でも使った。

- 後シテの「痛はしや」のところは、型付けにはシオリをしてもよいという指定があり、ここはシオリをした方がいいなと思ってやった。

- 終わりの方で打杖を両肩にかかげて回る反リ返リという大きな型が出てくるが、このように身体の芯がねじれる型は宝生流にしては珍しい。

- 演能に際しては、役作りといったことはしないがお参りは欠かさない。四月に清明神社に行って「私を調伏してください」と祈り、貴船神社で「この役をさせていただきます」と報告した。

アフタートークの中で「わかりやすい」という言葉が出たように、すこぶる平明な言葉(手元の詞章に目を落とさなくてもほとんどわかる!)によって語られる内容は現代人にとっても身近なもので、不明とされる作者による女性の心情への理解の深さに驚くと共に、能の抑制的な表現方法の枠内でこれほど劇的な感情表現がなされたことに感銘を受けました。和久荘太郎のダイナミックな演技は自分が持っていた宝生流のイメージを拡張するものでしたし、高橋憲正師が率いた緩急自在の地謡陣の一体感にも聞き惚れましたが、それだけに終演直後には相変わらず「シテがかわいそうではないか」という気がしてしまいました。ことに夫(の形代)に向かって命は今宵ぞ

と迫り痛はしや

と述べる場面は、常のようにシオリを伴わないのであれば復讐の成就を前にして「お気の毒ね」と突き放していると読むこともできそうですが、この日の演出ではあえてシオリを見せて女を嘆かせているのですからなおさらです。

しかし詞章をあらためて読み返し、その最後の言葉目に見えぬ鬼とぞなりにける

に目を止めると、自分を裏切った夫に対して炎の赤き鬼

になったはずの女が鬼になりきれていなかったために恨みを晴らせなかったのだとしても、一度は拒絶されることによって最後に本当の鬼になれたのではないか、そうであれば時節を待

って再び夫に迫る機会を得たなら女は今度こそ夫を呪い殺すことができてしまうのではないかと思えてきました。終曲時の視線の動きにも留拍子にもそういう覚悟がこめられていたのだと考えると、前回のこの曲の鑑賞以来長らく抱えてきた溜飲が下がるような気もしますが、一方でワキツレと同じ男性という立場からすると、結局は男の身勝手を許さない怖い話だと思わなくもありません。

配役

| 能宝生流 | 鉄輪 | 前シテ/女 | : | 和久荘太郎 |

| 後シテ/女の生霊 | ||||

| ワキ/安倍晴明 | : | 宝生欣哉 | ||

| ワキツレ/男 | : | 御厨誠吾 | ||

| アイ/社人 | : | 前田晃一 | ||

| 笛 | : | 栗林祐輔 | ||

| 小鼓 | : | 田邊恭資 | ||

| 大鼓 | : | 安福光雄 | ||

| 太鼓 | : | 澤田晃良 | ||

| 主後見 | : | 辰巳満次郎 | ||

| 地頭 | : | 高橋憲正 |

あらすじ

鉄輪

→〔こちら〕

脚注

- ^能「鉄輪」の本説とされるのは『平家物語』「剣巻」に見える「宇治の橋姫」説話ですが、こちらでは女は宇治の河瀬に浸かることで鬼になり、妬んだ女ほかを次々に殺した後、一条戻り橋で渡辺綱が携えていた名刀・鬚切に腕を斬り落とされます。

- ^この日配布されたプログラムに掲載されている論考「《鉄輪》と丑の刻参り」(高橋悠介教授)によれば、もともと丑の刻は祈願が叶いやすい時間帯とされていたものの必ずしも呪詛に限ったものではなかったらしく、丑の刻参りと呪詛が結びついたのは江戸時代以降、この「鉄輪」のイメージが影響している可能性があるとのことです。

- ^貴船には京都に住んでいたときに何度か行ったことがありますが、もちろんバスを利用してのことで、徒歩では実感としてかなり遠い。試みに貴船神社までの所要時間をGoogleマップで調べてみたら、道行の詞章の最初の地名

糺

が示す出町柳付近からで片道徒歩約3時間、私が住んでいた二条御幸町からなら約3時間半、男が住む下京辺

に基づき四条河原町から測ると約4時間と出ました。室町時代の女性がその頃の衣装・履物と道の悪さの中でこの距離を歩いたなら、これらの倍の時間がかかりそうです。 - ^2010年に観た観世流の詞章とは異なり、この日の宝生流の詞章による社人の言葉の内には女の願いが鬼になることであるとは明示されていませんが、アイが去った後の地謡が

恨みの鬼となつて、人に思ひ知らせん

と女の願いを明かしていました。