シッダールタ

〔作〕長田育恵〔演出〕白井晃

2025/12/22

世田谷パブリックシアター(三軒茶屋)で、〔作〕長田育恵(敬称略・以下同じ)〔演出〕白井晃〔音楽〕三宅純の「シッダールタ」。主演は草彅剛です。

世田谷パブリックシアター(三軒茶屋)で、〔作〕長田育恵(敬称略・以下同じ)〔演出〕白井晃〔音楽〕三宅純の「シッダールタ」。主演は草彅剛です。

ヘルマン・ヘッセの『シッダールタ』は、自分にとって半世紀にわたる愛読書です。その『シッダールタ』が舞台化されるという話を聞いていたく興味を惹かれた私はただちにチケットをとることにしたのですが、この手の舞台は上演を重ねるごとに熟成していくものですし、戯曲も上演期間の途中で公表されることが想定できたので、世田谷での上演期間(11/15-12/27)のラストに近いこの日の席を確保しました。

例によって、公式サイトに記されている「あらすじ」を最初に引用します。

ひとりの男が、世界の混沌の中で自身を見失い佇んでいる。友人のデーミアンは行動を促すが、彼は歩き出す道を見出せない。同僚のエヴァの支えを受けながら思索の森に足を踏み入れ、やがて彼はシッダールタとなる。

古代インドに生まれたシッダールタは、最高位のバラモン階級の子として生きている。その生活に疑問を抱き、より深い叡智を求めて、家を飛び出す。シッダールタについてきたのは、彼に魅了されている青年ゴーヴィンダただひとりだった。 しかしシッダールタは、修行の意味に疑問を抱き、修行の道を突き進むゴーヴィンダとも袂を分かち、俗世に下野する。やがてシッダールタは、美貌と知性と教養で確固たる地位を築いた高級娼婦・カマラーと出会い、性愛による快楽を体験する。さらには商売で富を得ることで、所有欲を満たす経験を覚えるが、それでも本質が満たされることはなく苦悩する。やがて彼は川で渡し守のヴァズデーヴァと出会い、彼の世界観に導かれていく。川の流れの中、シッダールタは別れたカマラー、自らの息子、かつて袂を分かったゴーヴィンダらと再会を果たし、自らにさらに深く問いかける。

出会いと別れを繰り返し、この世界に絶望し、人生に迷っていたシッダールタが、悟りの境地にたどり着いた時に見えた景色とは──。その音とは──。

この「あらすじ」が示すとおり、本作は『シッダールタ』を原作とし、そこに同じくヘッセ作の『デーミアン』の要素を加味していますが、公表されている戯曲を読んだところ、前者の筋書きは原作に比較的忠実であるのに対し、後者に関しては登場人物の雰囲気を借用して『シッダールタ』の世界を現代に引き寄せる道具立てに利用している、という趣きでした。さらに『シッダールタ』パートが原作に忠実だと言っても、登場人物の描き方には原作との相違が少なからず見られます。戯曲のオリジナリティであるこれらの点が、舞台上でどのような効果を上げるだろうかという期待を胸に、三軒茶屋に向かいました。

◎本稿では、特にことわりなく「原作」と記したときはヘッセが著した『シッダールタ』を、「本作」と記したときはこの舞台を、「戯曲」と記したときは公表されている戯曲を示します。なお、原作のあらましは〔こちら〕。

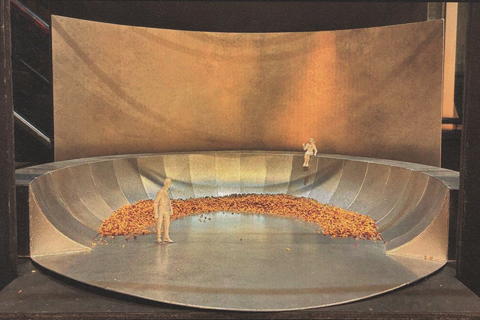

世田谷パブリックシアターでの観劇は2015年の「道玄坂綺譚」以来10年ぶり4回目ですが、2階席から見下ろしても舞台が近く、役者の動きをよく見ることができて親しみやすい劇場だという印象です。そして舞台装置は上のようにすり鉢状に作られており、下部のフロアには土が部分的に敷かれています。また上縁の部分が半円形の回廊になっていて、そこで演技をしたり行き来したり、そこから急なスロープを使って舞台上に滑り降りてきたり逆によじ登ったりします。また、この模型には表現されていませんが、まるで蛍光灯を束ねて長方向へずらしたようなもの(←語彙力……)が天井から縦に吊り下げられており、「蛍光灯」の一本一本が白や水色に光っていました。なお、この日の舞台ではBGMはなく、初めのうちはがやがやとしていた場内も開演時刻が近づくにつれて自然に静かになっていきました。

世田谷パブリックシアターでの観劇は2015年の「道玄坂綺譚」以来10年ぶり4回目ですが、2階席から見下ろしても舞台が近く、役者の動きをよく見ることができて親しみやすい劇場だという印象です。そして舞台装置は上のようにすり鉢状に作られており、下部のフロアには土が部分的に敷かれています。また上縁の部分が半円形の回廊になっていて、そこで演技をしたり行き来したり、そこから急なスロープを使って舞台上に滑り降りてきたり逆によじ登ったりします。また、この模型には表現されていませんが、まるで蛍光灯を束ねて長方向へずらしたようなもの(←語彙力……)が天井から縦に吊り下げられており、「蛍光灯」の一本一本が白や水色に光っていました。なお、この日の舞台ではBGMはなく、初めのうちはがやがやとしていた場内も開演時刻が近づくにつれて自然に静かになっていきました。

▼以下、戯曲のテキストと観劇の記憶により舞台を再現します。ここを飛ばしたいときは〔こちら〕。

本作の構成は2幕15場で、このうち「ある男の旅」と題されたパートが『デーミアン』を借用した現代パート、それ以外が『シッダールタ』に基づく古代インドパートです。

1場 ある男の旅①

悩める「男」(元報道カメラマン)の長い独白。背後から呼びかけ「川」へと誘うデーミアン、カメラを手渡すエヴァ。上記の「あらすじ」のひとりの男が、世界の混沌の中で自身を見失い佇んでいる。友人のデーミアンは行動を促すが、彼は歩き出す道を見出せない。同僚のエヴァの支えを受けながら思索の森に足を踏み入れ……

に相当する部分。

- すり鉢の縁から舞台上へ降りるという舞台作品ではなかなか見られない動作が、この後も至る場面で繰り返されますが、これが実にスムーズに登場人物の立ち位置を変化させることにまず驚きます。

- 写真の投影が、背後の大きな壁面をスクリーンとするのではなくすり鉢のスロープ部分に向けて行われていることも、観客と役者の視線を一致させて効果的。

2場 バラモンの息子

沙羅双樹の森でのバラモンの賢者の教えと若者たちの鹿狩り。ゴーヴィンダとシッダールタの対話とサマナ(沙門)との出会い。悟りを求め、バラモンであることを捨てようとするシッダールタに対する父の説得と諦め、そして旅立ち。

- 1場から2場への転換は、すり鉢の壁面に映っていた映像が森となり、さらに木々の作り物が運び込まれることでなめらかに行われます。この木々の作り物は、その後も移動したり本数を増減させたりして場面転換を巧みに演出します。

- 若者たちに狩られる鹿はダンサーが頭にツノを乗せて演じており、その肢体の伸びやかさがすてき。このエピソードは原作にはありませんが、バラモン社会の退廃ぶりがよく伝わるエピソードになっています。

- 父の許しを得るためにシッダールタが立ち尽くす場面のやりとりは原作に忠実で、そこで経過する時の長さを示す照明の変化が絶妙でした。

3場 サマナのもとで

托鉢、断食、その果てに見る無限の生と死。苦行を重ねても輪廻を逃れることはできないと悟ったシッダールタは、サマナの長老を霊力で圧倒し、ゴーヴィンダと共にサマナのもとを離れる。

- 薄れた意識の中で青サギやジャッカルとなる場面では、舞台前面の両袖近くからハンディライトでシッダールタを照らし、その斜め上向きの角度による光や影が魂の浮遊を巧みに表現します。

- 断食の様子や鳥獣に同化する過程は原作通りですが、シッダールタのキャラクターは原作のそれと微妙に乖離しています。原作の彼は淡々と苦行を受け入れた後にその無意味さに気づきますが、本作では苦行の末に倒れてサマナの介抱を受け、長老の「次は水の上を歩けるようになる」という言葉を聞いたときに弾けたように哄笑して人々を驚かせました。この場面に限らず、本作でのシッダールタは感情の起伏が大きい人物として描かれていました。

4場 ゴータマ

祇園精舎の熱狂、ゴータマの説法。ゴーヴィンダはゴータマへの帰依を決意するが、シッダールタは友に別れを告げ、そしてゴータマと対話して、他者に頼ることなく独自に解脱に至る決意を伝える。

- ゴータマを讃える人々の熱狂、ゴーヴィンダとシッダールタの別れ、シッダールタとゴータマとの対話と一つの場の中で次々に情景が変転しますが、これらを自然な動線でシームレスにつなげてみせた手際の良さは気持ちいいほど。

- とは言うものの、この場面でのゴータマの造形には違和感を覚えました。この点については〔後述〕します。

- ゴータマの説法の背後にはサンスクリットによる低音域での祈りの合唱が通奏されており、その神秘的な響きの効果がゴーヴィンダをゴータマの教えの虜にさせたようにすら感じられました。

- ゴータマとシッダールタとの対話において、原作では

微笑みをたたえながら、揺るぎない明るさと親しさをもって、ブッダはこの見知らぬサマナの目を見つめ、さりげなく別れを告げた

とあるのに対し、戯曲にはゴータマ、声を出して笑う。聖者ではない、人間としての姿を見せる

とあったので「どんな笑いを?」と思ってこの場面を見ていましたが、実際には微苦笑程度で、ゴータマの教祖ぶりに綻びは見えませんでした。

5場 覚醒

祇園精舎を離れ、旅路を歩む中で自然の景色を目にしたシッダールタはその美しさに惹かれ、探求するものは最初からここにある

と気づく。

- 短いけれども、とても感動的な場面です。主演の草彅剛の見せどころだったかもしれません。

6場 ある男の旅②

シッダールタの独善をそれぞれに指摘するデーミアンとエヴァ。エヴァはシッダールタを誘惑し、デーミアンは彼を再び「川」へと誘う。

- 1場の最後に古代インドの世界へ踏み込んで以降、デーミアンやエヴァと会話する男は戯曲の上では「シッダールタ」と表記されています。

7場 カマラー

高級娼婦カマラーとの運命的な出会い。シッダールタはカマラーにふさわしい富を得るべく、商人カーマスワーミのもとに寄宿することになる。

- すり鉢の上、左右から斜めに長大な布が下ろされて舞台上でクロスし、天井からぶら下がってきた大きな燭台と共にそこが屋内であることを示すのが実にうまい。観る者の想像力を刺激するこうした「見立て」は、演劇の醍醐味のひとつです。

8場 幼稚な人間のもとで

カーマスワーミの屋敷で知恵を発揮し、その商売を助けるシッダールタ。その報酬が大きくなるたびにカマラーとの逢瀬は深いものとなり、ついに喜びに満ちた交歓を果たす。しかし、カマラーはシッダールタが誰も愛せないことを見抜き、シッダールタもまたゴーヴィンダの幻を目にして孤独に打ちひしがれる。嗚咽を漏らすシッダールタの姿を背後からデーミアンが見下ろすうちに暗転。

- この場の中で舞台上はカーマスワーミの屋敷とカマラーの愛の園を行き来し、さらに賭博場まで出てきますが、タブラを使った音楽のフェードイン / アウトを駆使してまるで映像作品のようになめらかに場面が切り替わります。特に、カーマスワーミが渡す金貨が1枚→10枚→1袋と増えていくくだりのテンポの良さが絶妙。

- 賭博場は真後ろから黒い布が降りてきて照明も暗くなり、そこだけオレンジ色に照らされた中央に男たちが群れなす中で、次から次へと棒が投げられてシッダールタが圧倒的な強さを見せます。この「投げ棒型のサイコロ」は客席からの見やすさを狙ったものかと思ったら、実際に古代インドで使われていたのだそう〔Wikipedia〕。

- カマラーとシッダールタの交歓は、ピンクの照明と吐息混じりの妖しいBGMの下で二人が大胆に絡み合う刺激的なもの。それでいて猥褻な感じはせず、まるで美しいダンスのようでした。

ここで第1幕が終わり、20分間の休憩が入ります。

9場 輪廻(サンカーラ)

シッダールタが撮った写真を地面に並べるデーミアン。土の上に座り込んだシッダールタは再びゴーヴィンダの幻に迫られおののくが、ふと正気を取り戻すとそこは自分の屋敷。デーミアンがじっと見下ろす中、退廃の極みにあるシッダールタは酒食に耽り、賭博の男たちにさんざんに負け、深い酔いのうちに俗世の生と死の繰り返しを見て打ちのめされる。一方、カマラーは娼館を閉じて町を出る決意をカーマスワーミに告げるが、そのお腹にはシッダールタとの子を宿している。

- シッダールタの屋敷で赤い衣装を着た3人の踊り子が鮮やかに踊る場面での音楽は、コナッコル(インドのボイス・パーカッション)を用いた賑やかなもの。以前観たアクラム・カーンの舞台を思い出しました。

- 賭博に負け、酒にも負けて視点が定まらないシッダールタがつぶやく

生まれ、戯れ、遊び、死ぬ

は、四苦(生老病死)の言い換え? - カーマスワーミが鳥籠から鳥を放つ場面では、後ろ向きになった彼が籠を空にして見せると、そのときすり鉢の縁の上を歩いていたカマラーの手に鳥が現れるという細かいギミックが見られました。

10場 川のほとりで

川のほとりにやってきたシッダールタは、川面に映る自分の影に非難され、水中へ引きずり込まれそうになるが、死の間際に聞いた聖なる言葉「オーム」により生きる力を取り戻し、川岸に這い上がる。目覚めたとき傍らで見守ってくれていたのは、旅の途上のゴーヴィンダ。しかしゴーヴィンダは、お大尽の姿をしたその男がシッダールタだと知ると、軽蔑をあらわにして去っていく。

- 川の描写がダイナミック!5人のアンサンブルが舞台上の土をかきわけたところに水面が投影され、黒いフードとマントに身を包んだ「影」に迫られて川に落ちたシッダールタはアンサンブルの手に翻弄されて、身体を縦回転させられます。さらにスモークが入って川面が泡立つ様子が描写され、見ている方も息を呑むほどでした。

- 原作の設定に従えば、このときシッダールタの年齢は40代。このことを反映して、ゴーヴィンダと会話するシッダールタの髪は部分的に白くなっていました。

- ちなみにゴーヴィンダの旅の目的はカマラーが教団に寄進した荘苑への訪問であることが、台詞の中に仄めかされています。

11場 渡し守 / ある男の旅③

渡し守ヴァスデーヴァと出会い、彼のもとで川の声に耳を傾けることを覚えるシッダールタ。ゴータマの入滅が近づき、祇園精舎を目指して川を渡ろうとする信者たちの群の中に、赤子を抱いたカマラーもいたが、カマラーは蛇にかまれて命を落とそうとしていた。赤子を抱きとったシッダールタの脳裏に浮かんだのは、彼をサマナの元へと送り出し、二度と会うことがなかった父の姿。

- 前の場からこの場へ移り変わる際に、シッダールタがカメラのシャッターを切ると川辺の森の写真がすり鉢の壁面に投影されてシッダールタの道行を暗示すると共に、下手奥側に置かれていた木の作り物がさりげなく上手側に移動していて、場面転換を一層印象づけていました。

- シッダールタは渡し賃がわりにカメラをヴァスデーヴァに差し出しており、9場(つまり2幕冒頭)でデーミアンが床に並べた写真も土をかぶりながらそのまま。この場のタイトルにあるとおり、ここでは現代の物語と古代インドの物語がなにげなく交わっていることが窺えます。

- ここでゴータマとシッダールタが会話を交わしています(原作では「ゴータマ」の章でシッダールタと別れた後、ゴータマは直接的には登場しません)が、その前のヴァスデーヴァの、川の声の中には

死にかけの男の声

も溶け込んでいるという発言と、ゴータマのこの身もまた無常である

という言葉から、これは入滅を目前にしたゴータマとシッダールタが川を媒介にして霊的な接触を行ったものと見ることができそうです。なおこの会話の中で、川は水源でも大海でも同時に存在し、過去と未来、現世と永遠にも隔たりはないという認識が共有されていますが、原作ではこの会話はシッダールタとヴァスデーヴァの間で交わされたものです。 - カマラーの葬送は、その身体がすり鉢の底から背後のスロープの上へ引き上げられることで表現され、そこから戻ってきたシッダールタの手には白い花が握られていました。本作は、こうした細かいところへの気配りが見逃せません。

12場 息子

カマラーを失ってから時がたち、成長して父に反抗するようになった息子と、息子への愛に苦悩する父。ついに息子は出奔し、町の雑踏に消える。

- 時系列の設定が原作と大きく異なるところ。原作ではシッダールタがカマラーとその子と出会うのは息子が11歳のとき、つまり堕落した暮らしを捨てて川に来てから10年以上がたっており、息子がシッダールタに反発したのは贅沢な暮らしの中で甘やかされて育ってきたからです。しかし本作では、シッダールタが川に来てから間もなくカマラーの死に直面し、それから17年がたって息子の反抗に直面しています。この設定のおかげで若者の側の苦悩も垣間見えて、これはこれでよかったのですが、シッダールタとヴァスデーヴァの育て方に問題があったということになってしまうのでは?とつい考えてしまいました。

- 息子の狩りの場面はたいへんスピーディー、そして再び登場する鹿の動きが実になめらか。

- 舟の作り物はどうなるのかと思って見ていたら、出奔した息子が舞台の奥で完膚なきまでにバラバラにしてしまい、アンサンブルたちの手を借りて舞台から運び去られました。

13場 オーム

シッダールタを慰め、川の声を聞くよう促すヴァスデーヴァ。すべてを失い、耳を澄ますことしかできないとシッダールタが涙ながらに述懐したとき、ヴァスデーヴァは渡し守の役目を彼に委ねて去っていく。

- ヴァスデーヴァがシッダールタに渡し守の役目を委ねるのは、このタイミングでよかったのか?ここが本作についての最大の謎ですが、この点は続く14場・15場とも関わることなので、まとめて〔後述〕します。

14場 ある男の旅④

現代のシッダールタとデーミアンの対話。戦場で死者となったデーミアンから渡されたカメラで、シッダールタはデーミアンが寄り添おうとしていた世界中の生と死とを撮り始める。

- ここでも、シッダールタが撮影した写真はすり鉢のスロープに次々に映し出されていきます。繰り返しになりますが、鮮やかなアイデアです。

15場 ゴーヴィンダ

ある日のこと、教団で賢者と呼ばれるようになったゴーヴィンダは渡し場を訪ね、そこで古い友、心の平安を見出したシッダールタに出会う。教示を求めるゴーヴィンダに対してシッダールタが語る言葉をゴーヴィンダは理解できないが、それでも別れ際に自分が道を極められていないことを告白し、手向けの言葉を願う。するとシッダールタは自分の額に口づけすることを促し、その言葉に従ったゴーヴィンダは、シッダールタが見せるビジョンの中で地上のあらゆる命への愛を共有し、涙する。

- この場面では、ゴーヴィンダがシッダールタの額に口づけをしたときに原作で描かれるイメージの奔流をどのように視覚化するだろうかという興味をもって舞台を眺めていました。もし派手にやろうとするなら、この場面に限って舞台背後の壁面全部をスクリーンとしてありとあらゆる生命の営みを映し出すこともできたと思うのですが、この舞台の演出はそうしたあからさまな手法はとらず、静かなインド風音楽のフェードインの中ですり鉢の内側にオーロラのような緑の光を踊らせ、そこへ様々な生き物たちや登場人物たち(

一生のあいだに愛おしいと思ったものすべて

)を集わせた後、暗転していく中で一瞬、空中に天啓のごとくオレンジ色の光を走らせてから、シッダールタの聞こえる

という声を暗闇の中に響かせて終わりました。この舞台が大切にしてきた格調の高さを最後まで生かした演出だったと思います。

舞台上が明るくなったとき、出演者たちは結跏趺坐の姿で瞑目していましたが、主演の草彅剛が立ち上がって静かに一礼すると、大きな拍手が湧き上がりました。

原作『シッダールタ』に慣れ親しんできた人は、本作の随所に原作との違いを見つけて違和感を覚えることでしょう。しかし、時間と空間の制約の中で上演される舞台作品は原作小説の忠実な再現ではあり得ませんし、そもそも原作が完全無欠であるという保証もありません。したがって、原作と本作との違いをむしろ製作者の創作意図を汲み取るためのヒントとして積極的に受け止めることが肝要です。そういう前提の上で、この舞台を観て感じたことのいくつかを以下に記してみます。

シッダールタの造形

原作のシッダールタは、どこか超然とした雰囲気をまとい、常に冷めた目で自分と世界を眺めている印象があります。それが崩れるのは息子を獲得し、そして失ったときで、それがシッダールタにとっていわば最後の通過儀礼だったのだと思えます。一方、本作のシッダールタは情熱をもって人生の遍歴を続ける感情豊かな人物として描かれています。そのため、ゴーヴィンダとの別れから息子との別れまでが一連の起伏のように見え、ラストの15場に現れるシッダールタの境地がどこから獲得されたのかということがわかりませんでした。

上記13場のコメントに「ヴァスデーヴァがシッダールタに渡し守の役目を委ねるのは、このタイミングでよかったのか?」と記したのもこのことを指していますが、もう少しわかりやすくするために原作の記述を引用すると、息子を失ったシッダールタの心の傷は長いこと疼きつづけ

、その葛藤ぶりはそれまでのシッダールタとは別人のよう。しかしそれは完成の域に達しようと

するシッダールタの最後の傷

で、あるきっかけを得てヴァスデーヴァにそうした苦悩のすべてを告白し、一緒に川の声を聞いているうちに百の声、千の声が一体となり「オーム」という一語を聞き取れるようになったことで、ようやくシッダールタは運命との闘いにけりをつけ、悩むのをやめ(中略)我を張らず、完成を知り、縁起の川、命の流れを受け入れ、ともに悩み、ともに喜び、流転に身を任せ、一体となった

境地に達し、ここまできてついにヴァスデーヴァは渡し守の仕事をシッダールタに委ねています。

このシッダールタの再生の描写にヘッセはほとんど会話なしの地の文でかなりの紙数を費やしており、これを舞台上で表現するのは確かに至難の業。そこまで考えて振り返ってみれば、14場でのデーミアンとの会話がその役割を担っていたのだろうと思いますが、やはり13場と15場の断絶を埋めきれているとまでは(私には)思えませんでした。こうした感想を持つ理由は、ひとつには本作におけるデーミアンの謎めいた存在への自分の理解が追いついていないことが上げられますが、もう一つには上座部的な解脱を目指すシッダールタの人生と大乗的な世界の救済を指向するデーミアンのエピソードとのベクトルの違いが感じられたためであったかもしれません。

ただし、シッダールタの「内面への道」の物語としてはこのように腑に落としきれなかったとしても、世界の今に耳を傾け、そこに生きるすべての命をあるがままに愛する(「愛おしむ」「慈しむ」と言い換えてもよさそう)という本作のメッセージは私にも受け止められただろうと思います。

ゴータマの造形

上記4場のコメントで述べたように、本作におけるゴータマの造形にもとまどいました。原作のゴータマはゴーヴィンダのみならずシッダールタにとっても仰ぎ見る存在であり、物語の最後にシッダールタが到達する境地を体現している人物です。そしてこの点は本作においても変わらないことは、最後のゴーヴィンダとの会話であの方の仕草や、行動や、生涯こそが重要なんだ。それがあの方の偉大さなんだ

とシッダールタに言わせていることからもわかります。しかし、照明の効果によって後光を発し、施無畏印を作る右手を前に掲げて上段の通路をゆっくり歩み、笑みを浮かべつつ法を説くゴータマの姿は、原作に見られる「覚者」ではなくいかがわしい「教祖」のよう。それでいいのだろうか?

もっとも「ゴータマが到達した境地はたとえゴータマであっても言葉では伝えられない」というシッダールタの指摘は叡智にすぐれたゴータマ自身も自覚していたはずであるにもかかわらず、ゴータマが巡礼者たちに自身の教団への入信を勧め、ゴーヴィンダがこれに帰依し、そのことをシッダールタが許容している点は、私にとっても原作が抱える不可思議でした。よって、本作が11場において入滅前のゴータマとシッダールタとの間に魂の交流を演出し、ゴータマの「教祖」性を浄化したことには、本作のみならず原作の不可思議をも解消するという意味でも必然性を感じました。

シッダールタとゴーヴィンダの関係

共にバラモンの子として育ち、共にサマナの元で修行し、祇園精舎で袂を分かち、その後に川の畔で二度再会することになるゴーヴィンダとシッダールタにまつわるエピソードは、原作と本作とで大きく変わるところはありません。ただし本作ではゴーヴィンダの言葉の端々に、かすかに同性愛に近い相手への執着(4場あなたはッ……本当に、何も思ってくれないのか?

)やそれとは表裏一体の憎悪(10場呼ぶな!これ以上、あなたを軽蔑したくない

)のようなものが顔を出すことに少々驚きます。その最も端的な表現は9場の冒頭でゴーヴィンダがシッダールタに肉欲をあらわにして迫る場面ですが、ただしこれはシッダールタの夢の中の出来事。もちろんこうした描写は原作にはなく、本作がこの挿話を設けた理由をつかみかねました。しかし、それ以上に衝撃的だった本作オリジナルの台詞は、ラストの15場でシッダールタと再会した老境のゴーヴィンダが放った次の言葉です。

教えてくれ。僕は教団で必死に修行した。あなたと別れ、あなたの先へ行くために全人生を捧げた。はっきりさせなくちゃならない。あなたは今どこにいる?

他者との比較においてしか自分の立ち位置を測れないというのは多くの現代人に共通の悪癖ですが、愚直なまでに生涯を求道の旅に費やしてきたゴーヴィンダにこう言わせるのは、さすがにゴーヴィンダが気の毒という気がします。もちろんなんらかの必然性がゴーヴィンダにこの台詞を言わせているはずなので、この点についての脚本家・演出家の解説を聞いてみたいと思いました。

『デーミアン』の扱い

本作において「ある男の旅」と題された場面は『デーミアン』の要素を取り入れた箇所であり、その役割はプログラムに掲載された脚本家・長田氏の文章の現実への接続としての『デーミアン』

という言葉から明らかです。このアイデアをもとに『デーミアン』をどのような形で「シッダールタ」に織り込むかについては、戯曲完成までの間にさまざまなパターンが試されたそうですが、本作を見ると『デーミアン』のストーリーおよびテーマ自体からは離れ、その中のモチーフを自由に抽出して本作に嵌め込んでいたようです。

具体的に見ると、『デーミアン』に登場する不思議な雰囲気をまとった若者デーミアンは、主人公シンクレアの成長の過程における導き手であり、デーミアンの母であるエヴァ夫人も、シンクレアの思慕の対象であると共にやはり導き手です。一方、本作においては「男」はカメラを捨てた報道カメラマン(たぶん戦場カメラマン[1])、エヴァはその同僚、そしてエヴァにはその姿が見えていないらしいデーミアン(もしかすると彼も元同僚)は戦場に赴いて死亡し、今では「男」の内心の存在になっている、という設定が背後にありそうです。

そういう彼らの登場場面を振り返る中で思いついた点のいくつかを備忘として記録しておきます。

- 1場

- デーミアンの言葉

僕が志願すれば、君も来ると思ってた

:ゴータマの教団に帰依したゴーヴィンダと重なる言葉。川へ行こう

:『シッダールタ』の「川」とつながるが、『デーミアン』においてもデーミアンとエヴァ夫人が住んでいるのは川べりに庭のある家。

- 男の言葉

ある日、手紙が届いた

:シンクレアは、デーミアンからの手紙によって、善悪を包括した神アブラクサス(『デーミアン』の重要なモチーフ)を知る。

- デーミアンの言葉

- 6場

- エヴァの誘惑:カマラーが現代のエヴァに憑依?

- デーミアンの言葉

君は焦がれているだろうね。知りたくてたまらない(中略)僕が何を為したか(中略)川へおいで。僕はそこにいる

:この台詞の中の「君」は「男」=シッダールタであり 「僕」はデーミアン。この言葉に従って、14場においてシッダールタは川のほとりでデーミアンと再会し君の声もやっと聞こえた

と述懐します。一方、上述のゴーヴィンダの教えてくれ。(中略)あなたは今どこにいる?

とも共鳴しそうですが、この場合は「君」がゴーヴィンダ、「僕」がシッダールタです。

- 14場

- デーミアンの言葉

星がまっすぐこっちに来たようだったよ。咆哮を轟かせながら、甲高い響きで、目の前で炸裂したんだ(中略)世界が轟音と共にぼくの上に崩れ落ちてきた

:自分が戦場で斃れたときの様子を物語るデーミアンのこの言葉は、『デーミアン』からのほぼそのままの引用です。ただし『デーミアン』でのこの描写は、デーミアンではなくシンクレアが敵の砲弾に弾き飛ばされる場面で用いられています。そして、この負傷により後方に下げられたシンクレアは、そこで隣に横たわるデーミアン(の魂)と再会し、エヴァ夫人から預かったというキスを受けることになります。シンクレアとデーミアンの永遠の別れを描くこの場面は、『シッダールタ』(原作)のラストシーンと同様に深い感銘を与えてくれます。

- デーミアンの言葉

ついで主要登場人物(の一部)と、それを演じた俳優について一言ずつ。

シッダールタ/草彅剛

立派だったと思います。実は舞台俳優としての草彅剛を見たのはこれが初めてだったのですが、テレビや映画で聞く彼の声質とは異なり、しっかりと太い舞台俳優の声で、膨大な台詞を淀みなく語っていました。欲を言えば、この舞台ではPAによる音響効果が強すぎる印象を受けたので、スモールサイズの劇場でPAを通さない彼の声を聞いてみたいと思いました。

カーマスワーミ/有川マコト

事前に戯曲を読んだときは軽い役だと思ったのですが、実際にはシッダールタとカマラーと鼎立して物語の中盤をがっちり支える役割を果たしていました。それに、この物語の登場人物には観ていて好きになれる人物が少なく、そうした中で、陽性なだけでなく二人を愛情で包む「いい人」カーマスワミーの存在は、観客の感情移入にとって貴重でした。

息子/中沢元紀

登場時間はさほど長くありませんでしたが、強い印象を残しました。これが初舞台で、しかも他の登場人物と違って役柄を作り上げるのに原作を参照できないために難しかっただろうと想像するのですが、父の愛情を受け止められず苦悩する若者の姿を説得力をもって見せてくれました。

カマラー/瀧内公美

上述のカーマスワーミとは違った意味で、感情移入させられた人物です。彼女がシッダールタも観客も一瞬で虜にしなければ物語が成立しないのですから責任重大ですが、その美貌も知性も、やがて垣間見せる翳りも、見事にカマラーを体現していました。それだけに、シッダールタに看取られて死んでいく場面では、原作にある次の台詞を彼女に語らせてあげたかったと思いました。

世尊の尊顔を拝し、やすらぎを得るために巡礼の旅に出たのに、その代わりにシッダールタを見いだした。うれしい。世尊に会うのとおなじくらいにうれしい。

なお、この公演の前日(12月21日)に世田谷パブリックシアターの企画として演出の白井晃氏によるレクチャーがあり、そこでは氏が『シッダールタ』をどのように捉え演出に挑んだのか、作品の背景や台本についての解説も交えながらお話し

されたそうです。このレクチャーを聴講できていれば、本作に対する違った見方やさらに豊かな気づきを得られた可能性があったと思いますが、残念ながら参加できませんでした。その代わりとして、プログラムに掲載されていた氏の言葉を引用しておきます。

世田谷バブリックシアターでは、25年度のブログラムのテーマに「わたしは、この世界にどう生きるか」を掲げました。不安定な世界情勢、独裁的な為政者による強権政治、益々加速する貧富の差。混迷の様相を呈する国内の社会状況。その様な中で「わたし」はどの様に社金と向き合い生きていけば良いのだろう。劇場は、共に考える場であり続けたいと考えます。

ノーベル文学賞作家でもあるヘルマン・ヘッセが、20世紀の初頭、世界が大戦へと向かう中で考えたことは何だったのか。彼が戦争に反対し自己を見つめ続けた姿に、私たちがこの世界でどの様に生きていくべきかを考えるヒントが隠されていると思います。100年前に世界を覆い尽くした脅威が、再び今、私たちの目の前に近づいてきていると感じます。人は歴史から何も学ばない。痛みを忘れると、再び同じことを繰り返すのでしょうか。戦争は無くならない。諍いは消えない。憎しみも決して収まることはない。では、その絶望の中でただ諦めることで良いのでしょうか。私は希望の種を蒔くことだけはできると思います。たとえそれが実をなすことがなくても、蒔き続けることへの意志は捨ててはならないと思います。

劇場は、常に社会を映す鏡であるべきだと考えています。新たな視座を得ることで、世界の見方を変えることができる。『シッダールタ』は、こうした劇場の思いそのものです。

世田谷パブリックシアター芸術監督 白井晃

そして最後に、本作における美術、衣装、照明、音楽などプロダクションのすべてが、作品世界を舞台上に創造する上で果たしていた役割の大きさを指摘しておきます。こればかりは実物を見ないと伝わらないので、機会を得られるならぜひ劇場に足を運んで本作を観ることを勧めたいと思います。そして見逃した人たちのためにも、自分のためにも、本作の遠からぬ将来における再演を希望します。

配役

| 男 / シッダールタ | : | 草彅剛 |

| ゴーヴィンダ / 影 | : | 杉野遥亮 |

| エヴァ / カマラー | : | 瀧内公美 |

| デーミアン | : | 鈴木仁 |

| ニール / 市民 / 使用人 / 賭場の人 / 息子 / 他 | : | 中沢元紀 |

| ヴィカス / 賭場の男 / 信者 / 他 | : | 池岡亮介 |

| チャトゥラ / 賭場の人 / 使用人 / 信者 / 露天商 / 市民 / 他 | : | 山本直寛 |

| バラモンの賢者 / 賭場の親分 / 信者 / 他 | : | 斉藤悠 |

| ゴータマ / 賭場の人 / 他 | : | ワタナベケイスケ |

| スーマナ / 賭場の人 / 使用人 / 商談相手 / 信者 / 他 | : | 中山義紘 |

| 父 / 賭場の人 / 信者 / 他 | : | 松澤一之 |

| カーマスワーミ / バラモン / 信者 / 他 | : | 有川マコト |

| サマナの長老 / 市民 / バラモン / 賭場の人 / ヴァスデーヴァ / 信者 | : | ノゾエ征爾 |

| 農奴 / 巡礼者 / サマナ / 市民 / 賭場の人 / 信者 | : | 柴一平 |

| 農奴 / 巡礼者 / サマナ / 市民 / 賭場の人 / 信者 | : | 東海林靖志 |

| 農奴 / 巡礼者 / サマナ / 市民 / 賭場の人 / 信者 | : | 鈴木明倫 |

| 鹿 / 市民 / 娼館の女 / 踊り子 / 信者 | : | 渡辺はるか |

| 農奴 / サマナ / 市民 / 賭場の人 / 信者 | : | 仁田晶凱 |

| 農奴 / サマナ / 市民 / 賭場の人 / 信者 | : | 林田海里 |

| 母 / 市民 / 娼館の女 / 踊り子 / 信者 | : | タマラ |

| 王女 / 市民 / 娼館の女 / 踊り子 / 信者 | : | 河村アズリ |