本阿弥光悦の大宇宙

2024/02/12

東京国立博物館(上野)で「特別展 本阿弥光悦の大宇宙」。本阿弥光悦については、これまで樂焼の作陶家という文脈(例えば「茶碗の中の宇宙」)の中では認識していましたが、広く諸芸に秀でたとされるその全体像を知る機会はこれまでありませんでした。そこでまず、毎度のごとく公式サイトから開催趣旨の部分を引用します。

東京国立博物館(上野)で「特別展 本阿弥光悦の大宇宙」。本阿弥光悦については、これまで樂焼の作陶家という文脈(例えば「茶碗の中の宇宙」)の中では認識していましたが、広く諸芸に秀でたとされるその全体像を知る機会はこれまでありませんでした。そこでまず、毎度のごとく公式サイトから開催趣旨の部分を引用します。

本阿弥光悦(ほんあみこうえつ・1558~1637)は戦乱の時代に生き、さまざまな造形にかかわり、革新的で傑出した品々を生み出しました。それらは後代の日本文化に大きな影響を与えています。しかし光悦の世界は大宇宙(マクロコスモス)のごとく深淵で、その全体像をたどることは容易ではありません。

そこでこの展覧会では、光悦自身の手による書や作陶にあらわれた内面世界と、同じ信仰のもとに参集した工匠たちがかかわった蒔絵など同時代の社会状況に応答した造形とを結び付ける糸として、本阿弥家の信仰とともに、当時の法華町衆の社会についても注目します。造形の世界の最新研究と信仰のあり様とを照らしあわせることで、総合的に光悦を見通そうとするものです。

「一生涯へつらい候事至てきらひの人」で「異風者」(『本阿弥行状記』)といわれた光悦が、篤い信仰のもと確固とした精神に裏打ちされた美意識によって作り上げた諸芸の優品の数々は、現代において私たちの目にどのように映るのか。本展を通じて紹介いたします。

この日は建国記念の日の三連休の三日目、しかも春節の休暇期間に重なっているとあって上野公園にはいつにも増して人出がありました。さらに東京博物館では本展と同時に中尊寺金色堂の仏像の特別展が行われており、会場となる本館の前には長蛇の列ができています。ところが本展の会場である平成館の方はそうした喧騒とは無縁で、すんなり入場することができました。

第1章 本阿弥家の家職と法華信仰―光悦芸術の源泉

本阿弥家は刀剣の研磨や鑑定を家職(家業)とする家で、光悦がそこで得た審美眼と人脈とが後半生における芸術活動の土壌となったことを明らかにするのがこの章の眼目。光悦の肖像、印影、俵屋宗達を義理の兄弟[1]とし後には尾形光琳や樂家も係累に含むことになる家系図などでその人となりの一端を示した後に、国宝を含む名刀の数々がずらりと並びます。

![]()

ことに別格の扱いとされていたのは光悦の指料であった《短刀 銘 兼氏 金象嵌 花形見》とその刀装《刻鞘変り塗忍ぶ草蒔絵合口腰刀》。「花形見」とは謡曲「花筐」に由来し、継体天皇を思う照日の前をシテとするこの曲になぞらえて分家の出身[2]でも本家を継ぐことがかなうという想いをこめたものではないかとするのが主催者の見立てです。また、こうして刀身だけでなく拵こしらえ(鞘や柄、鍔など)の美しさを見れば、刀剣鑑定家の後継者として育てられた光悦が早くから多様な工芸職人たちと交わり幅広い芸術的センスを磨いたであろうことも自ずと理解されてきます。

展示はさらにこの家職にまつわる鑑定書(折紙)や名物帳、刀絵図、書状などを並べた後、光悦の筆になる扁額や『立正安国論』の書写に移りますが、これらには光悦芸術のバックボーンとして光悦自身と周辺の町衆の日蓮法華宗信仰ネットワークの存在を示す意図が含まれていました。

第2章 謡本と光悦蒔絵―炸裂する言葉とかたち

伝俵屋宗達筆の大胆なフォルムの山に桜と山吹の花が今を盛りと咲き乱れる屏風の上に本阿弥光悦が『古今和歌集』の和歌を書き記した色紙を二十枚以上貼り付けた《桜山吹図屏風》を皮切りに、「嵯峨本」と呼ばれる木版出版物(その中心をなすのは謡本)の数々が並び、見飽きることがありません。

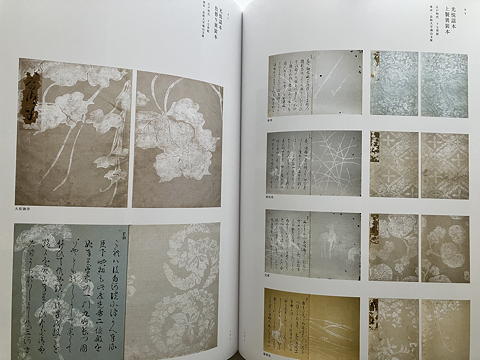

この「光悦謡本」は光悦流書体(後述)の本文と雲母摺り料紙を用いた美しい観世流謡本で、上の写真(図録の一部)に載っている謡本は右ページが上から「春栄」「善知鳥」「定家」「楊貴妃」、左ページが「大原御幸」です。

さらにこの章では繊細な蒔絵と鉛板や螺鈿を組み合わせた大胆な造形の工芸品が多数展示されていました。その筆頭となるのは膨らんだ形状が異形といってもよい《舟橋蒔絵硯箱》(国宝)ですが、これは会場全体の冒頭に「いきなり!」という感じに置かれていて見る者をぎょっとさせていました。気を取り直してこれを仔細に眺めると意匠の題材は謡曲「船橋」で、金地の部分には波の中に舟が四艘並び、そこへ渡された鉛板が橋になっていて、全体に金銀貝で『後撰和歌集』から源等の歌

さらにこの章では繊細な蒔絵と鉛板や螺鈿を組み合わせた大胆な造形の工芸品が多数展示されていました。その筆頭となるのは膨らんだ形状が異形といってもよい《舟橋蒔絵硯箱》(国宝)ですが、これは会場全体の冒頭に「いきなり!」という感じに置かれていて見る者をぎょっとさせていました。気を取り直してこれを仔細に眺めると意匠の題材は謡曲「船橋」で、金地の部分には波の中に舟が四艘並び、そこへ渡された鉛板が橋になっていて、全体に金銀貝で『後撰和歌集』から源等の歌東路の佐野の舟橋かけてのみ 思わたるを知る人ぞなき

から「舟橋」の二字以外を散らしています。

ところがこの《舟橋蒔絵硯箱》や、想像以上に大きかった《花唐草文螺鈿経箱》(重文)は一応「本阿弥光悦作」とされているものの、そこで光悦が具体的にどう関わっていたのかが実はよくわかっておらず、そのことが光悦の造形活動にかんする概念の枠組み自体への疑問にもつながっている

(図録解説)のだそうです。ことに漆工品の場合は、光悦の名前が作品に付されるようになるのは元禄に入ってからのことで、このため現在「光悦作」とされる作品の内に実は尾形光琳の作品が含まれているのではないかとも言われており、そうした疑いの目は《舟橋蒔絵硯箱》にすら向けられています。

第3章 光悦の筆線と字姿―二次元空間の妙技

「寛永の三筆」の一人とされるほどの能書家としての光悦についても、後に「光悦流」と名付けられる書のスタイルが本当に光悦の創始にかかるものかという点については、上述の「光悦謡本」に光悦が版下を書いたとする根拠が見つからない状況にあるため確証がありません。ともあれ、ここで言う「光悦流」とは文字の書体・肥痩・大小を自在に変化させながら下絵のデザインと一体になって書の流れを作り出すところにその特徴があるようで、そのことを示す実にさまざまな書が展示されていましたが、もっとも確実に真筆であることがわかる実務的な内容の書状を見るとその丸っこい文字は「これは美しいと言えるのか?」と思わなくもありません。おまけに晩年の光悦の筆は中風の影響で震えていたりしていて、むしろ光悦が愛蔵したと伝わることから「本阿弥切」と通称される伝小野道風筆《古今和歌集断簡》の美しさの方に見惚れてしまいました。

しかし、この章の白眉である驚くほどに長大な《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》(重文)の俵屋宗達による下絵と光悦の書とのコラボレーションは文句なく素晴らしく、これを見るだけのためにこの展覧会に足を運ぶ価値があると言っても過言ではありませんでした。

第4章 光悦茶碗―土の刀剣

そして最終章は私にとってなじみのある光悦の樂茶碗の世界。しかし、光悦の作陶は元和元年(1615)に徳川家康から京の北の鷹峯の地を拝領し、そこに本阿弥家ほかの芸術家のコロニー(光悦町)を作ってから本格化したということを今回の展示を通じて初めて知りました。元和元年といえば光悦はすでに60歳に近く、その後20年以上生きたにしても晩年と言って差し支えない年齢です。ところでこの鷹峯拝領については、家康が光悦を市中から追う意図を持っていたとされることがあるようですが、本展の図録中の解説は交通の要衝に広大な土地を与えられた点を指摘してそのことを明確に否定していました。

たっぷりとスペースをとって並べられた茶碗の数々は、重文だけを挙げても《黒樂茶碗 銘 時雨》《同 雨雲》《赤樂茶碗 銘 乙御前》《同 加賀》(以上、光悦作)、《赤樂茶碗 銘 無一物》(長次郎作)、《赤樂茶碗 銘 鵺》(道入作)。さらに独特の色合いと光沢が不思議な《飴釉樂茶碗 紙屋》や簡素で美しい《白樂茶碗 銘 冠雪》も置かれてじっくり眺めることができました。これらのうちのいくつかはこれまでにも目にしていますが、何度見ても数百年の時を超えて現代に伝わってきたこれらの茶碗にはそれぞれに得も言われぬ存在感と個性が感じられて、それらの一つ一つから目を離せなくなります。なお樂茶碗といえば必ず千利休の侘茶に紐付けて語られますが、本展は樂茶碗を「侘茶」という文脈から切り離したうえで、光悦の茶碗を「今焼」としての流れに置き、茶碗に革新をもたらした長次郎へのオマージュという視点でとらえようと試みた

(図録解説)としています。

その名前はもちろん知っていながらも、本阿弥光悦の事蹟をこのようにまとまったかたちで眺めたのはこれが初めてのことで、この展覧会はよい学習の機会となりました。また、これまでの自分の日本美術鑑賞の軌跡を振り返ってみると、本阿弥光悦に始まるとされる琳派との接点がほぼほぼ抜け落ちているので、これをきっかけに今後機会を得て琳派についての知識を深めてみようとも思ったところです。

|

|

|

|