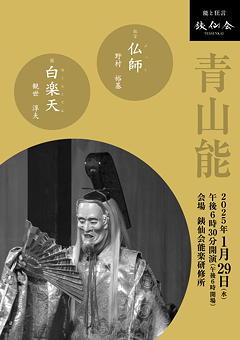

仏師 / 白楽天

2025/01/29

銕仙会能楽研修所(南青山)で今年最初の青山能は、狂言「仏師」と能「白楽天」の組み合わせです。

銕仙会能楽研修所(南青山)で今年最初の青山能は、狂言「仏師」と能「白楽天」の組み合わせです。

10日前の国立能楽堂にはありませんでしたが、この能舞台にはまだ正月らしい注連縄と紙垂が飾られていました。

仏師

この曲を観るのはこれが初めてですが、その類曲(というより原曲)である「六地蔵」は昨年11月に観ています。そのときの「六地蔵」は大蔵流、この日の「仏師」は和泉流と流儀の違いもありますが、それでも基本的なストーリーはまったく同じなので、もっぱら両者の違いに着目して舞台を眺めました。まずもって最大の相違点は、「仏師」では登場するすっぱが一人だけであり、したがって作られる仏像も一体だけということですが、ほかにもちらほら。気づいた点は次のとおりです。

- すっぱ(野村裕基師)が自分は真仏師まぶっしであると言うとマムシと聞き違えた田舎者(中村修一師)が大いに恐れる(これは「六地蔵」にはなかった)。しかし「真」の説明として自分は安阿弥(快慶)の唯一の後継者であるという主張は共通した設定です。

- 「六地蔵」ではそのタイトルどおり六体の地蔵を作ることになり、すっぱがそれぞれの由来を滔々と解説する場面があったが、本曲では何を作ろうかというやりとりがあって仁王→天の邪鬼→吉祥天女に落ち着く。すっぱからの前二者の提案に対し、異形だからいやだ、窮屈そうだなどと意外に物知りな田舎者が文句をつけるのが笑えます。

- 身丈について最初は五丈、次は一寸八分と極端な提示があったが、御堂のサイズが一間四面だと聞いたすっぱが自分の背丈ほどではどうかと提案して話がまとまり、納期の相談に移る。

- 代金の確認もこのときに行い、万疋では高いと渋る田舎者に対してすっぱは「仏に限ってディスカウントはない」と強気。結局折れた田舎者は代金を三条の大黒屋に預けることになるが、田舎者と別れた後ですっぱは「自分は楊枝一本削ったことがない」と独りほくそ笑む。

- 翌日になり、すっぱが乙面を使って仏像に化けるとこれを見た田舎者は印相が気に入らないと作り直しを求める点は同じだが、本曲には田舎者が仏像の髪に触れて温かいことに驚く(すっぱも驚く)場面がある。すっぱの言い訳は「膠が乾くまでは温かいものだ」というもので、いったん出来上がっている仏像の印相を修正することができる理由も「六地蔵」では自分が印を結べば直ると何やら超常的なのに対し本曲では「膠が乾かぬうちは修正可能」と合理的。

ここから後は、印相を変えては田舎者にやり直しを求められることの繰り返しとなりますが、「六地蔵」は脇座と橋掛リの間を三人のすっぱが右往左往して本当に息が上がりそうな運動量だったのに対し、本曲では田舎者と相対するときのすっぱは笛座前・田舎者は常座、仏像に化けたときにはすっぱは脇座・田舎者は角というように舞台上の前後方向の動きだけでやりとりが進みます。最後は野村裕基師が面を掛けるのに手間取って焦った表情を見せたのでハラハラしましたが、実はこれも演技の内で、思わず顔の横に面を付けてしまったために田舎者に正体がばれ、横歩きでごまかそうとするものの面を奪い取られて追い込まれました。

振り返ってみると「六地蔵」はあの格調高い山本東次郎家の面々がドタバタを演じるギャップが楽しく、かたやこの「仏師」は比較的シンプルな構成を野村萬斎流の芸風で面白おかしく見せ聞かせるところにポイントがあって、共通するモチーフを扱う曲ではあっても面白さの質が違ったように思います。それにしても野村裕基師の語りは、本当に萬斎師にそっくり。それはそれでいいのですが、将来どこで自分のカラーを作り上げるかという点にも注目していきたいものです。

ところでこの日の公演のように狂言と能との組合せのときには、一種のパズルとして両者の間にどういう共通項が設定されているのかを考えるのが楽しいのですが、今回ばかりはわかりませんでした。あるいは吉祥天女には住吉大社との接点が?とも思ったものの、住吉大社の祭神に神功皇后は含まれてはいるものの吉祥天女とは関係ありません。謎です……。

白楽天

作者未詳(世阿弥説あり)の脇能。初見です。タイトルは「白楽天」ですがシテは住吉明神で、白楽天はワキです。

まずしみじみとした笛の独奏、ついで末尾に高く特徴的な掛け声を伴う小鼓が交互に奏されて(音取置鼓)、やがて両者の合奏となりなんとも不思議な緊張感が漂う中に登場したワキ/白楽天(大日方寛師)。橋掛リに出たところと舞台に進んだところで拝礼の型を示し、ついでワキ一人での名ノリを朗々と謡ってから、大小鼓が入ってワキツレ二人と共に次第舟漕ぎ出でて日の本の、そなたの国を尋ねん

を力強く謡いました(半開口[1])。ワキの姿は唐冠を戴き紺地にいかにも中華風な金文様の袷狩衣、白大口。ワキツレは赤大臣出立です。

ついで一声[2]の囃子が奏され、直面のツレ/漁夫(安藤貴康師)を先に立てて登場した前シテ/漁翁(淳夫師)の面は朝倉尉(出目栄満作)です。橋掛リ上で向かい合って一セイを謡い、松浦潟の海上の景観を漢詩の引用と共に愛でている[3]ところへワキが声を掛けると、シテは自分を日本の漁翁だと名乗った上でいきなりおん身は唐の白楽天にましますな

と先制パンチ。この最後のところで「まします・な〜」と上から押さえつけるような口調になるところが早くも恐ろしく、驚いたワキがなぜわかったのかと問うと今度はツレが「あなたは日本では有名人だから」と言う口調も目線も冷え冷えとしています。白楽天の来訪の意図は皇帝の命により日本の知恵を計るというものでしたが、その任務は来航前から仮想敵国・日本に知られていたわけです。ところがその会話の最中にシテは唐突にむつかしや言さやぐ[4]、唐人なればお言葉をも、とても聞きも知らばこそ

(こんな問答は時間の無駄だ、唐人の言葉などわからないし)とぷいと後ろを向いて暇惜しや釣垂れん

と釣竿の糸を解き、本当に脇正面側に糸を垂らして釣りを始めてしまいました。

これには「いや待て、先ほどまで普通に会話してたじゃないか!」と見所の全員が心の中でツッコミを入れただろうと思いますが、さすがは白楽天。気を取り直して任務遂行のためにワキに質問を続けます。すなわち、最近の日本ではどんなことを楽しみとしているのか?この問答を通じて、唐の漢詩に対し日本では和歌が心の慰めであって、そもそも天竺の経文を和らげて唐土の詩文となし、これをさらに和らげたものが和歌なので「大いに和らぐ」と書いて大和歌と呼ぶのだという説明がシテからなされると、それでは漢詩の腕前を披露してやろうとワキは眼前の光景を次のように歌いました。

青苔衣を帯びて巌の肩にかかり、白雲帯に似て山の腰を囲る

どうだ、わかるかと自慢げなワキに対し、シテはこれをただちに読み解いて面白し面白し

と感に堪えない様子を示したように見えましたが、その口調にどこか余裕が漂っているようだと思ったらすかさずこの漢詩を和歌に読み替えてしまいました。

苔衣着たる巌はさもなくて 衣着ぬ山の帯をするかな

思わぬ逆襲を受けたワキはすっかり驚き、お前は誰なのかとシテに訊ねましたが、シテは名乗るほどの者ではない、日本では生あるものは全て歌を詠むのだと言って孝謙天皇の御代の鶯の例を出しました。ここはクリ・サシなくクセになっており、地謡を聴きつつ正中に着座したシテに後見二人が寄って水衣の肩を下ろし、ここから神の化身に変じます。このとき、銕之丞師が担当した左肩はスムーズに下ろせたのに右肩の方はうまくいかず、見ていてハラハラしていたところ、手が空いた銕之丞師がそちらを手伝って事なきを得ました。

さて、こうした説明に感じ入ったワキに対し、シテはさらに舞楽をお見せしようと語りかけます。この頃になるとワキの台詞は全て地謡に委ねられていて目の前の光景がどこか遠くのもののように見えてきますが、鼓は波の音、笛は海中の龍の声に任せ、自分は波の上に立って「海青楽」を舞うことにしましょうと言ったところで中入となりました。この中入のところは構造が面白いらしく、シテが詠じる葦原の

周辺の音楽は通常は舞の前に置かれるもの、つまり退場時に舞が予告されているような作りになっており、このことや前場の最後にシテの退場を思わせる文句がないことから、本来の「白楽天」は中入なく物着だったと考えられているそうです。現代でも小書《波夜陀麻之傳》の場合は間狂言なしの早装束となるのだそうですが、この日は常の演出なので来序が奏される中に前シテとツレが、太鼓のひと打ちひと打ちに爪先の動きを揃える独特の動きで退場し、入れ替わりにアイ/末社(野村太一郎師)が登場しました。

アイの語りはまず定跡どおりにこれまでの経緯を説明するものですが、肝を潰した白楽天が帰国することになったので自分のような末社にも白楽天のありさまを見るようにとの指示が下ったと少々先走った(後場の内容と時系列が整合しない)内容を述べた後に、そっと白楽天を偵察してからめでたく一曲謡い舞って帰ろうということになります。この舞は浮き立つような打楽器のリズムと小刻みにひゃらりらと吹かれる笛に乗ってきびきびと舞台を巡るしっかりしたもので、最後はぴょんぴょんどんどんと跳び踏みしめ、やらやらめでたや

から末社である自分のこの地への来訪と住吉への帰還とを謡って舞い納めました[5]。

出端の囃子、そして一セイ山影の、映るか水の青き海の波の鼓の海青楽

。後シテ/住吉明神の姿は初冠の下の面が石王尉(洞白作)、白垂、白地に金の竹格子唐花文様が派手な袷狩衣、そして濃緑の大口です。10日前に観た「高砂」のシテである住吉明神は若々しい姿でしたが、こちらの住吉明神は老神。しかし脇能の老人は風格と威勢とを備える存在であって、常座で拝礼の型を示してから舞い始めた長大な真ノ序ノ舞も最初はたっぷりと、やがて徐々に力強さを増して舞われ、その中に静止してゆっくり足を上げてから渾身の力をこめて一気に舞台の床を踏み貫く足拍子が何度も何度も轟きます。もちろん尉面も額に皺を刻んで確かに老体のものなのですが、リアルな造形なのにその表情はやはり神がかっていて、その姿でシテがワキに迫ったときには客先最前列右端で脇座を目の前にする位置に座っていた私も恐れを感じたほどです。

たびたびの足拍子(そのほとんどがこの上なく強靭)、舞台を巡りながら翻される袖。じわじわとした動きにも目が離せず、常座でアンダースローのような軌跡を描いて右袖を巻き右半身になっての立ち姿にははっとさせられました。さらに正中で足拍子を響かせ、両袖を巻いた腕を左右に広げて舞台を巡りながら袖を翻したシテが、常座でさらに足拍子を踏みながらついに自らを住吉の神[6]と名乗った上で白楽天に帰国を促し始めると、伊勢・石清水・賀茂・春日……とさまざまな神が地謡の謡う詞章の中で姿を現し、シテも舞台上を舞い巡ることでその賑やかな様子を視覚化します。中でも厳島の姫宮が海上に浮かんで「海青楽」を舞うとき八大龍王が天空と海上を飛び回るところでは、シテがきびきびとした所作で膝をつき袖を返し、そして左袖をさっと切って神風が生じたことを示すとさらに激しく足拍子を踏みました。最後はげにありがたや、神と君が代の、動かぬ国ぞ久しき

と国体賛美が謡われて、シテが常座で留拍子を踏んで終曲です。

とにもかくにもパワフル。終わってみれば1時間40分ほどとそこそこ長い曲でしたが、舞台上も見所も弛緩することなく最後まで駆け抜けた感じです。途中に中入があるとは言っても10分程度、残る時間を通じて舞台上を支配しきった観世淳夫師を賞賛しないわけにはいきません。これを支える各役方の働きもすばらしく、印象的な旋律やリズムを聴かせた囃子方、六人なのに分厚くしかも音程感豊かな地謡、そして一曲の冒頭に神がかった空気感を作り上げたワキ方など、いずれも盤石の布陣でした。実によいものを観た、という印象です。

また、前シテのクセの中で後見が水衣の肩を下ろす場面や、後シテが舞を終えて各地の神々が現れる直前に常座で後ろを向いて後見に狩衣の袖を直してもらう場面で、父であり主後見である観世銕之丞師がとても丁寧に背後からシテを見守っていたように見えたことも印象的でした。

それにしても主人公の住吉明神は、なんとイヤな奴であることか。これを観た初演時の観客(おそらくは室町幕府の貴賓たち)は、白楽天がこてんぱんにされる様子を見て拍手喝采したのでしょうか?1月20日にこの銕仙会能楽研修所で行われた事前講座(観世淳夫師と原瑠璃彦氏(静岡大学准教授))の中で、淳夫師も「前シテがとんでもなく(神様に向かってこういうことを言うのはよくないのだが)意地悪ジジイなんですよ」とその性格の悪さを力説していましたが、それでも神様としての威厳を保たなければならないところが難しいとも話していました。原先生もこれを聞いて「難しいキャラですねぇ」と同情していましたが、しかしその点では、淳夫師の取組みは成功していたと思います。

青山能恒例の終演後の小講座は、今日は長山桂三師が講師。解説のポイントを箇条書き(順不同)にすると次のようでした。

- 頻繁には上演されない「白楽天」はストーリーが難解だが、脇能=神様の能はストーリーよりも神の威厳・パワーを表現する能である。現行曲約250曲のうち脇能は40曲。さらに脇能も舞の種類により真ノ序ノ舞物、神舞物、中ノ舞物、舞働物、楽物、その他の六つに分類される。これらの中で最も力強くしっかり舞われるのが真ノ序ノ舞物であり、観世流では「白楽天」「老松」「放生川」「雨月」の四曲がこれにあたる。

- 途中で出てくる釣りの型が、この曲ならではの象徴的な型。またこの曲でのワキの登場を特徴づける半開口を伴うのも観世流では「白楽天」と「玉井」だけ。大日方寛師に聞いたところ、半開口のときは幕が上がる前に心の中であることを念じる口伝があるのだそうだ。このときの小鼓の置鼓も重い習物である。

- 住吉明神が主役の曲としては「高砂」もあるが、こちらは颯爽と若々しく舞われるのに対し、「白楽天」の方は老神によるどっしりとした舞となる。今日は20時から予定されている道路工事で能楽堂が揺れることが懸念されていたが、実際にはそれほど揺れずにすんだのも神の力によるのだろう。

白楽天と言えば平安貴族に深く愛好され、その代表作「長恨歌」は『源氏物語』の元ネタになっているくらいもてはやされた人物ですが、その彼がどうしてこのような扱いを受けるのか?実はその背景には、昨年観た「唐船」と同様に、この能が成立した室町時代の外交政策の変遷が反映していると考えられています。すなわち、3代将軍足利義満は日本が明から冊封を受け、朝貢の見返りとして頒賜物を受け取る(これが大きな実利をもたらす)かたちの日明貿易を実行していたのに対し、4代将軍義持はこれをよしとせず日明貿易を停止するのですが、能「白楽天」が作られたのはまさにこの義持の時代。つまり対外強硬主義の外交政策を採用した義持を賛美することがこの能の意図だったというわけです。この点に関して事前講座では応永の外寇(1419年)を作劇の背景として説明しており、どうやらこれが通説のようですが、昨年読んだ『室町時代の日明外交と能狂言』(西原大輔著)は、断絶した朝貢の再開を求める明使呂淵の来航と義持による拒絶(1418・1419年)の方に着目していました。

白楽天と言えば平安貴族に深く愛好され、その代表作「長恨歌」は『源氏物語』の元ネタになっているくらいもてはやされた人物ですが、その彼がどうしてこのような扱いを受けるのか?実はその背景には、昨年観た「唐船」と同様に、この能が成立した室町時代の外交政策の変遷が反映していると考えられています。すなわち、3代将軍足利義満は日本が明から冊封を受け、朝貢の見返りとして頒賜物を受け取る(これが大きな実利をもたらす)かたちの日明貿易を実行していたのに対し、4代将軍義持はこれをよしとせず日明貿易を停止するのですが、能「白楽天」が作られたのはまさにこの義持の時代。つまり対外強硬主義の外交政策を採用した義持を賛美することがこの能の意図だったというわけです。この点に関して事前講座では応永の外寇(1419年)を作劇の背景として説明しており、どうやらこれが通説のようですが、昨年読んだ『室町時代の日明外交と能狂言』(西原大輔著)は、断絶した朝貢の再開を求める明使呂淵の来航と義持による拒絶(1418・1419年)の方に着目していました。

もっとも、この外交政策は6代将軍義教のもとで変更され遣明船が復活するのですが、すると今度はこれを寿ぐためにすかさず作られたのが「唐船」「呉服」です。能というと何か浮世離れした高尚なもののように受けとめられがちですが、このように実際には時の為政者を賛美する目的を持つものも少なくありません。さらに言えば、音楽や絵画も含む芸術作品全般について言えることとして「その創作活動のパトロンは誰か」という視点を忘れるわけにはいかない(そこから作品の理解が深まることもある)ものです。

配役

| 狂言和泉流 | 仏師 | シテ/すっぱ | : | 野村裕基 |

| アド/田舎者 | : | 中村修一 | ||

| 能観世流 | 白楽天 | 前シテ/漁翁 | : | 観世淳夫 |

| 後シテ/住吉明神 | ||||

| ツレ/漁夫 | : | 安藤貴康 | ||

| ワキ/白楽天 | : | 大日方寛 | ||

| ワキツレ/従者 | : | 野口能弘 | ||

| ワキツレ/従者 | : | 野口琢弘 | ||

| アイ/末社 | : | 野村太一郎 | ||

| 笛 | : | 八反田智子 | ||

| 小鼓 | : | 飯冨孔明 | ||

| 大鼓 | : | 原岡一之 | ||

| 太鼓 | : | 金春惣右衛門 | ||

| 主後見 | : | 観世銕之丞 | ||

| 地頭 | : | 北浪貴裕 |

あらすじ

仏師

御堂を建立し、安置する仏像を買い求めに都へと出た田舎者。しかしどこで仏像を買えば良いか分からぬ田舎者は、往来で大声をあげて仏師を呼び歩くことにする。そこへすっぱ(詐欺師)が現れ、自分こそ仏師だと名乗ると田舎者はその言葉を信じ、翌日の仏像の受け渡しを約束していったん別れる。さてすっぱは仏像になりすまし、田舎者の金をまんまとせしめようと企てるが、いざ田舎者に見せてみると印相が気に入らないと注文をつけられ、あれやこれやと姿形を変えてみせているうちに混乱して、ついに企みが露見してしまう。

白楽天

日本の知恵を計れとの勅を受けた唐の詩人白楽天が、肥前国松浦潟の海上でしばし日本の様子を伺っていると、漁翁と漁夫が船に乗って現れる。日本の人々の楽しみを尋ねる白楽天に和歌を詠むと教える漁翁。唐では詩を吟ずるのだと言って白楽天が眼前の景色を漢詩に詠むと、漁翁はそれを見事に和歌に置き換えて詠む。驚く白楽天に日本では生きとし生けるもの全てが歌を詠むのだと教え、漁翁は消え失せてしまう。実は漁翁は住吉明神の化現で、本来の神々しい姿を現すと舞を舞い、日本を従わせることを諦めて帰国するよう白楽天に勧める。やがて全国より錚々たる神々が現れ、音楽を奏して舞い遊び、神風を吹き起こすと白楽天の乗った船を唐土へと吹き戻す。

脚注

- ^下掛では置鼓ではなく真ノ次第となり、次第の謡の後に名ノリとなります。

- ^本来は真ノ一声となるところですが、事前講座で淳夫師は「今回は翁付き脇能ではないという扱いで普通の一声でやる」と語っていました。

- ^古今和歌集を踏まえたワキの出の謡と漢詩を引用するシテ・ツレの出の謡は対照関係にあり、後の応酬の伏線になっています。入り日↔︎月の入る、日の本のそなたの国を尋ねん↔︎海はそなたか唐土の、波路はるかに行く舟の↔︎舟路の旅も遠からで、月また出づる↔︎月もほどなき名残りかな。

- ^「言さやぐ」とは韓や百済など意味不明な外国語にかかる枕詞「言さへく」に基づく。

- ^事前講座で配布された詞章に掲載されていたアイの謡では「日本が唐土にまさる神国であるため白楽天は智慧もかなわず帰国するとのことなので、自分ももとの社に帰るのである」という内容になっています。この日のアイ語リがこの詞章と異なるのが狂言方の流儀の違いによるものかどうかは不明です。

- ^シテが現れ出たと自称する「檍あおきが原」とは『古事記』において黄泉の国から帰ってきたイザナギが禊をした際に住吉三神を生じた「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原」を指し、現在の宮崎市阿波岐原町に比定できるようです。