メトロポリタン美術館展

2022/04/02

国立新美術館(六本木)で「メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年」。

国立新美術館(六本木)で「メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年」。

ニューヨークのメトロポリタン美術館(1870年創立)は、5000年以上にわたる世界各地の文化遺産を所蔵していることで有名。この展覧会は、同館のヨーロッパ絵画部門に属する所蔵品をその本来の鑑賞のあり方である自然光の下で見られるように展示室を改修するスカイライト・プロジェクトの実施を契機として、同部門に属する約2,500点の所蔵品の中から65点を公開するものです。

- メトロポリタン美術館、主要作品が一挙来日

- ルネサンスから19世紀まで、西洋絵画史500年を彩った巨匠たちの名画が勢ぞろい

- ヨーロッパ絵画部門の2500点余りから選りすぐった名画65点、うち46点が日本初公開

公式サイトの謳い文句は上記のとおりであり、この展覧会はオーストラリアと日本でのみ開催されるということなのでそれだけでも貴重ですが、個人的には展示される作品の中にフェルメールの《信仰の寓意》(日本初公開)が含まれているという点が注目ポイントでした。

展覧会の構成は時系列に沿って3部構成となっており、各作品は国立新美術館の広い空間を存分に生かしてゆったりと間隔を置いて展示されています。さらに、壁面を思い切った単色で色分けした仕切り壁によりメインギャラリーの脇にテーマに応じた小部屋が設けられ、観覧者は美術館の中を思い思いの動線で自由に散策するように辿ることができるようになっていました。

以下、各章の展示作品の中から印象深かったものをいくつか紹介します。

I 信仰とルネサンス

各章の冒頭にはその章のテーマが示されていますが、これが大変わかりやすく、これだけで西洋絵画史についての体系的な知識を与えてくれます。そこで、ここでも各章の冒頭にこの解説を引用することとします。

まずはルネサンス期から。キリストの磔刑、聖母子といったキリスト教の主題もあれば、パリスの審判やヴィーナスとアドニスといったローマ神話にまつわるものも。

展示の劈頭を飾るのはフラ・アンジェリコ《キリストの磔刑》(1420-30年頃)。琳派を連想させる金色の背景も特徴的ですが、何より十字架の足元の人々の配置が楕円形をなして画面に強い遠近感を生み出しているところが、この作品を意義あるものにしています。

見る者に強烈なインパクトを与えるピエロ・ディ・コジモ《狩りの場面》(1494-1500年頃)。動物たちを狩るずんぐりとした体型の人間や半人半獣たちの姿とその知性を持ち合わせない表情は、アンリ・ルソー的でもあり『進撃の巨人』のようでもあり。

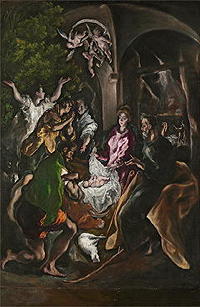

しかしこの章の中で異彩を放つのは、むしろエル・グレコ《羊飼いの礼拝》(1605-10年頃)の方かもしれません。イエス生誕の場面を描くこの作品は、幼子イエスの輝きが唯一の光源となって周囲の人物や建物、樹木、頭上の天使を照らしており、その明暗のコントラストの強さやタッチの大胆さはこの章の他の絵画には見られないものでした。

しかしこの章の中で異彩を放つのは、むしろエル・グレコ《羊飼いの礼拝》(1605-10年頃)の方かもしれません。イエス生誕の場面を描くこの作品は、幼子イエスの輝きが唯一の光源となって周囲の人物や建物、樹木、頭上の天使を照らしており、その明暗のコントラストの強さやタッチの大胆さはこの章の他の絵画には見られないものでした。

こうした一種異色な作品の後にあらためてティツィアーノ《ヴィーナスとアドニス》(1550年代)を眺めると、伝統的な「美」の概念に基づくその写にほっとするのですが、しかしよく見ると、画面の中では、狩りに出掛けようとする恋人アドニスを不安に駆られたヴィーナスが必死に引き留めようとしており、ヴィーナスのねじれた上体やアドニスの踏み出した右足から伝わってくる緊迫感に満ちた一瞬が見事に切り取られていることに気付きます。事実この後、アドニスはイノシシの角に突かれ、ヴィーナスの腕の中で息を引き取ることになります。

II 絶対主義と啓蒙主義の時代

この章にはルーベンスもいればベラスケスもおり、レンブラントもその他のなじみのオランダ絵画の描き手もいるといった具合で、自分にとってはとても親しみやすい時代が扱われていますが、お目当てのフェルメールもここに壁ひとつを与えられていました。

フェルメール《信仰の寓意》(1670-72年頃)は《絵画芸術》と共に寓意画とされ、そこに描かれている女性は「信仰」を擬人化した姿です。しかもプロテスタントの国オランダにあってこの絵は、背後のキリスト磔刑の絵、右のテーブル上の十字架、足元の齧りかけのリンゴと「隅の親石」に潰されて血を吐く蛇などがカトリック信仰を象徴し、女性が右足で地球儀を踏む姿はカトリック教会が世界を支配することを示唆しています。展示会場での解説はフェルメールが結婚と共にカトリックに改宗したことを説明していましたが、しかし図録の解説は経済的に困窮していたフェルメールが自分のためにこの絵を描いたとは考えにくく、個人の注文を受けて制作したのだろうと推測していました。

それはさておき、この絵の前に立って矯めつ眇めつ見入りましたが、擬人化であることもあってか女性の姿には正気のようなものが感じられず、また全体に焦点が合っていないようなもどかしさを覚えました。図録には見る者を圧倒するような宗教的メッセージの暗示はフェルメールらしさを欠いており、画面に漂う冷静でよそよそしい雰囲気は、理知的な構想のもとに描かれたことをうかがわせる

と書かれていましたが確かに、先日見た《窓辺で手紙を読む女》とは異なり登場人物への感情移入を拒まれているような気にさせられる不思議な絵でした。

なお、メトロポリタン美術館所蔵のフェルメールは他に4点あり、《リュートを調弦する女》《水差しを持つ女》は見ていますが、《眠る女》《少女》は未見です。

別室に並べて展示されていたカラヴァッジョ《音楽家たち》(1597年)とジョルジュ・ド・ラ・トゥール《女占い師》(おそらく1630年代)は、いずれもメトロポリタン美術館にとって大切な作品である模様。前者の中央に描かれた若者は両性具有的な官能美を備えていますが、それは右から2番目に自画像として描かれている激情の画家カラヴァッジョがバイセクシュアルであったことを反映したもの。一方、後者で窃盗の餌食になっている若者の手と相対している右端の老婆と左の黒髪の女性がロマという点は意表を突かれますが、あえて言えばラ・トゥールはこうした風俗画風の作品よりも聖書にとった題材を夜の情景の中に描いた作品の方が自分としては好みです。

ヴァトー、ブーシェ、フラゴナールといったロココの画家が取り上げられていたのは予想外でしたが、例えばブーシェ《ヴィーナスの化粧》(1751年)のいかにも官能的で退廃的な画風は19世紀末のニューヨークで人気を博した様式でもあるそう。続く小部屋に展示されていたマリー・ドニーズ・ヴィレール《マリー・ジョゼフィーヌ・シャルロット・デュ・ヴァル・ドーニュ(1868年没)》(1801年)は「女性画家の躍進」という文脈で展示されていたものですが、逆光の中に浮かぶ若い女性の穏やかな表情と身体や椅子の柔らかな線は、空虚な室内・窓枠や背後の建物の直線・意味ありげな遠景の男女といったエドワード・ホッパー的な道具立てにもかかわらず、絵に暖かみをもたらしていました。

III 革命と人々のための芸術

この章ではターナー、クールべ、ジェローム、コロー、ドーミエ、ゴヤ、マネ、ゴーギャン、シスレー(展示順)といった具合に、印象派・ポスト印象派を中心としてこの時代を飾る巨匠の名前が連なります。

ルノワールは《海辺にて》(1883年)と《ヒナギクを持つ少女》(1889年)、ドガは《踊り子たち、ピンクと緑》(1890年頃)、そしてゴッホは《花咲く果樹園》(1888年)。ここではさらりと流していますが、会場ではもちろんそれぞれに見応えあり。

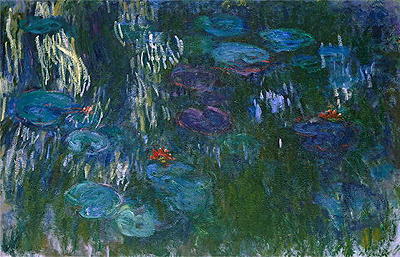

セザンヌの《ガルダンヌ》(1885-86年)と《リンゴと洋ナシのある静物》(1891-92年頃)の堅牢な構図に威圧され、最後にモネの一種浮世離れした境地を示すかのような《睡蓮》(1916-19年)で展示が締め括られました。

冒頭に記したようにフェルメール《信仰の寓意》を見たいという動機から足を運んだ展覧会でしたが、さすが「西洋絵画の500年」とサブタイトルをつけているだけあってルネサンス期からポスト印象派までヨーロッパ絵画を幅広くカバーし、単に美しい絵画を見せるということではなく、西洋絵画史の流れを体系的に紹介しようという意図が体現された展覧会でした。

なお、米国の美術館が印象派のコレクションを持つことは自然ですが、それより前の作品群をどのようにして充実させていったのかという点にはこの展覧会に足を運ぶ前から興味がありました。実は、驚くべきことにこの世界最大級の美術館は国立でも公立でもない純然たる私立の美術館であるそうで、その発足はパリ在住のアメリカ人たちが独立宣言90周年を祝うパーティーの中で生まれた「アメリカ国民のために美術の国立機関とギャラリーの基盤を築く」という提案を具現化したもの。この考えに共鳴した多くの米国民(資産家から一般国民まで)の寄贈や寄付によって、メトロポリタン美術館は今日まで着々とコレクションを拡充させてきた歴史を持つそうです。よって今回の展覧会は、メトロポリタン美術館の所蔵品を通じて西洋絵画の歴史を辿るというだけではなく、図録の解説に書かれていたようにアメリカの人々がThe Metに託した夢と希望

を体感する機会でもあったということができそうです。