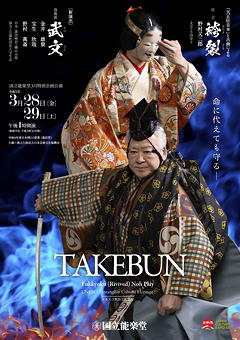

袴裂 / 武文

2025/03/29

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の特別企画公演で、狂言「袴裂はかまさき」と復曲能「武文たけぶん」。

国立能楽堂(千駄ヶ谷)の特別企画公演で、狂言「袴裂はかまさき」と復曲能「武文たけぶん」。

この日は朝からしっかりと降る雨。国立能楽堂の前庭もしっとり濡れています。上演に先立って、大講義室で開催されたプレトークに参加して予習を行い、それから見所に向かいました。あいにく予約開始日に出遅れたために正面席がとれず、この日の鑑賞は脇正面からになります。

袴裂

本曲は現行狂言「二人袴」の古態と推測される『天正狂言本』(16世紀)の「はかまさき」と江戸時代の狂言絵「二人はかま」を元に書き起こされ2020年に「『天正狂言本』と古画による」と銘打って初演された狂言(台本:野村又三郎師 / 文芸:小田幸子氏)。ストーリーは「二人袴」ととてもよく似ていますが、大きく違うのは袴の用意がないためにあたふたするのが聟側ではなく舅側であること(よって聟の親を出す必要がなく三人で演じられます)、そして袴が長袴ではなく半袴であり、前後二つに完全に分かれるのではなく中途半端につながった状態(下図イメージ)になることです。

まず橋掛リに登場したのは、長裃姿で花(肴の代わり?)を入れた酒桶を左手に提げた聟(野村信朗師)。春風駘蕩といった感じのうららかな声で「舅に可愛がらるる花婿でござる」と名乗り、最上吉日の明日に聟入りに来るようにと言われているが暇だし天気もいいので今日行こうとマイペース。一人で舅を訪れるその飄々とした姿には「二人袴」の聟のようなひ弱さはありません。舞台を回った聟が揚幕に向かって案内を乞うと、着付に襷掛けの太郎冠者(野口隆行師)が出てきて幕を振り返り誰か出てくれと頼みましたが、どうやら誰も出られない様子なので自ら応対することにします。そして相手が聟だと知った太郎冠者は、酒桶を受け取りつつ奥へどうぞと聟を脇柱の近くへ案内しました。このあたりの舞台の見立ては秀逸で、最初に聟が名乗り始めてから案内を乞うまでは舞台は屋外で橋掛リから揚幕の中までが舅の屋敷内、応対した太郎冠者が聟を案内し始めたときからは舞台が屋敷の奥となり、一瞬で空間がひっくり返る面白さがあります。

舅殿は不在か?と問われて近所に出ているとその場を取り繕った太郎冠者が常座に戻って困惑した様子を見せてから揚幕に呼び掛けると、やはり着流しの着付だけで寛いだ風の舅(野村又三郎師)が出てきて、明日来るはずの聟が今日来たと聞かされてこちらもびっくり。とにかく応対するようにと太郎冠者に急かされた舅は鬢も髭も整えていないのに(確かに又三郎師の顔にはうっすら無精髭)と慌てますが、それでも会わずばなるまいと小袖裃を出すように命じます。ところが、太郎冠者は揚幕の向こう(にいるはずの使用人)に同じことを命じたものの、揚幕の向こうからの返事を聞いた態で戻ってきて、一具は人に貸しもう一具は糸を解いたと復命。聟入り用に誂えた新しい装束もまだ到着していないとあって、舅は明日出直すよう聟に伝えよと太郎冠者に命じましたが、はるばる来てくれたのだし舅は聟の到来を待ちかねていたと言ってあるのでお出ましくださいと太郎冠者は引きません。こうした問答を通じて、この家では太郎冠者が家宰として他の使用人の上に立ち、主人に対してもものを言える立場を持っていることが窺い知れますし、太郎冠者が襷掛けだったのは明日の(はずの)聟入りに備えた準備で忙しかったからだということもわかります。

とうとう舅から「どうぞ許してくれい」と頭を下げられた太郎冠者は自分の袴を舅に貸すことにし、観念した舅は渡された袴を穿いて、近所に出ていたことになっているという方便も耳打ちされて聟の待つ座敷に向かいました。かくして舞台上で舅と聟との挨拶は「無案内にござる」「初対面でござる」とつつがなく進みましたが、聟は頼みたいことがあると太郎冠者を呼んだため、慌てた舅は聟にそこで待つように伝えて橋掛リへ戻ります。以下、酒宴の準備のためには太郎冠者、盃事には舅が出なければならないために舅と太郎冠者は橋掛リの上でどたばたと袴を交換しては出ていくことになるのですが、袴を交換している間に舅が「これは難儀なことじゃなぁ」「今ひとつ袴があればよいなぁ」などとため息混じりにぼやくのに対し、冷静な太郎冠者が鸚鵡返しに同意しながらてきぱきと着替えの世話をする様子からも、じわじわとしたおかしみが伝わってきます。

ところが、再び太郎冠者が呼び出されたところで、着替えのためになかなか出てこない二人にしびれを切らした聟が橋掛リを覗き込み声を掛けたため、舅と太郎冠者は仰天。がたんと音を立てて着座した太郎冠者の陰に舅が入る形になってその場をしのぎます。すぐに行くと言って聟を奥へ戻したものの困り果てた二人でしたが、袴の取り合いになった拍子に袴が裂けて二人が大声を上げたところへまたしても聟がやってきたのでまた慌てて着座。聟から日が高いうちに帰りたいので早くと言われた舅は仕方なくそのまま太郎冠者と共に盃事の場へ出ることにしますが、裂けた袴は上掲の図のように二枚のエプロンが連結したような状態になっているので、二人は後ろを聟に見られてはならないばかりか、常にぴったりくっついていなければならないという制約が加わっているところが「二人袴」にはない要素です。

こなた二人揃って流レ足のような小刻みのステップで常座に移動し着座する舅と太郎冠者、かなた脇座にて相対する聟。聟が持参した酒による盃事が型通りに始まり、まずは舅から飲むことになりますが、身体がくっついているために太郎冠者は酒が注ぎにくそう。それでも並々と注がれた酒を賞賛した舅は、聟へ酌を……と太郎冠者に命じかけたところではたと太郎冠者が一人では動けないことに気づき、自分が酌をするのでこれへ、と聟を呼び寄せて事なきを得ました。二杯・三杯と聟がいい飲みっぷりを見せた後に舅が太郎冠者から肩越しでのアクロバティックな注ぎ方で酌を受けたところで、聟が小謡「土車」(一天四海波を……)を謡いながらの舞を披露。見所から見ても立派な舞で、舅がこれを褒めそやしたところ、今度は舅も舞うようにと聟に求められます。自分は舞は不調法だからと舅は固辞し太郎冠者も口裏を合わせましたが、おごう(嫁)から舅は舞を舞うと聞いていると言われて仕方なく舞うことになりました。太郎冠者から(後ろを見られないよう)気をつけてと言われつつ舅が立てば、これにつられてバランスを崩しつつ太郎冠者も立ち上がり、そして太郎冠者の酌謡に乗って舅が舞うのですが、当然大きくは動けないのでほとんど直立不動で終えたために、なぜ左右へ回らないのかと聟から突っ込まれてしまいます。今日は指神さすがみがあって回りたくても回れないという苦しい言い訳に納得しない聟から連れ舞を求められ、返事も待たずに謡い舞い始めた聟に舅も仕方なく太郎冠者と背中合わせになって謡い舞いましたが、舅がかがめば太郎冠者はのけぞり、舅がのけぞれば太郎冠者がかがみ、背中の太郎冠者を聟に見られてはならず袴を落としてもならず、謡も舞も止めてはならない舅の苦境に見所からの笑いが止まらなくなりました。

ところがどうやらだんだん興が乗ってきてしまったらしい舅が舞に夢中になっているうちに、横に回った聟に袴のからくりを見つけられてしまいます。恥入った舅は扇で顔を隠しながら太郎冠者に先導されてその場を逃げ出し、聟もその後を追って揚幕へと消えました。

ストーリー、台詞、そして演者の所作と語り口のいずれも文句なしに楽しい狂言で、「二人袴」と比較すると登場人物が一人少ない分こちらの方がすっきりしている印象です。人物造形も面白く、「二人袴」の聟のような頼りなさはないけれどもどこか天然な聟、ぼやきが止まらない舅を励まし続けるしっかりものの太郎冠者、思わぬ事態の推移に困惑しつつその都度「是非に及ばぬ」と覚悟を決める舅のバランスが絶妙。聟入物には「二人袴」や「鶏聟」などのように大人になりきれていなかったり世間知らずだったりする聟の姿を強調する曲もあれば「舟渡聟」のように舅の側に弱みがある曲もありますが、本曲は後者の系譜に属するために舅がシテ。この日のシテを勤めた野村又三郎師の舞台を観るのは意外にも2018年の「浦島」以来かなり久しぶりでしたが、おかしみと品格とを兼ね備えた相変わらずの達者な芸を堪能しました。さらに言うとそのときの「浦島」もその8年前の「浦島」も又三郎(小三郎)師とその子息である信朗さんとが共演していたので、私は2010年→2018年→2025年と信朗師の成長の過程を目にしてきたことになります。そしてもちろんこの日の信朗師は、父譲りのよく通る声と落ち着き払った所作で又三郎師と野口隆行師との間に息の合ったトライアングルを形成してくれていました。

武文

永正9年(1512)と元禄12年(1699)の上演記録しか残っていないこの曲(原典は『太平記』巻十八「春宮還御の事附一宮御息所の事」。作者は金春禅鳳ともされるが不明)を国立能楽堂が復曲したのは1987年。その2年後にも上演された後、今回が久々の再演ですが、復曲台本での登場人物や場面転換のめまぐるしさを整理し、武文が御息所に抱く心情をクローズアップしてより劇的な新演出で上演するというものです。

まず、11時半から行われたプレトークでの説明の内容を簡単に紹介します。講師は「武文」の台本・演出検討を行った横山太郎教授(立教大学)です。

- この曲は能としては珍しく『太平記』に題材をとったもの。室町時代の終わりに作られ、江戸初期に上演記録があるが、その後上演が絶えていた。歌舞伎っぽいエンタメ性の強い内容だが、やはり能は能。

- 物語の状況設定(『太平記』の記述に基づく)は次のとおり。すなわち、後醍醐天皇の一宮で元服するも立太子できず引きこもり気味の尊良親王は、下鴨神社からの帰路に琴の音に惹かれて垣間見た御匣殿(右大臣公顕の娘)に一目惚れして猛アタック。ついに結ばれたものの、10年ほど後に元弘の変が起きて後醍醐方は敗北し、一宮も捕縛される。土佐へ配流された一宮は秦武文に衣と文を託して都に残る御息所(御匣殿)を迎えに送るが、【本作の物語があって】御息所は淡路に漂着する。海に投げ入れた御息所の装束が発見されて一宮の元に届き一宮は嘆くが、鎌倉幕府が滅亡し都に戻った一宮は御息所の消息を知り再会を果たす。しかし数年後に足利尊氏の挙兵があり、一宮は越前で戦うも敗れて自害。御息所の嘆きは深く四十九日の前に亡くなる。この話は当時の人に愛され、後に幸若舞などさまざまなジャンルに取り入れられたが、そのうちの演劇バージョンが本作である。

- 「武文」のあらすじ解説。後述するので省きますが、ただし舵取かんどりから「あそこの宿に超美人がいるらしいっすよ[1]」と教えられた松浦某が「マジか、じゃあちょっと覗いてみよう[1]」と御息所を覗き見る場面について『源氏物語』の垣間見に言及し、古来女性の美しさは覗き見ることによって強調されてきたという説明にはなるほどと頷きました。

- 鑑賞時には次の点に留意してほしい。

- 「衣」が大事。武文の霊が舟に迫ったとき、御息所の衣を海に投げ入れる場面が出てくるが、これは相模から上総へ日本武尊が渡ろうとしたときに海が荒れ、これを鎮めるために弟橘媛が入水した逸話に類似したイメージ。また、御息所の衣は一宮が贈ったものであり、後に流れ着いて一宮を嘆かせるというように大きなストーリーを動かす小道具の役目を負っていて、その【一部分】をなす本曲の中でも武文の霊が衣を拾うことで御息所への思い入れが湧き起こることになる。

- 今回の配役は37年前の復曲上演時のキャストの子の世代にあたる。この日のシテ:金井雄資師(宝生流)、ワキ:宝生欣哉師(下掛宝生流)、アイ:野村萬斎師(和泉流)は、いずれも初演時の演者である金井章師・宝生閑師・野村万作師の子息。ちなみに私(横山先生)も復曲初演に関わった松岡心平先生の弟子を自認しています。このようにして作品が継承され上演が定着することはなかなか難しいので、面白かったら好意的なコメントを能楽堂に寄せてください。もうやめろとかは書かないでください。

- 今日聞かれる台詞は必ずしもプログラムや字幕表示器に書かれた詞章通りにはならない。台本は上演の1ヶ月前に印刷に回しているが、その後の稽古の中で演者からいろいろと提案が出て台詞が変わってきている。このように舞台上で演者の声を取り入れて改善していくというプロセスは、たぶん昔の能の現場でも行われていたのだろうと思う。また間違った!とは思わないでください。

プログラムにも横山先生の寄稿「『武文』改訂について」が掲載されており、復曲初演時の映像等を金井雄資・宝生欣哉・野村萬斎の三氏と共に検討して台本に手を入れたプロセスが記されていて興味深いものでした。その記述によると今回の改訂の要点は、横道萬里雄氏による台本の「詰め込みすぎ」を解消するために①役柄の整理と空間・動線の混雑の軽減、②武文と浦人の会話の短縮、③終曲部の囃子事の見直し、を行うと共に④横道萬里雄氏が導入した(つまり古い本にはない)武文の御息所への思慕という要素をより明確化する会話を追加した、というものです。

さらにプログラムの解説(金子直樹氏)が示す本曲の特徴は、次の三点でした。

- コトバ中心の台詞劇である(このため地謡は最小限しか用いられていない)こと。また口語的な表現が活用され、スピーディーな雰囲気を表していること。

- 場面が頻繁に移り変わること。

- シテ中心の構成ではなく、各役が活躍すること。

この曲は現代演劇風に言えば1幕20場で、国立能楽堂のプログラムに収録された詞章にも「場」が明記されていました。実際の舞台上での演技はもちろんシームレスに展開していましたが、ここでは台本の指定に沿って場面ごとに区切りつつ舞台上の様子を再現してみます。なお、引用部分はプログラムに掲載された詞章に基づいているため、実際に舞台上で発せられた言葉との間に異同がある可能性もあります。

京より大物の浦への道中(夜)

次第の囃子と共に登場したツレ/一宮御息所(金井賢郎師)と前シテ/秦武文(金井雄資師)、舞台上で対面して謡う次第は定めなき世のなかなかに 憂きこと頼みなるらん

。武文の出立は直面に侍烏帽子、暗い地色に小さめの梅(?)を全面に散らした直垂と白地に梅唐草文の大口で、御息所は孫次郎面を掛け白地に牡丹文様の唐織を壺折にし、下に見える縫箔は濃い紅色です。武文は名ノリの中で美女の誉世に高き

御息所の土佐下向に供するところだと説明し、御息所が旅路の不安を述べてから淀川を下って難波の大物浦に到着すると、御息所は脇座へ移動します。

武文の宿の門口

武文が常座から狂言座に控えていたアイ/舟宿の亭主(深田博治師)に呼び掛けて宿を頼むと、亭主は快諾して舞台に進み、宿の部屋に案内した態になって御息所は床几に掛り武文もその近くに着座、亭主も笛前に着座しました。このとき武文の問いに答えて亭主が「このところ凪が続いていたが雲の景色が変わったので今夜にも追い風が吹くだろう」と説明するのは、後に出てくる松浦某の出航への伏線になっています。

海辺の某所

場面変わって、という雰囲気で橋掛リに出てきたのはワキ/松浦某(宝生欣哉師)。茶色の地に松皮菱文の掛素袍と白大口の出立で二ノ松に立ち、「京での訴訟がことごとく安堵したので本国に帰るところだが、両三日も風待ちしていて退屈なので舵取を呼び出そう」と語ります。

海辺の某所/武文の宿

松浦某の呼掛けに応じて揚幕から出てきたのはアイ/舵取(野村萬斎師)で、松浦某に「何か面白いことはないか?」と問われた舵取が「風待ちで逗留している一宮御息所は世に超えたる美人

だと噂ですよ」と教えると、松浦某は俄然興味を示して「どこにいるのか、垣間見る術はないか」と矢継ぎ早。そこでまず舵取が様子を探ることになりました。

海辺―武文の宿の裏手

松浦某の好色をぼやきながらも自分も興味津々の舵取は、浜(一ノ松)に出て開いた扇の骨の隙間から宿の内を覗き込み、御息所を見つけて褒めそやします。ここでの台詞のヤレヤレあの松浦どのの好かせらるることは

とかハハア見ゆるは見ゆるは

とかホホオなるほどなるほど

といった卑俗な言い回しとカタカナ表記は確かに能の謡本というより文楽の床本を読んでいるような気分にさせられますし、萬斎節とでも言いたくなる野村萬斎師独特の言い回しも役柄にぴったりハマっている感じです。

海辺―武文の宿の裏手

舵取からかくかくしかじかと教えられた松浦某も一ノ松まで進み、舵取と同様に扇をすかして御息所を垣間見すると感に堪えない様子でかの上臈を見るに、さらに現とも思はれず

。ここで松浦某の天にも昇るような心象を示すごとく短い笛の音が台詞に絡みつくのが、実に行き届いています。松浦某が舵取に「なんとか言葉を交わせるように取り計らってほしい」と頼むと、舵取は「亭主をたばかりましょう」と提案して松浦某もさては嬉しや心得たり

。

武文の宿の門口

舵取が常座へ進み案内を乞うと、笛前に着座していた亭主が正中に出てきてここから二人の対話になりますが、「松浦某殿が筑紫舟の風待ちで暇そうにしているので、ここで御目通りしておけば亭主のためにもなるだろうと連れてきた」という舵取の恩着せがましい申し出に「それならばお通しください」と亭主が応じて、舵取は松浦某を亭主の前に招き入れることになります。

武文の宿(表の間)

松浦某も舞台に進んで常座あたりで舵取と並んで立ち、正中で迎えた亭主に向かってまずは「これから筑紫舟の用はそちらにも折々に頼むことにしよう」とビジネスの話から入り、これを亭主が喜んだところで着座してさて

と「ここからが本題」という空気を漂わせて「御息所を連れ出してほしい」と単刀直入に申し入れます。さすがに驚いた亭主はもってのほか

とこれを拒絶し厳しい表情で横を向きましたが、松浦某が「流人の縁者なのだから奪い取っても問題ないだろう」と言い放つと、舵取も横から「ああ言っているのだから叶えてあげなさい」と口添え。それでも首を縦に振らない亭主に松浦某はいや諸侍の思ひ立ちたる上は、聊爾に退くことあるべからず

と大音声と共に膝を立てて腰の刀に手を掛けたので、亭主も舵取も共に仰天してああまづお待ちなされませ

と制止し、さらに舵取が亭主に「(助かりたかったら)承諾しろ」と説得したので、とうとう亭主もやむなく同心申さうずるにて候

。しかし亭主が「秦武文が常時そばに付き添って油断なく目を光らせているのだが、どうしたものでしょう」と述べると、松浦某はまたしても刀に手を掛けてただ思案仕り候へ

(おまえが考えろ!)とキレて見せました。宝生欣哉師というと私の中では全国を旅して回って土地土地の怨霊を夢の中で癒してあげるヒーリング僧というイメージがありますが、こういう荒っぽい役柄もまるで違和感なく演じられるのはさすがです。ともあれ亭主は是非に及ばぬ

(出た!「貰聟」での舅の口癖)と観念し「火付け盗賊の騒動を起こすのでその紛れに乗じて」と(横山先生が言うところの)ろくでもない作戦を立案してどうにかその場を納めましたが、さあらばそれがしは船の上にて時を待とうずるにて候

と席を立った松浦某がそのまま切戸口から出て行ってしまったことにはちょっとびっくり。確かに役目を終えたワキが切戸口から姿を消す曲というのは「咸陽宮」「放下僧」などありますが、この場面ではまだ松浦某の出番は終わっていないのですけど……。

海辺の某所(深夜)

悪者たちの謀議の場。揚幕から出てきたのは舵取の表現を借りれば不埒の者ども

三人で、そのうちの一人は黒々とした鍾馗髭を付けていますがいずれも下っ端感満載です。そして橋掛リの上で舵取から「松明をこしらえて火を掛け打ち入るように」と言われた彼らが「心得た!」と応じて幕の内に戻ると、舵取もまた身を翻して切戸口に消えました。能では「そこにいるけどいないことになっている」という表現がよく使われますが、どうやらこの演出では火付けの場面で松浦某と舵取を本当に(物理的に)舞台上から消す必要があったようで、それはもしかすると次の場での武文たちの動線を確保するためだったのかもしれません。

武文の宿(深夜)

亭主が立って燃ゆるは燃ゆるは

と揚幕方向を遠く見やり、続いて武文と御息所に火事が起きていることを告げると二人を先導して避難させますが、その動線は地謡の前を通り笛の横から大小の裏へと向かうもの。

浦の家並の辺り

再び登場した三人の火付けは、一人が大松明(東大寺二月堂のお水取りで見るようなもの)、残る二人が竿を持ち、早鼓をバックにいかにも楽しそうに声を掛け合いながら火をつけて回り、その火が風を呼ぶ様子も描写されて本当に大火が起きているような熱気を感じました。彼らは大松明で放火する役を交代しながら、最初に一ノ松、次に舞台正面、そして橋掛リに戻って二ノ松での火付けに励むのですが、橋掛リでは大松明を高々と差し上げて軒先に、舞台では左右の柱とその上の長押にと、いずれも通常の能ではその存在を意識することのない場所が演技に取り入れられているのが斬新です。

武文の宿の外

火付けたちが揚幕へと消えた後、亭主が武文と御息所を先導して橋掛リに進みながら「浦に夜盗が入って火をつけて回っているようだ」と説明すると、武文は「迎え打つことは簡単だが御息所はどうしたらいいだろう?」。そこでかねての企みの通り、亭主はや、幸いあれに筑紫舟の浮かんで候。あれなる舟を、おん頼みあれかしと存じ候

と言うのですが、そう言われて舞台を見やると、いつの間にか松浦某と舵取が地謡の前に戻ってきていました。正面席から見ていればこの二人が切戸口から再び入ってくるところが目に入ったと思うのですが、自分が座っている脇正面席左寄りからでは橋掛リの武文一行の動きに目が向いてしまって舞台の一番遠いところの動きが視界に入ってこないので、ここで松浦某を再び見たときには忽然と現れたような気がして心底驚いてしまいました。

舟着き場

武文は舞台に戻って松浦某に声を掛けますが、なうなう

たそ

旅人の頼みの候

なにの頼みぞ近う寄れ

という松浦某のそっけない応対がかえって謀略の気配を示すよう。大事のもの

すなわち御息所(女性上臈)を預かってほしいと言われた松浦某はもちろんただちに受諾し、これが謀りごとと知らない武文は感謝の言葉を述べると御息所に乗船を促しましたが、このとき脇座で心細げに床几に掛けた御息所が武文に語るそなたばかりが頼みにて候ふ間、疾う疾う御戻り候へ

という言葉は、今回の上演での改訂ポイント④=武文の御息所への思慕の明確化のために追加されたものです。なおこの場の中で亭主は切戸口から下がり、こちらは二度と出てくることはありませんでした。

松浦の船中

武文の姿が正中から後見座に移ったところで、武文がまんまと計略に乗せられたことを嘲り喜ぶ舵取は高らかに萬斎笑い。火が巻き起こす風も追い風とし、碇を上げて舟を沖に出してしまいます。舵取は自ら「いえいいえい」と櫓を漕ぎ、水手たち(登場しません)にも下知を飛ばして本業である操船の技を見せつけ、たちまちのうちに岸から離れていきます。

舟着き場

二ノ松に出てきて騒ぎが鎮まったことを確認した武文は御息所を迎えに行こうとしますが、一ノ松まで戻ったところで舟が沖に出ていることに気がつき驚きます。そのとき揚幕から現れたのはブルー系の素袍を着用したワキツレ/舟人(大日方寛師)で、その口から「筑紫松浦殿という大欲非道の輩

が御息所を奪い取ろうとしていたところ、御息所の供人がこともあろうに松浦殿の舟に御息所を預けたために舟は出て行ってしまった」と説明を受けた武文は愕然。悔しさのあまり足拍子を踏んだ武文はその不覚人こそわれらよ

といきりたち、舟人の舟で松浦某を追ってくれるように頼みます。

ここも復曲初演時と大きく変わったところ(ポイント②)で、元は舟を出すことを強要する武文と庶民の意気地でこれに屈しない浦人の間に長いやりとりがあり、その役柄の重みのために浦人はシテ方(近藤乾之介師)が担当したのですが、今回の演出では一刻も早く追跡にかかりたい武文の勢いを生かすために、武文が一瞬強要の気配を見せながらもぐっと自制してひらに頼み申し候

と頭を下げると舟人(役名も変更)も二つ返事でこれに応じるという展開に変わっています。

大物の浦の海上

常座に進んだ舟人と武文は松浦某を追う態ですが、地謡の前にいる松浦某の台詞と脇正面側の二人の位置関係が絶望的な距離感を示し、台詞は交錯しても追いつくことはできません。地謡にまで遅しや遅しや、追ひ手の舟の、寄すべきようなき、小舟かな

と断じられたあげく、地謡の一度にどっとぞ笑ひける

に舵取のうははははという高笑いが重なり、振り返り見た舟人に今のは笑うて候か

と聞けば追っ付くまじきとて笑ひ候よ

と聞かされて武文は正面に向き直り武文やすからず

。以下、地謡の高揚の中で舟人は舞台を離脱して切戸口に消え、一方、覚悟を固めた武文はいまはかなはじいでさらば、悪霊となってたちまちその舟とどめん

と地謡に代弁させつつ海上を見回すと太刀を抜いて鞘を捨て、正先に出てぐっと太刀を左脇に通した刹那、すさまじいスピードで二回転しながら下がって太刀も捨て膝をつくことで腹掻き切って、海中に飛んで入る

さまを示しました。圧倒される思いで見ているうちに舞台上は沈静化し、シテは送リ笛に送られ橋掛リを下がって中入となります。

松浦の船中(翌日の暁)

中入と言ってもここで新たに間狂言が出てくるわけではなく、舞台上では舵取と松浦某の会話が続きます。空が白むなか筑紫を目指して順調に舟を進める舵取は、武文が腹を切って海に飛び入ったことを聞いて高笑い。御息所は床几に掛けたまま静かにシオリを見せましたが、松浦某はこれはめでたいと酒宴を始めることを命じ、扇をもって酌をする形を見せた舵取は舟歌を謡い舞うことにします。ここでみなみな囃してたまはり候へ

と舵取が声を掛けると太鼓が打ち出されて囃子方も船上の一員となり、舵取は櫓を漕ぎながら気持ちよさそうに松の長寿と君が代の弥栄を謡う祝祭歌を謡いました。

ここまでの間、なんともいやらしい悪者という感じの舵取は萬斎師が演じるからいやらしいのかいやらしい役柄だから萬斎師がフィットするのかと心の中で鶏と卵のような自問自答を繰り返していたのですが(笑)、この謡に関してはそうしたいやらしさがどこかへ行ってしまって実に伸びやかに謡われ、惚れ惚れと聞き入りました。

同じ船中

続いて松浦某も立ち上がり、酒宴の楽しみと共に天雲治まり

て四海波静か

なる穏やかな情景を謡う地謡を背に短い舞を見せると、舵取はやんややんやと褒めそやしてさらに炉を漕ぎましたが、そのとき不意に不穏の気配を感じとり、ここから舞台は一気に緊迫感に包まれます。

鳴門の海松浦の船中

舵取はあらふしぎや

と急に水が重くなって舟が動かなくなったことに驚き、水手を励ましながら必死になって櫓を使うものの、次の瞬間、鼓が激しく打ち鳴らされる中でああ悲しや悲しや

と悲鳴を上げ、水が渦を巻いて舟が回る様子を自らの身体を回転させ倒れ伏すことで示し、さらに正先や大小前を竿で指して波の上や水底に武文の顔が見える怪奇現象におののきます。このまま御息所を伴っていては舟が危ないと告げる舵取に対し、松浦某はかの武文とやらん申す男、御息所に思ひを掛け、その執心の消えかぬるまま、かように障碍しょうげをなすと覚え候

と述べて、その執心を晴らすために御息所の衣を海中に投げ入れることにしました。再び怪奇現象に取り憑かれた舵取が悲鳴を上げながら翻弄されているわずかの間に、地謡後列左端が後見となって御息所の背後からその唐織を手際よく脱がせて畳むと、御息所はこれを松浦某に手渡します。「再び故郷に帰したまえ」と氏神に祈る松浦某、騒ぎ合ひたるばかり

の船中の様子を描写する地謡、太鼓と笛とがさらなる緊迫感を醸し出して……。

鳴門の海上

目を転じると、半幕になった揚幕の中に座している後シテ/武文の霊。その出立は黒頭に木汁怪士面、段に亀甲文様と丸紋の厚板[2]と紺地に金襴の立浪模様の半切、そして打杖を手にしています。いかに松浦、舟漕ぎ戻せ云々

とおどろおどろしい呼び掛けがなされた後にいったん幕が降ろされ、ついで早笛で一気に舞台に出た武文の霊は働キの素早い動きを見せましたが、ここで松浦某が御息所の衣を高く投げ上げて舞台上に広げると、武文の霊はこれをじっと見込んでから拾い上げ、懐かしや

(地謡)としみじみ胸に抱きました。ついでその心持ちのままゆったり目の囃子を聞きつつ一ノ松へ移動してしばらく見所を見やっていたかと思うと、面のために視界が限られているはずなのに一瞬で欄干の上に左足を掛ける形になったことには思わず息を飲みました。そのままじっと静止していた武文の霊はやがて足を下ろし後ずさって二ノ松に立ち位置を変え、再び御息所の衣に見入ってからこれをはらりと落とします。

思慕の思いを振り切るような足拍子が轟くと、それまでしみじみとした曲調だった囃子がぐっとテンポを上げて武文の霊は舞台に戻り、キリを謡う地謡と囃子との音圧の中で杖を肩に回ったり膝行を見せたりした後に、身動きもできない様子の松浦某に迫りました。これを制止しようとした舵取は足拍子ひとつで退けられ飛び上がって悲鳴を上げながら姿を消し、松浦某も武文の霊に首根っこをつかまれ引きずり出されてくるくる回ると正先に崩れ落ちたところを背後から杖で打ち据えられます。かくして松浦某も切戸口へ退出した後、武文の霊は舞台上と一ノ松での回転を見せつつ揚幕の前まで進みましたが、ここで振り返って脇座に立ち上がっている御息所とはるかに遠く見つめ合う数秒間があり、そこに御息所に対する思いがこめられたまま武文の霊が後ろ向きに下がって揚幕の中へ消えたところで終曲を迎えました。

確かにこれは世阿弥の幽玄の能とは違う、いわゆる風流能ふりゅうのうのテイストで、プレトークやプログラムの解説があらかじめ教えてくれていたさまざまな要素が75分という比較的短い時間の中に手際よく(手際よすぎるくらいに)盛り込まれたスペクタクルになっていました。だからこれは能ではなく歌舞伎だと拒否反応を示すか、能にはこういう一面もあったのかと自分の視野を広げるかは観る者の受け止め方次第、もっと言えば芸能というものに対する心の柔軟性次第だと思うのですが、ただしこの改訂演出が武文の御息所に対する思慕という要素を除外せずむしろ明確化したことで、本作はただの活劇に終わらない独自の生命力を獲得できていたように感じました。

とは言え、シテ・ワキ・アイのいずれにも練達の演者を得なければこの舞台は成り立たなかったように思いますし、ことにこれまでシテとしては一度(「錦戸」)しかその姿を拝見したことがなかった金井雄資師が舞台上で示した気迫と身体能力の高さには圧倒されました。その他のツレ、アイも含めて一曲のためにこれだけの数の手練れの演者を揃えることは容易ではないでしょうが、本作が今後も折々に再演され、能のレパートリーとして定着していくことを期待したいと思います。

配役

| 今回 | 1987/12/22,26 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 狂言 | 袴裂 | シテ/舅 | : | 野村又三郎 | |

| アド/太郎冠者 | : | 野口隆行 | |||

| アド/聟 | : | 野村信朗 | |||

| 復曲能 | 武文 | 前シテ/秦武文 | : | 金井雄資 | 金井章 |

| 後シテ/武文の霊 | |||||

| ツレ/一宮御息所 | : | 金井賢郎 | 大坪喜美雄 | ||

| ワキ/松浦某 | : | 宝生欣哉 | 宝生閑 | ||

| ワキツレ/舟人 | : | 大日方寛 | 近藤乾之介〔シテツレ/浦人〕 | ||

| アイ/舵取 | : | 野村萬斎 | 野村万作 | ||

| アイ/舟宿の亭主 | : | 深田博治 | 野村万之丞(萬)〔船頭〕 | ||

| アイ/火付け | : | 高野和憲 | 野村耕介(五世万之丞) | ||

| アイ/火付け | : | 内藤連 | 石田幸雄 | ||

| アイ/火付け | : | 中村修一 | 野村武司(萬斎) | ||

| 笛 | : | 一噌幸弘 | |||

| 小鼓 | : | 鵜澤洋太郎 | |||

| 大鼓 | : | 安福光雄 | |||

| 太鼓 | : | 金春惣右衛門 | |||

| 主後見 | : | 宝生和英 | |||

| 地頭 | : | 今井泰行 | |||

| 台本・演出検討 | : | 横山太郎 | 横道萬里雄〔作・演出〕 | ||

| 松岡心平〔作品研究・演出補佐〕 | |||||

| 羽田昶〔演出補佐〕 | |||||

あらすじ

袴裂

予定より早く聟入りにやってきた聟。舅はあいにく準備が整わず袴がない。仕方なく太郎冠者の袴を借りることにし、舅と太郎冠者が交代で袴を穿いて聟に応対するが、二人一緒に出てくるよう言われてしまい、袴を取り合ううちに袴は裂けて前後のない一枚布になってしまう。二人は袴をそれぞれ前につけて一緒に聟の前に出るが、求めに応じて舞を舞ううちに聟に裂けた袴を見つけられ、恥らいながら逃げていく。

武文

大物の浦に逗留する一宮御息所を松浦某が見初めるが、忠臣・秦武文が警護しておりなかなか近づけない。松浦は宿主と一計を案じ、夜盗の襲来に見せかけて家並みに火をかけさせる。火勢から逃れる武文は松浦が待つ船に御息所を預けてしまい、御息所は松浦に連れ去られてしまう。計略に気づいた武文は小舟に乗って松浦を追うものの叶わず、悪霊となって松浦の船を止めようと自害し海中に沈む。現れた武文の怨霊を鎮めるべく松浦が御息所の衣を海に投げ入れると、武文の怨霊は衣をかき抱き、松浦を海に引きずり込んで波間に消えていく。