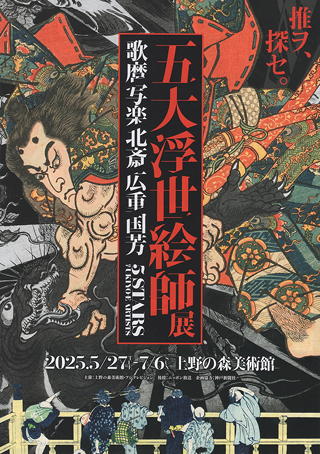

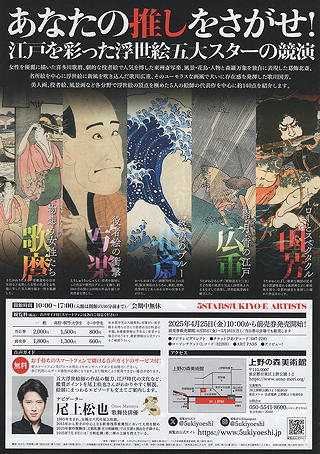

五大浮世絵師展

2025/06/25

上野の森美術館で「五大浮世絵師展」を見てきました。同館の公式サイトによるこの展覧会の説明は次のとおりです。

女性を優麗に描いた喜多川歌麿、劇的な役者絵で人気を博した東洲斎写楽、風景・花鳥・人物と森羅万象を独自に表現した葛飾北斎、名所絵を中心に浮世絵に新風を吹き込んだ歌川広重、そのユーモラスな画風で大いに存在感を発揮した歌川国芳。美人画、役者絵、風景画など各分野で人気を博した五大浮世絵師の代表作を中心に約140点を紹介します。江戸時代を彩った浮世絵5大スターの競演をお楽しみください。

浮世絵の展覧会はこれまであまり見てきていなかったので、いっぺんに5人も見られるとはなんとありがたいことかと早々にオンラインチケットを購入したのですが、同じことを考える人が多かったせいか展覧会は連日盛況で、会期の途中で図録が売り切れてしまうハプニング。このため増刷→販売再会を待ち会期終盤のこのタイミングで上野に足を運びました。

雨の日の朝10時半ならさすがに空いているだろうと思っていましたが、美術館の前にはチケットを買い求めようとする人たちの長蛇の列ができていました。オンラインチケットでよかった……と思いながらスムーズに入場はしたものの、館内はやはりなかなかの混みようです。仕方ない、じっくり見るのは図録に期待することにしようと決めて、まずは一通りざっと見て回ることにしました。

◎図録に記載された作品名と会場の解説や出品目録に記載された作品名とが異なる(たとえば「三世」「三代目」など)ものがいくつかありましたが、ここでは後者に基づいて記すことにします。

喜多川歌麿―物想う女性たち

喜多川歌麿―物想う女性たち

まずは歌麿(1753?-1806)から。役者絵でスタートし植物・鳥・虫・貝の博物絵本で出世したものの、やはりその本領は美人画です。遊女・芸者の艶姿に加えて市中の看板娘もモデルとしていることはそうした美人情報を伝えるマスコミュニケーションが江戸市中にあったことの裏返しですが、《両国橋上橋下納涼之図(橋下の図)》(寛政後期(1794-1800)頃)や《女織蚕手業草 七〜九》(寛政10-12年(1798-1800))に見られる群像表現も見事で、橋桁や宅内の設えが作るきっぱりした直線の中で女性たちがややルーズに着こなす着物の柔らかい線が、生き生きとした江戸情緒を今に伝えていました。

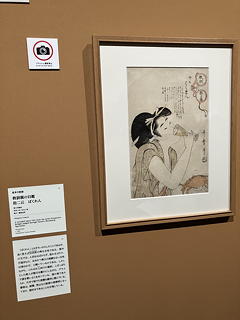

なお、この展覧会では1絵師につき1枚の撮影が許可されており、ここでは《教訓親の目鏡 俗二云 ばくれん》(享和2年(1802)頃)がその対象になっていました。二の腕もあらわに左手で肴の蟹をつかみ、右手の透きとおったグラスでくいっと酒を飲む姿は「ばくれん」の意味する伝法な気風を示しており、着物の柄に「剣菱」「男山」の商標が見える点も左党としては要チェックです。

東洲斎写楽―役者絵の衝撃

東洲斎写楽―役者絵の衝撃

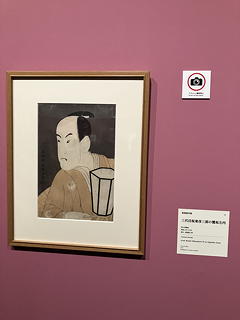

続く写楽(????-????)は、活動期間が寛政6年(1794)5月から翌年1月までの10カ月間しか活動しておらず生没年もわからない謎の絵師ですが、本展覧会に出展されている錦絵の半分以上が最も完成度が高いとされる初期の大首絵作品であることが主催者側の自慢です。役者絵中心だけに作品名は、たとえば《三代目澤村宗十郎の大岸蔵人》や《三代目坂東彦三郎の鷺坂左内》撮影可のように《(役者名)の(役名)》というパターンが多く、したがって歌舞伎に通じていれば江戸期の名優と芝居の中身とをつないで2倍も3倍も楽しく鑑賞することができるわけですが、私の場合は「鷺坂左内?鷺坂伴内じゃないのか?」(前者は「恋女房染分手綱」、後者は「仮名手本忠臣蔵」)とやって半可通ぶりを露呈してしまいました。ところが役者絵というのは必ずしも美男美女を描いているわけではなくて、小さな目と大きなワシ鼻、おちょぼ口が図録の解説をしてこれは尋常ではない

と言わしめた《中山富三郎の宮城野》は、当時の人々も「ぐにゃ富」と呼んだ異形の女形。はたして当の本人はこの絵を喜んだのでしょうか?

もっとも写楽が描いたのはこのように役者の個性を大写しにする大首絵ばかりではなく、暗い背景の前に半身に立ってにやりと笑って見せる《三代目大谷鬼次の川島治郎五郎》はノワールな魅力満点ですし、寛政6年11月に本所回向院で行われた少年力士の土俵入りショーを描いた三枚続きの《大童山土俵入り》は力士たちの群像が力強く、もし写楽がもっと長く活動していたら画風をどこまで拡張したのだろうかと思わせるものでした。

葛飾北斎―怒涛のブルー

葛飾北斎―怒涛のブルー

3人目は人気の北斎(1760-1849)で、私自身はこれまでに「北斎展」「北斎とジャポニスム」を通じて主要作品は見てきたつもりでしたが、北斎の画業がチープな役者絵

から始まったことはすっかり忘れていたので、今回、寛政年間(1790年代)の初期作品を見られたのは貴重でした。また、北斎と言えば《冨嶽三十六景》が代名詞のようなものですが、その20年ほど前に北斎も東海道五十三次を題材にしたシリーズを制作しており、次に登場する広重のそれと見比べることができるのもこの展覧会のポイントです。まずは《仮名手本忠臣蔵》シリーズ(文化3年(1806))のうち《八段目》の遠近感を強調するデフォルメされた地形の表現や《十段目》での直線を多用したかっちりした画面構成を通じて成熟した北斎の腕の冴えを確認してから《東海道五十三次》(文化7年(1810))6作が並びますが、どれも比較的平易な画面構成ながら桃色主体の配色が旅の楽しさを伝えるよう。広重の《東海道五拾三次之内》とは趣を異にするものの、これはこれでシリーズとしての一貫性が感じられる作りになっています。

さらに《北斎漫画》15編揃いをひと通り眺めた上で、いよいよ《冨嶽三十六景》(天保2年(1831)頃)に向き合うことになりますが、案の定《神奈川沖浪裏》《山下白雨》の前には人だかりができていてなかなか近づくことができません。とは言え、これらの有名作もさることながら透視図法の遠近感が強烈な印象をもたらす《江戸日本橋》と、これとは対照的に地平線と欄干が作る水平の線が中央奥の富士山を眺める人々に安らぎを与える《五百らかん寺さざゑどう》撮影可にむしろ惹かれるものを感じましたし、このコーナーのサブタイトルである「ブルー」に着目するなら一連の作品の中で最も発色が良い《武州玉川》の見事なグラデーションも見逃せません。ついでに《諸国名橋奇覧 足利行道山くものかけはし》の浮世離れした情景にもいたく興味をそそられたのですが、それは多分に自分が登山愛好家であるせいであったかもしれません。

歌川広重―雨・月・雪の江戸

歌川広重―雨・月・雪の江戸

この展覧会の中で、あらかじめ最も楽しみにしており、実際にも充実していたのが広重(1797-1858)のコーナーです。御多分に洩れず広重も最初は役者絵や美人画を描いており、展示されている初期作品を見ると端正な筆致が早くもその画才を感じさせるのですが、広重がその名を高めたのはやはり、当時の旅ブームに乗って大ヒットしたという《東海道五拾三次之内》(天保4-5年(1833-34)頃)です。この展覧会では《日本橋 朝之景》《箱根 湖水図》《三島 朝霧》《蒲原 夜之雪》《丸子 名物茶屋》《見附 天竜川図》《池鯉鮒 首夏馬市》《四日市 三重川》《庄野 白雨》《亀山 雪晴》《大津 走井茶店》、そして最後を飾る《京師 三條大橋》が並んでいて、たとえば《日本橋》の写実的な情景描写から窺える市井の賑わい、《箱根》のインスボンを思い起こさせる屹立した山々の力強さ、《蒲原》のモノトーンのグラデーション(本作は天ぼかしバージョン)が生み出す静寂、《四日市》の柳をなびかせる強風に翻弄される旅人の動き、《亀山》の右上から左下へ大きく斜めに区切られた画面の彼方のかすかな曙光がもたらす雪景色の中の温かみ……といった具合にすべて紹介したくなってくるほどどれも魅力的です。これらのいずれにも大胆な構図と細部への目配り、そして類稀なる色彩感覚を見てとることができますが、上述の北斎の東海道五十三次が統一感を持っていたのに対し、広重のそれは一枚一枚が個性的。それでいてすべてに広重以外の何ものでもないと思わせる気品が漂うのは、広重が武士としての出自を持つからかもしれません。

さらに《近江八景之内 堅田落雁》(天保5-6年(1834-35)頃)の主に墨で描かれる淡い夕景色の中に姿を消していこうとする遠く高い山(たぶん伊吹山)とその前を飛ぶ雁の群やすでにシルエットと化している湖畔の木々の姿からは、広重が時の移ろいすら表現する術を手中にしていることがわかりますが、一方で同時期の《月に雁》撮影可のような縦長画面を後に風景画に適用した《名所江戸百景 大はしあたけの夕立》《同 水道橋駿河台》(安政4年(1857))は、目の前の情景をあえて縦にトリミングすることで画面の中の時を止める効果を発揮しています。これらのうち強い雨に降られて大橋上を急ぐ人々を描く前者はゴッホが模写したことで有名ですし、前景いっぱいに鯉のぼりの真鯉を縦に泳がせてその向こうの駿河台界隈の景観を鯉の目線で見下ろす後者も「最晩年にしてこの自由闊達さか!」と驚きをもって眺めました。

歌川国芳―ヒーローとスペクタクル

歌川国芳―ヒーローとスペクタクル

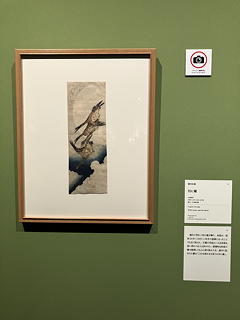

最後に登場する国芳(1797-1861)は広重と同い年。過去に「俺たちの国芳 わたしの国貞」を通じてその異形の世界に触れているところですが、今回もアバンギャルド全開の作品群を見ることができました。最初は目が出なかった国芳がブレイクするきっかけとなった豪傑絵は『水滸伝』に題材をとったもので、智多星呉用や黒旋風李逵といった名前がなじみ深いものですし、九尾の狐退治や堀川夜討、大物浦など日本の説話・謡曲・浄瑠璃を下敷きにした作品群も写楽の役者絵と同様に付加価値のある楽しみ方を提供してくれます。もっとも《小子部栖軽豊浦里捕雷》(天保7-8年(1836-37))撮影可というタイトルにはぴんとこなかったのですが、これは『日本霊異記』に逸話が残る雄略天皇の臣下・小子部栖軽ちいさこべのすがるが天皇の命により雷を召喚する場面であるそう。かたや《大物之浦海底之図》(嘉永2-4年(1849-51))は原典となる謡曲「船弁慶」や浄瑠璃「義経千本桜」には登場しない場面ではあるものの、これから海上に出て船出したばかりの義経一行に襲い掛かろうとする平知盛とその一党(配下の兵たちは平家蟹)であることは一目瞭然で、これすなわち国芳とこの絵を買い求める江戸市民との間に知的なキャッチボールがなされていることを示すものです。

しかしこうした勇壮な画風ばかりに収まりきらないのが、国芳の国芳たる所以です。たとえば《東都名所 佃嶋》を見れば、橋の下をくぐり抜けようとする小舟の上の女性たちと櫓を使うたくましい船頭を中央に置きその向こうに佃島を見通す水平の構図が鑑賞者の目線を水上に招いているようで実にまっとう。かと思えば、そのままバチカンに持っていっても違和感がないほど(というのは言い過ぎですが)バタくさく浮かれる人々を描く《二十四孝童子鑑 董永》(天保14-弘化元年(1843-44))や、まるでベラスケスな自然景観と馬と着物の女がなぜか共演する《近江の国の勇婦於兼》には驚きを通り越して笑ってしまったのですが、帰宅して図録の解説を読んだらいずれも西洋画集からの引用が窺われるようで、後者に関してはシュールな一枚である

と一刀両断でした。

館内は大賑わいであったために一点一点を落ち着いて見ることはできませんでしたが、それでも足を運んだ甲斐のある、楽しい展覧会でした。中でも上述のとおり広重の作品群をまとめて見られたのは収穫で、首尾よくゲットした画集も宝物になりそうです。それにしても、これらの浮世絵の数々が18世紀末から19世紀中頃の半世紀の間にかくも集中して生み出されたことは驚きです。日本絵画と西洋絵画の相互影響の歴史や、浮世絵師と版元を経済的に支えた江戸の豊かな町民文化など、浮世絵の時代背景を掘り下げて学んでみたいものですが、もしかしたら、今年の大河ドラマをしっかり見ていればそのあたりはおのずと明らかになるのかも?しかし我が家にはテレビがないので見られないのですが……。

|

|