鐘の音 / 野宮

2025/06/22

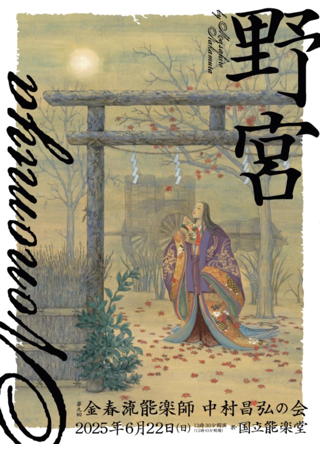

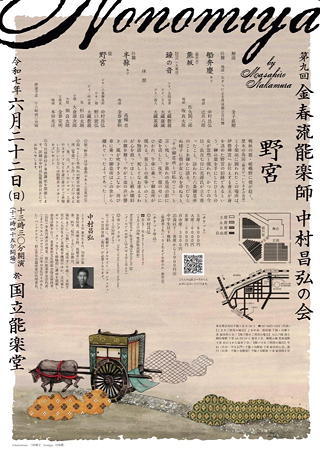

国立能楽堂(千駄ヶ谷)で「金春流能楽師 中村昌弘の会」の第九回。これまでに私が拝見したのは第二回の「船弁慶」、第四回の「二人静」、第五回の「角田川」、第六回の「鞍馬天狗」、第七回の「海人」、第八回の「唐船」、そして今回が七度目です。

|

|

開演前に別途開催された事前講座は、例によって後藤和也氏(能楽研究家・金春流地謡方)の解説。詞章に基づくストーリーの説明が解説の主眼でしたが、ここでは興味深かった余談のいくつかを紹介しておきます。

- かつて謡本の出版を巡って著作権の帰属が争われた裁判があった。判決は、著作権は作者にあり。したがって「野宮」の詞章の著作権は金春禅竹にある。

- 年輪年代法には樹皮があることが大事。法隆寺の建設年代測定も、樹皮が残っている材木を見つけたことで、伽藍が再建されたものであることがわかった。

- 善竹は「色」が好き。「心の色」「身にしむ色」など。一方、元雅は音が好き。

- 自分は高橋忍先生に習っているので、詞章に「しのぶ」という言葉が出てくると謡いにくい。中村昌弘師と出会ったのも忍先生のところだったが、初めてその謡を聞いたときはあまりにうまくて衝撃的だった。

- そういえば中村師は剣道を習っていたが、ワキ方の福王和幸師の太刀捌きもすごい。ちなみに福王流は観世流の座付だったので観世に合わせた詞になっているため、金春の能に出てもらおうとすると事前調整が必要になる。

- 「樒天狗」という能にも六条御息所が登場し、長い間これは源氏物語のあの六条御息所だと思われていたが、近年、この能は史実を反映したもので六条御息所は白河天皇の娘のことだということが判明した。考えてみればこの名前は「六条に住んでいる皇太子妃」程度の意味なので、固有名詞というわけではない。

- 「野宮」の後場には詞章の上では車が登場し、他流では実際に車を出す演出もある。車を出す演出は「葵上」の影響と思われ、過去には鳥居と車のいずれか、または両方を出す各種演出があったようだ。

そして「野宮」の序ノ舞には「いろんな思いがこもっている」とした上で、最後の「火宅」の体言止めについて、その後の御息所のありようは観る者の解釈に委ねられているとして解説を終わりました。

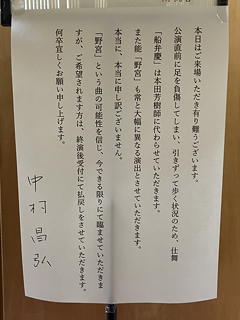

講座終了後に食堂で昼食をとってから、開演まで時間があったので能楽堂内をふらふらしていたら、驚くべき内容の案内が掲示されていることに気づきました。なんと、この日の主役である中村師が公演直前に足を負傷してしまい、仕舞は本田芳樹師に代わってもらうと共に「野宮」も演出を変更して勤めるというものです。これはどうなってしまうのか?と思いつつも公演中止にならずにすんでいることに安堵しながら、席につきました。

講座終了後に食堂で昼食をとってから、開演まで時間があったので能楽堂内をふらふらしていたら、驚くべき内容の案内が掲示されていることに気づきました。なんと、この日の主役である中村師が公演直前に足を負傷してしまい、仕舞は本田芳樹師に代わってもらうと共に「野宮」も演出を変更して勤めるというものです。これはどうなってしまうのか?と思いつつも公演中止にならずにすんでいることに安堵しながら、席につきました。

公演はいつものごとく金子直樹先生のお話からスタートしましたが、その冒頭でなされた説明によれば、中村師の負傷は「左足首捻挫」とのこと。解説の内容は、まず『源氏物語』に題材をとった曲が意外に少ない(現在知られている全13曲のうち現行曲は11曲。しかも1曲は紫式部自身が主役で、残る10曲のうち五流すべてで演じられるのは5曲にすぎず、うち「野宮」「葵上」の2曲が六条御息所を主人公としている)とした上で、舞台進行をなぞるものでした。

舞台上では、いずれも長刀物の仕舞二番から。本田芳樹師がピンチヒッターに立った「船弁慶」での、海上で義経に呼び掛け打ちかかる平知盛も堂々たるものでしたが、恒例の異流儀立合として登場した観世流の佐久間二郎師の「熊坂」が強烈でした。舞われるのは牛若丸との闘争の場面で、悲壮感に満ちた独吟の地謡(坂真太郎師)を背に滞空時間の長い飛返リやバレエダンサーもかくやと思われる跳躍の連続、流れるような長刀の持ち替えも鮮やかで何度も目を見張りました。

鐘の音

狂言「鐘の音」は2019年に大蔵流茂山千五郎家と和泉流野村万蔵家で見ていますが、今回は大藏彌右衛門家(宗家)の大藏教義師がシテ/太郎冠者なので前者とほぼ同様の流れになります。この曲の眼目となるのは、主人に命じられて「(付け)金の値」を聞いてくるべきところを「(撞き)鐘の音」と勘違いした太郎冠者が鎌倉の寺々を巡って鐘の音を聴き比べる一人芝居の巧みさです。

五台堂は割れ鐘だからダメ、寿福寺は音が小さく、極楽寺(山の上にある鐘楼を正中から見上げる形)も響きのない硬い音で、なかなかこれという鐘の音を見つけられなかった太郎冠者でしたが、建長寺でこれぞという鐘の音に出会って大喜びします。この建長寺の鐘の音を音声模写で鳴らす場面が秀逸で、「じゃ〜んも〜んも〜ん」という音は本物の鐘を撞いたときのように複雑な共鳴と振幅を伴う響きになっており、まるで見所がそのまま建長寺の境内になったようでした。

五台堂は割れ鐘だからダメ、寿福寺は音が小さく、極楽寺(山の上にある鐘楼を正中から見上げる形)も響きのない硬い音で、なかなかこれという鐘の音を見つけられなかった太郎冠者でしたが、建長寺でこれぞという鐘の音に出会って大喜びします。この建長寺の鐘の音を音声模写で鳴らす場面が秀逸で、「じゃ〜んも〜んも〜ん」という音は本物の鐘を撞いたときのように複雑な共鳴と振幅を伴う響きになっており、まるで見所がそのまま建長寺の境内になったようでした。

この後に主人に復命をして当然叱られてしまうものの仲裁者が中に入り、太郎冠者は聞いてきた鐘の音を「諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅為楽」と仕方で謡って主人の機嫌を直すことができてハッピーエンドとなるのですが、前にも書いたように、大蔵流の「鐘の音」はストーリーの起点にある主人の子の成人を自分も寿ごうとする太郎冠者の姿が見ていて気持ちよく、鎌倉の寺巡りの場面での飄々としながらもうれしそうな様子や、最後の仕方で荘重に謡い舞う場面の祝祭感が、いずれも見所を幸福にしてくれました。

休憩を経て、仕舞「半蔀」は高橋忍師。夕顔の花を思わせる白系の紋服・袴でしっとりと舞って、見所の意識を『源氏物語』の世界へと誘い込みます。

野宮

囃子方と地謡がそれぞれの位置に着座してから、後見の手によって作リ物の鳥居・小柴垣が正先に据えられたとき、ふと顔を上げた後見が金春安明師だったのでびっくり。確かに「野宮」の後見は金春安明師(と横山紳一師)なので驚く方がおかしいのですが、私の周りの観客も一様に反応している様子だったのがさすが安明師です。ところで「野宮」の作リ物は流儀によって形がさまざまなようで、金春流では藁屋などの基礎になる四角い枠のうち左右の縦枠(正面〜鏡板方向)の中程から二本の柱が立ち上げり、その上に笠木と貫、紙垂を下げた紐が設えられて、小柴垣は縦枠の上に(真上から見ると鳥居と小柴垣の位置関係が「H」の字になるように)立てられていました。以前観た観世流(鵜澤光師)のときは小柴垣が鳥居の左右に張り出すように立てられたので正面席から見ると垣根(または結界)としての役割を果たすのですが、金春流では観客の目を遮るものはないことになります。

それはさておき時は秋の末、染み入る名宣笛に導かれて登場したワキ/一所不住の僧(野口能弘師)は洛陽(京都の東半分)の寺社を残りなく拝んだので嵯峨野へ向かうのだと語って正中に進み、鳥居をしみじみと眺めて感に堪えない様子で合掌してから脇座に着座します。ついで次第の囃子が奏され、やがて幕の内から現れたシテ(中村昌弘師)の出立は紅白段替に花車模様とおぼしき唐織の着流しで、左手に木の葉を持っています。常座で鏡板に向かい花に馴れこし野の宮の、秋より後はいかならん

と情景描写に自身の境遇を重ねた次第を謡ったシテは正面に向き直ると床几に掛かり、以後、下歌・上歌からワキとの問答までをその姿勢で通しましたが、じっくりと聞かせるやりとりの趣きが損なわれることはありません。ただし、おそらく地謡の初同のうちにシテが鳥居の前へ進んで木の葉を置くのが常の型ではないかと思うところ、この日は中村師が木の葉を持つ左手を下げ、これを見た後見二人の間に小さなやりとりがあってから横山師が進み出てシテの手から木の葉を受け取りました。そして、初同の終わりに大小前に位置を移して再び床几に掛かった(金子先生の事前説明によればこれは常の型)シテは、クリ・サシ・クセを通じて地謡と共に光源氏との逢瀬と心変わりのつらさを聞かせ、ついに自らを御息所であると名乗ると立って黒木の鳥居の二柱

の陰へと静かに消えて行きました。

アイ語りは先ほどまで鎌倉近郊にいたはずの大藏教義師で、野宮の由来・御息所の参籠・光源氏の来訪と別れ・伊勢下向までをじっくりと語りましたが、ことにその最後で御息所の姿が伊勢路へと消えていくさまが語られる内に、この物語が僧や所の者にとって遠い昔のできごとであるという時空の隔たりを印象づけられました。これを聞いて御息所の霊を弔うことにしたワキの待謡から一声となり、再び登場したシテの姿は白地に薄い金の花籠文様の長絹と緋大口。再び常座で床几に掛けた姿となりました。ここでワキの問いをきっかけにシテはあの車争いを思い出し、車を押しやられる描写では床几に掛けたまま両手を広げて一瞬熱量が上がりましたが、詞章を引き継いだ地謡が御息所の無念をしみじみと謡うようになると共にシテはシオリをし、妄執をたすけ給えや

とワキに合掌して見せました。

この深く沈み切ったところから、シテの心は懐旧の情へと静かに移ります。

シテ昔に帰る、花のそで

地謡月にとかえす、けしきかな

詞章を読んでいるだけでは妄執をたすけ給えや

と救いを求めた直後に昔に帰る、花のそで

と切り替わるその移ろいについて行きにくいのですが、こうして謡を聞いてみると、地謡がテンポも音程も低いところへ下がり切ったその底からシテの昔に帰る

が弧を描くように立ち上がり、ついで美しく高い音階を伴う花のそで

へと続く流れがとても自然で、何も考えずに序ノ舞へと気持ちを導かれていきます。

この序ノ舞を中村師はやはり床几に掛かったまま、時折向きを変えつつも上半身だけで舞い始めました。やはり負傷のために序ノ舞を舞うことは難しかったのか……と思いながらその姿を観ていたのですが、やがてある瞬間に、まるで御息所の魂が促したかのようにシテは立ち上がって舞台を巡り始めました。この時点ではかすかに左足をかばう足の運びになっているように見えたものの、それでも美しい舞い姿で角から舞台上を横断したシテは、大小前に達したところで(おそらくは舞の段数を縮めて)野の宮の、月も昔や、思うらん

と謡い始め、月影寂しい野宮の夜の情景に自身の心象風景を重ねて描写した後に、松虫の音に聞き入る姿や袖を返して鳥居の内を見つめる姿、さらに袖で面を覆うようなシオリの姿を見せて破ノ舞に入りましたが、テンポアップする囃子に乗って大きく舞うその姿にはもはや負傷の影響は微塵も感じられませんでした。これこそまさに、中村師が書いていた『野宮』という曲の可能性

……というより、この曲がもつ「力」のなせるわざなのでしょう。

そしてキリでは鳥居の中に左足を差し入れる印象的な型があり、ワキの前から常座に戻って足拍子を踏んで車に乗ったさまを示すと、左袖で面を隠す姿で火宅の門をやいでぬらん。火宅

の体言止め。さらに囃子方が演奏を続ける残リ留によって、深い余韻のうちに終曲を迎えました。

終演後、毎度おなじみ旧友マルヨ女史との駅前カフェでの感想会では、クラシック音楽や商業演劇(バレエなど)の場合は独奏者や主役級に対しそのクラスに見合う奏者・演者のスケジュールを有事のバックアップとしてキープする(たとえば2日前のアリーナ・コジョカルのように)という話を前提とした上で、もし不幸にして中村師が出演できなくなっていたらどうしたんだろう?という話になりました。

私「主催者が別にいる公演なら流儀から誰か出るだろうけど、これは中村先生の会なんだから中止だろうなぁ」

マ「(目をキラキラさせて)忍先生が代役に立たれるなら、誰も文句は言わないと思うのよね」

それはそうかもしれないけれど、中村師には「野宮」という曲に対する深い思い入れがあったはずですし、この日のために大変な努力を積み重ねてきたことでしょう。もちろん我々も「中村師の野宮」を拝見したくて国立能楽堂に足を運んだのですし、そのおかげで千年の時を超えて光源氏を思い続ける六条御息所の姿を目の当たりにすることができたのですから、結論としては「中村師が舞台に立てて本当によかった」となりました。と同時に、中村師が思い描いていたであろう本来の「野宮」を、何年か後の舞台であらためて実現していただきたいとも強く願うところです。

配役

| 仕舞 | 船弁慶キリ金春流 | : | 本田芳樹(中村昌弘代演) | |

| 地謡 | : | 辻井八郎 | ||

| 熊坂観世流 | : | 佐久間二郎 | ||

| 地謡 | : | 坂真太郎 | ||

| 狂言大蔵流 | 鐘の音 | シテ/太郎冠者 | : | 大藏教義 |

| アド/主人 | : | 大藏康誠 | ||

| アド/裁人 | : | 大藏基誠 | ||

| 仕舞金春流 | 半蔀キリ | : | 高橋忍 | |

| 地頭 | : | 金春憲和 | ||

| 能金春流 | 野宮 | シテ/六条御息所 | : | 中村昌弘 |

| ワキ/僧 | : | 野口能弘 | ||

| アイ/所の者 | : | 大藏教義 | ||

| 笛 | : | 杉信太朗 | ||

| 小鼓 | : | 大倉源次郎 | ||

| 大鼓 | : | 佃良太郎 | ||

| 主後見 | : | 金春安明 | ||

| 地頭 | : | 本田光洋 |