伊勢物語 美術が映す王朝の恋とうた

2025/12/05

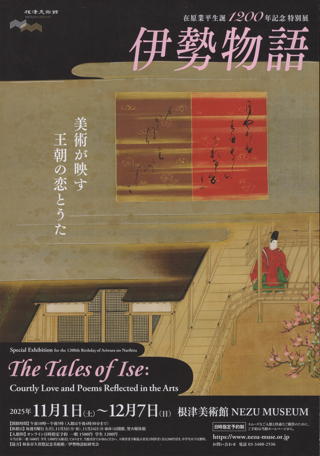

根津美術館(南青山)で「伊勢物語 美術が映す王朝の恋とうた」。これは在原業平生誕1200年記念特別展として企画されたもので、根津美術館のサイトにおける本展の開催趣旨は次のとおりです。

平安時代前期に活躍した在原業平(825〜880)は、天皇の孫で、和歌に優れた貴公子です。『古今和歌集』などに収められる業平の和歌からは、恋多き生き方も浮かび上がってきます。そうした業平の和歌を中心とする短編物語集が『伊勢物語』です。『古今和歌集』が成立する延喜5年(905)より少し前から10世紀後半にかけて徐々に章段を増し、やがて125段からなる形が定着しました。続く11世紀初頭に書かれた『源氏物語』の「絵合」巻には、絵の優劣を競う遊びのなかで伊勢物語絵巻が登場し、物語がすでに絵に描かれていたことをうかがわせます。以降、『伊勢物語』は、『源氏物語』と並び、日本の文化・芸術のあらゆる分野に多大な影響を与えることになります。

2025年は業平の生誕1200年にあたります。それを記念して『伊勢物語』が生み出した書、絵画、工芸を一堂に集める展覧会を開催します。『伊勢物語』の核心をなす和歌に焦点をあわせ、それを味わいながら、また『伊勢物語』の造形化における和歌の働きに注目しながら、ご覧いただきます。

久しぶりに訪れた根津美術館のエントランスは相変わらずすっきりと美しく、ここを歩いているうちに雑念が取り払われて、これから鑑賞する美術品の数々と真摯に対面できるようになります。

第1章 在原業平と伊勢物語―古筆と古絵巻―

平安・鎌倉期の『伊勢物語』の写本や絵巻・絵本を紹介する章ですが、その冒頭に置かれたのは根津美術館所蔵の《在原業平像》(室町時代)です。ふっくらした顔立ちにキリッとした目、束帯姿で上畳に坐し、その前には硯箱、顔の横に上げた右手には筆を、下にした左手には料紙を持って、歌を詠もうとしているところのように見えます。在原業平は武官として弓矢を手にする姿で描かれることが多いそうですが、ここでは歌聖として文官の正装に描かれています。

平安・鎌倉期の『伊勢物語』の写本や絵巻・絵本を紹介する章ですが、その冒頭に置かれたのは根津美術館所蔵の《在原業平像》(室町時代)です。ふっくらした顔立ちにキリッとした目、束帯姿で上畳に坐し、その前には硯箱、顔の横に上げた右手には筆を、下にした左手には料紙を持って、歌を詠もうとしているところのように見えます。在原業平は武官として弓矢を手にする姿で描かれることが多いそうですが、ここでは歌聖として文官の正装に描かれています。

その後には平安時代に遡る『業平集』『伊勢物語』の貴重な断簡が並び、そこに書き記された文字は遠目にもたおやかなもので、ルーペを持参しなかったことを心底後悔しました。一方、『伊勢物語』の絵画化は『源氏物語』「絵合」に言及があることから平安時代から行われていたことがわかっているものの、現存するものは13世紀後半に制作された《梵字経刷白描伊勢物語絵巻断簡》が最古。その3点を展示してから《伊勢物語絵巻》となるのですが、重要文化財である鎌倉時代の《伊勢物語絵巻》は前期展示で残念ながらこの日は展示されておらず、代わりに室町時代の《伊勢物語絵巻》(中巻)が展示されていました。この室町絵巻はおおらかに明るくヘタウマな魅力があって、図録で見る鎌倉絵巻の金銀切箔・砂子を多用した装飾性とは大きく趣を異にするものでした。

さらに見応えがあったのは詞書を伴わない《伊勢物語図色紙》(南北朝〜室町時代)で、第23段「筒井筒」「高安の女」、第27段「盥のかげ」、第96段「かへでの初紅葉」といったところが並び、ことに親しみのある第23段では、井戸の枠に手を掛ける幼子の姿にほのぼのとしたものを、また自ら飯を盛る女の姿にはある種のおかしみを感じました(ただ、物語の中では大和の男に見限られてしまう高安の女に私は同情的であるのですけど)。

第2章 描かれた伊勢物語―歌とともに―

この章は江戸時代に描かれたさまざまな『伊勢物語』の絵画作品を紹介する章で、その冒頭に置かれたのは江戸時代の木版印刷技術の冴えを存分に示す挿絵入りの版本《嵯峨本 伊勢物語》です。「嵯峨本」は江戸時代初期の京都の豪商・角倉素庵を中心に本阿弥光悦、俵屋宗達らの協力の下で出版された一連の本で、そのうち謡本は昨年の「本阿弥光悦の大宇宙」で目にしていますが、この『伊勢物語』は木活字による流麗な書体の詞書と見事な挿絵を堪能できるかたちで展示されていました。

また、続く《白描伊勢物語図屏風》は八曲一隻の屏風の上に49の場面を描いたもので、個々の絵自体は「嵯峨本」の挿絵に範をとったものですが、それらを屏風の画面上に巧みに配置することで『伊勢物語』のストーリーを大まかに網羅していることに感心しました。

以下、洗練された絵巻や大画面の装飾屏風、錦絵、色紙などが並びそれぞれに味わい深く眺めましたが、この章の中で異彩を放っていたのは岩佐又兵衛による《伊勢物語 梓弓図》(重文・17世紀)でした。「梓弓」は、宮仕えのため都に上った男を三年間待ち続けた女が諦めて別の男の求愛を受け入れるまさにその日に男が戻ってきたという話で、絵画表現としては門の外にいる男と邸内の女を共に描くのが普通なのに対し、岩佐又兵衛のこの絵では縦長の画面に戸を叩く武官の装いの男だけが描かれています。物語の中では、このあと女が事情を歌に詠む[1]と男は「私があなたを愛したように新しい男を愛するように[2]」と返して去り、女はやはりこの男のことが愛おしくてその後を追ったものの追いつけず清水があるところで倒れて、指の血で男を思う歌[3]を岩に書きつけて死んでしまう(「およびの血して書く」)のですが、こうした切ないストーリーを知った上でこの絵を見ると、図録の解説が言うような

以下、洗練された絵巻や大画面の装飾屏風、錦絵、色紙などが並びそれぞれに味わい深く眺めましたが、この章の中で異彩を放っていたのは岩佐又兵衛による《伊勢物語 梓弓図》(重文・17世紀)でした。「梓弓」は、宮仕えのため都に上った男を三年間待ち続けた女が諦めて別の男の求愛を受け入れるまさにその日に男が戻ってきたという話で、絵画表現としては門の外にいる男と邸内の女を共に描くのが普通なのに対し、岩佐又兵衛のこの絵では縦長の画面に戸を叩く武官の装いの男だけが描かれています。物語の中では、このあと女が事情を歌に詠む[1]と男は「私があなたを愛したように新しい男を愛するように[2]」と返して去り、女はやはりこの男のことが愛おしくてその後を追ったものの追いつけず清水があるところで倒れて、指の血で男を思う歌[3]を岩に書きつけて死んでしまう(「およびの血して書く」)のですが、こうした切ないストーリーを知った上でこの絵を見ると、図録の解説が言うような男の心情に描写を修練させた

というばかりでなく、戸の向こうにいて画面には描かれていない女の心情までも推し量れるような気がしてきます。

第3章 伊勢物語の意匠―物語絵と歌絵のあわい―

『伊勢物語』のストーリーを描く「物語絵」と、そこで詠われる和歌の内容や情景を描く「歌絵」。前者の代表として第1章で展示されていた室町時代の《伊勢物語絵巻》の上・下巻が展示されると共に、後者の作品として扇面の画巻、かるた、合貝、小袖意匠見本集(ひいながた)が並びます。さらに『伊勢物語』に関わる謡曲の謡本として《伝観世小次郎信光謡本》(信光自筆本と伝わるものの実際は写本)のうち「杜若」「井筒」「小塩」の表紙がそれぞれの曲を象徴するモチーフを金泥の繊細な描線で示し、最後に筒井筒、八橋などを描き出して工芸技術の粋を示す蒔絵硯箱を並べて、展示を締めくくっていました。

こうしてこの展覧会を通して見ると『伊勢物語』がどの時代においても広く愛され、これを絵画を始めとするさまざまな技法で可視化する需要が絶えなかったことがわかります。自分も『伊勢物語』を教養としてひととおり読んではいたのですが、やはり能楽との関わりのある段になじみがあり、たとえばそれは第9段「八橋[4]」「隅田川[5]」、第23段「筒井筒[6]」とこれに連なる「立田越え[7]」「高安の女[8]」といったところになるのですが、この日展示されていた作品群を見渡すと、これらに加えて第4段「西の対」、第9段「宇津の山」「富士の山」、第12段「武蔵野」、第14段「くたかけ」、第24段「梓弓」「およびの血して書く」、第27段「盥のかげ」、第50段「行く水に数かく」等が繰り返し題材として取り上げられていることに気づきました。これらのエピソードが『伊勢物語』を読む人々によって、その千年の歴史を通じてとりわけ大切に扱われてきたことがここから窺えます。

何を言いたいかというと、能楽からのアプローチではなく、あらためて『伊勢物語』ときちんと向き合って通読し直さなければならないな、ということです。

|

|

|

|

脚注

- ^「あらたまの年の三年を待ちわびて ただ今宵こそにひまくらすれ」

- ^「梓弓ま弓槻弓年をへて わがせしがごとうるはしみせよ」

- ^「あひ思はで離れぬる人をとどめかね わが身は今ぞ消えはてぬめる」

- ^「から衣きつつなれにしつましあれば はるばるきぬる旅をしぞ思ふ」

- ^「名にし負はばいざこととはむ都鳥 わが思ふ人はありやなしやと」

- ^「筒井つの井筒にかけしまろがたけ 過ぎにけらしな妹見ざるまに」「くらべこし振分髪も肩すぎぬ 君ならずして誰かあぐべき」

- ^「風吹けば沖つ白浪たつた山 夜半にや君がひとりこゆらむ」

- ^「君があたり見つつを居らむ生駒山 雲なかくしそ雨は降るとも」←これを読むと高安の女の純情も心にしみるのですが、自分で飯を盛るがさつさは『伊勢物語』的には許されないようです。気の毒に……。